世界の街角から:「上海汽車城」と上海のICT

一応、中国については30年以上前から断続的にかかわってきたこともあり、仕事のうえでも年に1回程度は外部の方にその現状や注目点をお話しさせていただく機会があるのだが、ここ数年の中国ではキャッシュレス決済分野が頻繁に話題になるだけでなく、いろいろなICT分野の先進的な動きがあるので、正直日本からフォローするのはどんどん難しくなってきていることを最近は特に痛感している(アラフィフからアラカンになったので体力的な問題に起因する部分も少なくないが)。今回依頼されたプレゼンでは、「自動運転などのクルマの関係もテーマに入れてほしい」との要望を受けたので、ネットや最新の書籍からの知識だけでは物足りず、自分の目で見ないと自信をもって語れないので、5月末、2泊3日の短期間ではあるが、個人的に上海に行くことにした。

上海ではこの4月下旬にいわゆる「上海モーターショー(Auto Shanghai 2019)」が開催されたので、本当は早く分かっていればそれを見に行ったのだが、それにはタイミング的に間に合わなかった。何か見られるところはないかと物色したところ、上海の郊外にある「自動運転シティ」と呼ばれる広大な公道の自動運転テストエリアを含めた自動車関連の一大集積地である「上海汽車城」(上海オートシティ。「汽車」は中国語で「自動車」の意味)と、同じタイミングで上海市内で開催されていたV2I(Vehicle to Infrastructure)をテーマにした展示会を駆け足であるが見に行くことにした。そんなことで、今回の「世界の街角から」では、上海の自動車分野に絡めつつ、目にしたものを紹介してみたいと思う。

今回は虹橋空港へ

日曜日の午後便で、羽田から上海・虹橋(ホンチャオ)空港へ飛んだ。上海の空港は海に近い浦東(プードン)空港がよく知られているが、浦東空港が90年代末に開港するまでは、上海の空港といえば市内西部にある虹橋空港しかなかった。その後国内線専用になった虹橋空港は羽田空港同様に拡張・再国際化され、現在は羽田~虹橋間をシャトル便のような形で結ぶ直行便がある。羽田からはわずか2時間半で到着する。今回訪問した展示会は虹橋空港から至近に併設されたところで開催されるので、虹橋空港行きがとても便利だ。虹橋空港の2010年に完成した第2ターミナルは、現在では北京や香港ともつながる高速鉄道の駅と一体化しており、巨大な交通の要衝にもなっている(ちなみに日本の航空会社が到着するのは昔からある方の第1ターミナルだが、ここも改修されて非常にきれいになった)。

「上海汽車城」

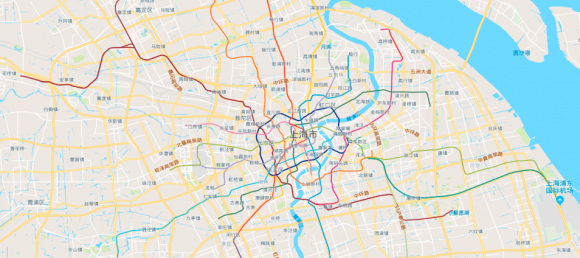

今回の目的地のひとつ、「上海汽車城」は中心部から地下鉄を乗り継いで1時間くらいの「安亭(Anting)区」というところにある。図1の地図で中心部から左上に伸びる茶色(地図は白黒なので判別できないが)の11号線の終点近くだ。ちょうど東京の地下鉄でいうと、ラインカラーも含め、北西方向に伸びる位置関係や途中で分岐するところが東京メトロ副都心線・有楽町線にも似ているような気がする。距離感でいえば、東京の都心から川越あたりまで行った感覚だろうか。

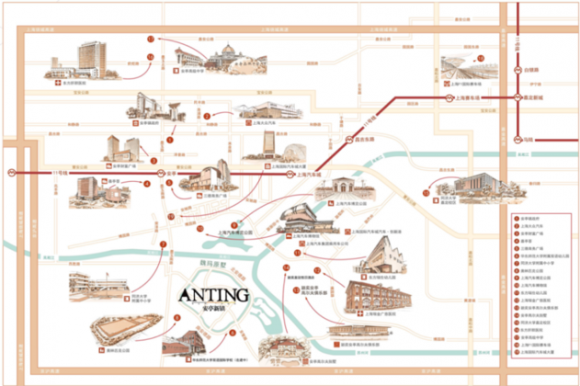

図1の「安亭」と記した部分を拡大したものが、図2の地図になる。このエリアは、一番手前にある、F1も開催される「上海賽車場(サーキット)」駅が入り口のような感じで、その2つ先の「上海汽車城」駅とその次の「安亭」駅の周辺には中国最大手自動車メーカーで「ビッグ5」の一社である「上海汽車(SAIC)」やその合弁パートナーであるフォルクスワーゲン(中国語では「大衆のクルマ」をほぼ直訳して「通用汽車」という)をはじめ多くの企業が集積している。周りはもっと辺鄙で何もないところかと思っていたら、これら駅の周りにはショッピングモールやタワーマンションが多数立ち並び、結構大きな郊外のニュータウンの駅前といった趣だ。周辺を歩いてみると、写真1のような、電気自動車(EV)を時間貸しするカーシェアの会社もあった。安亭駅から徒歩で1km圏内くらいにある「上海汽車博覧公園(Shanghai Auto Expo Park)」という広大な公園の中には、世界各国の歴史的自動車を展示する巨大な自動車博物館(写真2)、コンベンションセンター等のほか、EVの試乗コースなども設けられている(写真3:試乗用EV)。生憎の土砂降りという天気だったので徒歩ではあまりに遠すぎていけなかったが、公園の南側には「自動運転シティ」といわれるエリアがある。図2の地図で「ANTING」という字が書かれている円形のエリアがそれだ。

【写真1】時間貸しのEVシェアリング

(出典:文中掲載の写真はすべて筆者撮影)

【写真2】上海汽車博物館

【写真3】上海汽車博覧公園の試乗用EV

「自動運転シティ」は中国政府が2017年に発表した計画で、自動運転に対応したスマートシティをまるごと作り上げるという野心的な構想だ。信号機や建物などインフラの至るところにセンサーを設置し、歩行者や障害物、路面状況などを自動車に送信するインフラ協調型の街を一から作る計画で、上海だけでなく北京、重慶など大都市近郊の各地域で競って計画が進められている。上海の安亭はその先駆けとなるエリアであり、中国政府が2015年6月に認可した初の国家レベルの自動運転シティとのことだ。2018年5月放送のNHKの「クローズアップ現代」でも紹介されたこのエリアは、自動運転技術の検証やデモを通じ、技術開発・標準化・認証、周辺関連分野のインキュベーションや人材育成も兼ねる巨大な集積地になっている。2020年までには高架高速道路を改造し、同自動運転シティから上海市内虹橋商業エリアを結んで実験を行う計画もあるという。このエリアには、大手自動車メーカーだけでなく、Alibaba(阿里巴巴)や自動運転に欠かせない画像認識技術をもつイスラエルのMobileye、など国内外の30社以上が集まっているという。

見ていて飽きない自販機たち

さて、内容が本誌の通常のレポートのようになってしまったので、「世界の街角から」らしい内容に戻りたい。最近、中国に年に数回程度のタイミングでたまに行くと、街中にいろいろと新しいものを見かける。写真4~6は、「上海汽車城」至近の安亭駅などの構内や、4月に訪問した深圳などで見かけたいわゆる「自動販売機」の類だ。なかにはAIや自動化の流れと非常に近い距離感にある斬新なものもあり、見かけると思わず写真を撮ってしまう。これらはいずれもAlipay(支付宝)やWeChat Pay(微信支付)などのQRコード決済対応であり、顔認識に対応しているものも増えた。

左から、【写真4】顔認識による決済に対応した自販機

【写真5】「一人カラオケ」、【写真6】レンタル雨傘

左から、【写真7】アイスクリームロボット

【写真8】「愛のアイスクリーム」自販機(右)、 生オレンジジュース自販機(中)

Alibabaのリアル店舗「盒馬鮮生」にも行ってみた

中国最大の電子商取引(EC)プレイヤーであるAlibabaは数年前から生鮮食品小売スーパー「盒馬鮮生」を通じ北京・上海等全国大都市(現時点で約150店舗)でリアル店舗展開に注力しているが、その店舗を上海と深圳で訪問してみた(写真9)。セルフレジ方式でのAlipay決済が基本(写真10)であり、いずれも顔認識決済が使えるようだ。商品にはQRコードが配され、生産者や製造日などトレーサビリティに関する情報が提供されている。現金でも支払える有人のカウンターもあり、居住者でない外国人は原則中国のQRコード決済アプリは使えないのでありがたい。これらリアル店舗では、ネット経由での注文購入、30分以内での宅配も受け付けており、注文が入ると店舗のスタッフが写真11のようなバッグに商品を入れ、頭上にあるコンベアにぶらさげるだけで、商品が自動でバックヤードに運ばれ、そこから配達が行われるという仕組み。これらを通じて蓄積されたデータがビッグデータとして個人レーティングなどを含めて様々な用途に使われるベースになるというわけだ。

【写真9】Alibabaのリアルスーパー「盒馬鮮生」@上海

【写真10】顔認証も使えるセルフレジ

【写真11】デリバリー用のバッグ

この上海の店舗には、「機器人餐庁(ロボットレストラン)」も併設されていた(写真12)。まだ開業間もないためか、完全な無人ではなく、人間のスタッフが客の案内などを行っていたが、注文を受けると奥の厨房で作られた料理が回転寿司のレールを巨大化したような太い通路を半球体の蓋をされて流れてくる(写真13)。Alibabaは既に各地で無人店舗の展開も行っているが、成功するのかどうかは何とも言い難い面もあるものの、いろいろな試みが行われているのを見るのは非常に楽しい。

【写真12】ロボットレストラン入口

【写真13】ロボットレストラン内部(レーンを流れる料理)

「自動運転でやってくるスーパー」

上海で無人店舗といえば、2017年の段階で「自動運転でやってくるスーパーマーケット、Moby Mart」なども紹介されたことがある。スウェーデンのスタートアップWheelysと、中国・安徽省の合肥工業大学が共同開発したもので、店舗は自動運転で各地を移動するそうだ。店内にスタッフはおらず、AIが販売補助や店内の管理、商品補充を行い、在庫が少なくなると自動で倉庫まで戻り、自動で在庫を補充してまた営業を再開するという自動掃除ロボットを彷彿とさせる動きだ。購入は決済アプリのみ対応ということらしい。その後この関係の動きは承知していないものの、日本の超高齢過疎地域の買い物難民という課題解決にも役立つような発想でもある。新手のビジネスが次から次へと登場する中国の変化の速さの中から、日本にも適応可能なアイデアを今後も見つけていきたい気持ちを今回の訪問でさらに強くしたところだ。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

町田 和久の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合