アポロ11号月面着陸50周年とこれからの50年

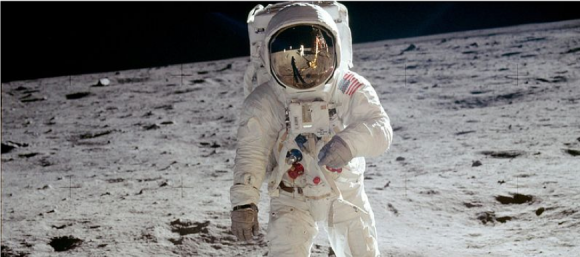

【写真1】人類史上初の月面歩行

(出典:NASA)

アポロ11号の月面着陸

令和元年7月20日は1969年にアポロ11号(Apollo 11)が人類史上初の月面着陸に成功してから50周年の記念日となる。

読者のなかにはテレビでこの生中継をリアルタイムにご覧になって胸を躍らせた方も多くいらっしゃることかと思う。この年に生まれた筆者は残念ながらあまりに赤ちゃん過ぎて感動を味わうことはできなかった。

今年、米国ではNASA(米航空宇宙局)を始め、この偉業を記念する式典が数多く開催される。

背景

当時の大統領、ジョン・F・ケネディは1961年5月25日の上下両院合同議会の演説で今後10年以内に人を月に送り、そして安全に帰還させるという声明を発表。そして、10年を待たず、8年と約2カ月にして、ミッションは成功を収めた。当時は米ソ冷戦の真っ只中、かつ宇宙開発においては米国が後塵を拝している状態であったにもかかわらず、計画を前倒ししての偉業となった。

【写真2】アポロ計画を発表するケネディ大統領

(出典:NASA)

アポロ計画の費用

アポロ計画(Apollo Program)には多くの資金が費やされた。1960年から72年までに最終的に使われたその額は当時の金額で254億ドル(約2.7兆円)、現在の価値に換算すると1,120億ドル(約12兆円)に値すると言われている。

アポロ計画がもたらしたもの

このアポロ計画は後の科学技術の発展に大きな貢献を果たしている。NASAのデータベースによれば、これに端を発したプロジェクトは1,800以上あるという。

燃料電池はこの計画で初めて実用化され、コンピュータで工作機械を制御するCNC(Computer Numerical Control)もアポロの部品製作をする過程で開拓された。

特に、コンピュータ技術の進歩に果たした役割は計り知れない。国家の威信をかけたアポロ計画は、通常のミサイルであれば、複数発射することで補われる軌道の正確性について、失敗や妥協をすることが許されなかった。そのため、誘導コンピュータにはより高度かつ、小型の計算処理能力が求められたことから集積回路(IC)分野の開発が強力に後押しされた。その結果、1963年までに米国で生産されたICのうち60%以上がアポロ計画に利用されたという。

月面着陸を支えたテクノロジー

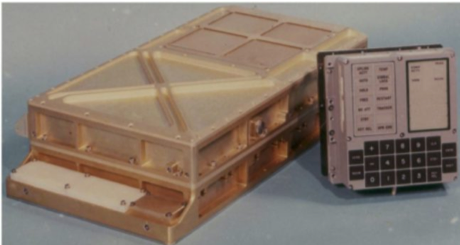

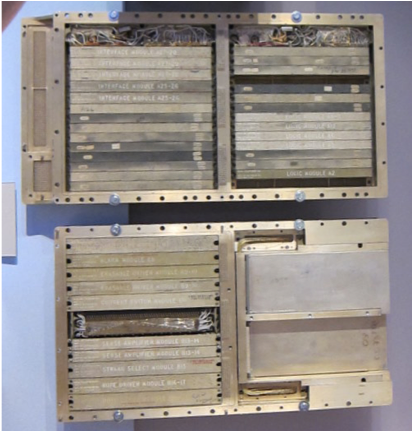

【写真3】アポロ誘導コンピュータ(左)とユーザーインターフェイス・ユニット(右)

(出典:Wikipedia)

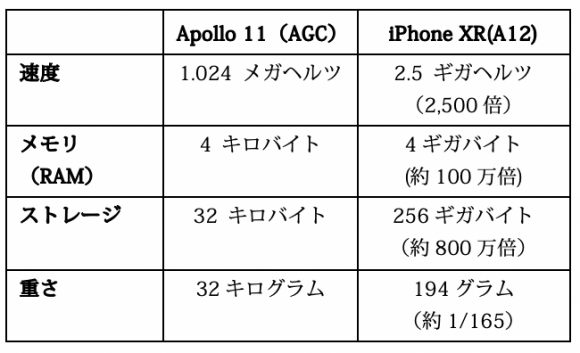

アポロ11号にはアポロ誘導コンピュータ(Apollo Guidance Computer:AGC)と呼ばれるコンピュータが搭載されていた。このコンピュータはアポロ司令船(チョコレートのアポロでお馴染みの宇宙飛行士が搭乗する円錐形の場所)と、月着陸船の両方に搭載され、アポロ11号の全飛行機能を自動制御した。この国家の威信と全世界の夢を実現したコンピュータの性能は現行のiPhone(XR)と仮に比較すると、概ね次のようになる。

【表1】アポロ誘導コンピュータとiPhone XRとの比較

(出典:各種データより筆者作成)

当然ながら計算速度についてはCPUのクロック数だけで判断することはできないためあくまで参考程度だが、その他のどの側面を見ても比べ物にならない全く桁違いのレベルで現行のiPhoneの性能が勝っていることが分かる。

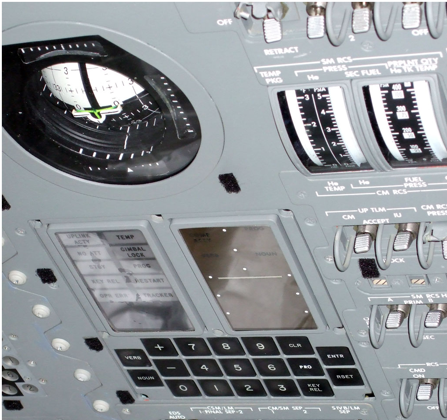

AGCのユーザーインターフェイス・ユニットはDSKY(Display and Keyboard)と呼ばれ、コマンドは数字で入力される。動作の種類を指定するVerbと、Verb指定の動作毎に用意されたデータを表すNounを指定することで制御を行う。

【写真4】コントロールパネルに実装された誘導コンピュータのユーザー・インターフェイス部分

(出典:Wikipedia)

既に何年も前から、「スマホは一昔前のスーパーコンピュータ以上だ」ということをお聞きになっているだろう読者の皆さんからすれば驚くに値しないかもしれないが、改めてこの分野の50年間という歳月での技術進歩の速さに驚嘆する。

【写真5】コンピュータ歴史博物館に展示されている誘導コンピュータ内部

(出典:Wikipedia)

地上の星

【写真6】パークス天体観測所

(出典:https://www.parkes.atnf.csiro.au/)

この人類初の月面到着という偉業はテレビ中継を通じて、全世界に配信され6億人が固唾をのんで見守ったと言われている。当初NASAはこの月面からの生中継の電波を地上ではカリフォルニア州ゴールドストーンの受信設備を用いて受けようとしていた。しかし、この中継は月面着陸実行スケジュールが変更されたことから、豪州のパークス(Parks)の天体観測所にある通称Dish(皿)という直径64mのパラボラアンテナが引き受け全世界に中継されたことはあまり知られていない。この世紀の中継にもドラマがある。実は当日この場所を月が昇る直前に時速110kmという突風が襲い、巨大なパラボラアンテナの構造そのものが危険な状態となっていた。それを耐え忍んで月がこの地に昇ってすぐに追跡を始めることができた。このあたりの逸話は映画「月のひつじ」(2000年公開:原題The Dish)で詳しく描かれているので興味を持たれた方は是非ご覧いただきたい。

次の人類と宇宙の50年は?

今年3月12日、トヨタはJAXA(宇宙航空研究開発機構)と共同で宇宙服が不要な月面車の開発を発表し、2029年に米国のロケットでの打ち上げを目指している。また個人的には先日、大林組の宇宙エレベータ建設構想についてお話を伺う機会があった。これはロケットに代わり人や物資を宇宙空間で行き来させることができる建設物だ。これは理論的には可能ではあるものの夢物語にしか過ぎなかったものが、1991年にカーボンナノチューブが発見されたことで実現の可能性が高くなったものだ。同社のこの計画は2030年建設開始、そして2050年供用開始という。現時点では乗り越えないといけない課題も多いことから、そう予定通りの進捗とはいかないとのことらしいが、何よりも20年以上先への夢がそこにはある。

その一方、地球上の会社では、1年はおろか、四半期毎の決算に大忙しだ。こんな時代だからこそ、月面着陸50年目のこの年に、次の人類と宇宙にとっての50年に思いを馳せて、それぞれのビジョンを語る意義はあるのではないだろうか。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

前川 純一(退職)の記事

関連記事

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

-

アバターと立法〜サイバネティック・アバターの法律問題季刊連載第二期第3回

- WTR No441(2026年1月号)

- メタバース

- 仮想空間

-

「信頼」と「ポイント文化」が融合する: 日本型ステーブルコインが描く資金決済の未来

- WTR No440(2025年12月号)

- 暗号通貨

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合