AIで飛躍する脳インターフェース ~BMI/BCIの動向

脳活動とテクノロジーを融合させ、新たなビジネス領域の開拓を目指すブレインテックが、順調な進展を見せ、さらに注目度を高めている。その背景には、ブレインテックの中核を成す技術である脳とコンピューター等とをつなぐBMI(Brain Machine Interface)[1]の研究における近年の著しい成果がある。その成果を支えている重要なピースのひとつが、自然言語処理AIにおけるブレークスルーもあり、ここ数年劇的な進化の過程にあるAIだ。

BMIとAIは、取得した膨大な量の脳活動データがAIにより解析され、脳の仕組みの解明を進展させると同時に、解明された事柄がAI自身の進化へと活用されるという相互に発展を補完し合う好循環のなかにある。そして、このことが、ブレインテックの領域での新しいサービスの誕生にも貢献している。

本稿では、AIの進化に歩調を合わせるように進展を見せる近年のBMIの動向を紹介し、今後の展望について考察を加える。

なお、BMIを中心としたブレインテックの歴史的背景、機械を使用した脳へのアクセスの手法等については、本誌2019年9月号「脳内活動の可視化が切り拓く未開の地平~ブレインテックの動向」にても詳細を紹介しており、適宜参照されたい。

脳情報の読み取りの動向

侵襲的手法の動向

BMIにおいては、脳内情報を読み取る出力と脳内へ情報を書き込む入力の2つの側面があり、現時点の成果においては、出力が入力を凌駕している。

【図1】The LINK

(出典:Nueralink, https://neuralink.com/)

脳内情報の読み取りにおいて、一般に最も知られているのは、米Neuralinkにより達成された成果であろう。イーロン・マスク氏により2016年に設立された同社は、脳とAIとの融合により、人間の機能を拡張することを目指し、BMIの開発を推進しているが、2021年4月、脳に同社のチップを埋め込んだサルが、念じるだけでコンピューター上のピンポンゲームを遊ぶ動画を公開し、話題を呼んだ。同社が開発中のインターフェースThe LINKは神経信号の処理・送受信用のチップに脳皮質埋め込み用の多数のミクロンサイズの柔らかい糸が接続されたもので、糸には1,024個の電極が配されている(図1)。

それまで、脳への埋め込み用の電極では多くても数百程度が一般的であったことからすれば、取得可能な情報量の点で例を見ないものだ。また、糸を脳の狙った部位へ埋め込んだ後、脳表面に配するチップは外部とワイヤレスで接続するため、埋め込みの痕跡を一見しただけではわからなくする点も画期的だ[2]。同社は当インターフェースを使用した人への臨床試験をFDAへ申請しており、2022年11月30日の同社カンファレンス「Neuralink Show and Tell, Fall 2022」では、半年以内に実施予定と発表している。

脳内情報の解読にAIを活用することで、インターフェースを介した発話速度をあげる試みも成果をあげている。2022年11月米カリフォルニア大学サンフランシスコ校等の研究チームは、脳に電極を埋め込み、発声を声道へと指示する脳波を深層学習アルゴリズムと自然言語モデルを用いて解読し、発話意図どおりの文章をコンピューターにより出力する実験を行い、成功している[3]。脳活動のテキスト変換において通常行われてきた画面上のカーソルの制御等物理的アクションに対する意図を検出し、再現する手法と比較して、出力速度の高速化が期待されるという。

このように頭蓋に穴をあけ、脳に直接機器を埋め込み、情報を取得する侵襲的と総称される手法[4]は、空間分解能、時間分解能に優れ、精緻な情報を取得可能なことから、一般の研究では多く活用されているが、機器埋め込み時の手術における脳への損傷のリスクや、頭蓋に穴をあけるという負のイメージもあり、実際にビジネスに活用されていくかという点では否定的な見方の方が大勢を占める。

そのような意味で、2021年7月にFDAの承認を得て、人への臨床試験を開始した米Synchron社が開発した技術は今後の侵襲的手法の方向性を示唆するものとも言える。

【図2】Stentrode(ステントと送受信機)

(出典:Synchron, https://synchron.com/)

同社が開発した脳とのインターフェース用の装置「Stentrode(ステントロード)」は、頭蓋の切開を必要としない極めて侵襲性の低いBMIを実現する。同装置は脳情報読み取り用の網目状の「ステント」と送受信機部分に分かれており、両者は通信用のケーブルで接続されている(図2)。

ステントは頸静脈より挿入した血管内留置カテーテルを経由して、脳の運動を司る領域である運動野の血管内に設置され、読み取った脳内の活動情報を胸部に設置した送受信機を介してワイヤレスでデコーダーへと送信、デコーダーはこれらを機械学習アルゴリズムによりデジタルコマンドへ変換、BluetoothでPCへ送信する。臨床試験では、ALS患者に装置を埋め込み、思考するだけで、電子メールの作成や送信等のPCの操作を可能としている。ステントロードは2020年にFDAよりブレークスルーデバイス指定[5]を受けており、Synchron社は2021年に「永久埋め込み型BCI」の試験を実施するためのFDAのIDE(治験用機器免除)を取得した初の企業となった[6]。同社はステントロードの安全性を見極めるべく試験を続けており、一般への利用へ向け、FDAへの医療保険制度「メディケア」適用申請を視野に入れる。

ステントロードは、脳にインターフェースを直接埋め込む方法に比べると、情報量という点で劣るものではあるが、医療分野での一般への利用が開始されれば、BMIを活用した疾患の治療が広く認識されるという意味でも、画期的と言えよう。

同様の方向性では、米カリフォルニア大学サンタクルーズ校のアリ・ヤニク氏らの研究はさらに先を行く。2021年7月段階の公表によれば、同氏らはNeuroSWARM3と呼ばれるウイルス粒子サイズのナノセンサーの開発を進めており、このナノセンサーは、血流より注入後、血液脳関門を通過して脳内に入ることが可能だ。脳への設置後、センサーは脳の神経活動をワイヤレスで送信可能な信号へ変換して外部へと送信する。電源も配線も不要で無期限で使用が可能とのことだ[7]。ある意味、ステントロードの進化形とも言えるもので、侵襲的手法の将来に光明を差すものとも言えるだろう。

非侵襲的手法の動向

上述したとおり、技術的にも難易度が高く、社会的受容性においてもハードルが高いこともあり、近年多くの企業が、頭蓋表面から取得される脳波等により脳活動を捉える非侵襲的BMIの開発・活用を模索しつつある。

例えば、Neuralinkと同様に脳とコンピューターとの接続を侵襲的手法により実現することを目指していたMeta(Facebook)は当初の方針を転換し、非侵襲的手法へと舵をきっている。同社が現在目指すのは、ウェアラブルデバイスを使用して、体内を走る神経系から脳の活動信号を検出するというものだ。試みが実現すれば、今後のVRにおける疑似体験が質的に大きく拡張されることは言うまでもない。

また、Neuralinkのライバル企業と目されている米Kernelも同様の動きを見せている。同社は2020年5月に脳活動読み取り用の2つのデバイス「Kernel Flux」と「Kernel Flow」を発表しているが、いずれも非侵襲型で前者は脳磁図記録法(MEG)[8]を後者は時間分解能に優れた近赤外線分光法(NIRS)[9]を使用したものだ。従来機器の大幅な小型化に成功しており、持ち運びを可能とした点が画期的で、特にKernel Flowについては、移動中の脳活動モニタリングが可能な時間領域機能的近赤外線分光法(TD-fNIRS)を用いた機器として、世界で初めて小型化に成功している。同社は現在、一般家庭への普及を目指し、「Kernel Flow」へ注力している(図3)。

【図3】Kernel Flow

(出典:Kernel, https://www.kernel.com/)

CES 2023でもヘッドバンド型のデバイスを装着し、思考するだけでドローンを飛行させる[10]イタリアのBRAIN_WAVESやヘルメット型のデバイスにより脳波と心拍変動を読み取り、認知症等精神疾患のリスクを検出する韓国のiMediSyncによる展示があったが、小型・簡易化された脳波計を活用した脳活動の読み取りは今後多様なビジネスへの応用の可能性を秘める。

こうした方向性を強化するものが、取得した脳活動データと実際の思考内容とのAIによるモデル化だ。最近の研究結果で言えば、2022年9月、米テキサス大学オースティン校のアレキサンダー・フート氏らの研究チームは、fMRI(機能的磁気共鳴画像)[11]を使い取得した脳活動データをAIにより解析することで、人の思考の読み取りに成功したと発表した。被験者にfMRI用装置を使用した状態でオーディオドラマ等を聴取してもらい、聴取時の脳活動データと元のデータを使って作成した脳活動読み取り用のアルゴリズムにより、実際に聴取した内容を解析するもので、細かな点での違いはあるが、かなり正確な内容の再現が可能だという[12]。

日本国内における試み

AIを活用して脳活動の読み取りを強化する試みは、日本でも進んでいる。例えば、アラヤは2022年4月、脳波計の装着なしに顔画像から脳波を推定するアルゴリズム「Face2Brain」を開発したと発表している。人の表情と脳波の関連性に着目し、ディープラーニングを活用して顔画像から脳波を推定するものだ。また、AIによる脳波を解析し、ビジネスへと応用する試みも進んでいる。マクニカは、自動車の部品検査等における膨大な作業が必要な業務において、熟練者の脳波を測定、異常と感じた際の脳波とその時の画像データからAIモデルを作成することにより、作業の一部を自動化して、検査員の負担を軽減するシステムを開発しており、複数の現場へ導入している。

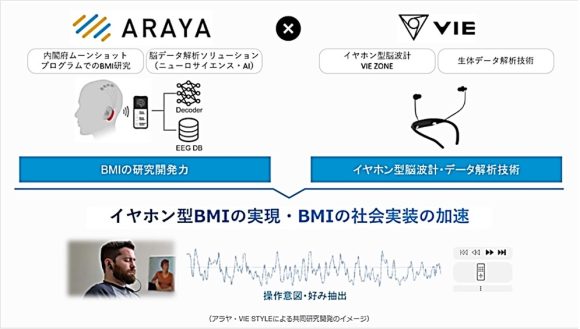

あわせて脳波計の小型・簡易化も進んでおり、BMIの社会実装の試みを後押ししている。例えば、大阪大学発スタートアップのPGVは同大学産業科学研究所の研究成果をもとに手のひらサイズで額に貼るだけの小型・軽量のパッチ式脳波計を開発・提供している。高精度アナログ回路により、標準の医療機器並みの高分解能での脳波データの記録が可能で、有線ケーブルがなくBluetoothで専用アプリと接続するものだ。同社はまた計測した脳波をAIで解析して脳活動の可視化と定量化を進める(図4)。さらに、上述のアラヤもVIE STYLEとタッグを組み、アラヤのAIを活用した脳データ解析アルゴリズムとVIE STYLEのイヤホン型脳波計「VIE ZONE」を活用した、小型デバイスでのBMIの社会実装の加速に向けた共同研究開発を進めている。同研究開発では消費者向けに限らず、産業向けの実用的ユースケースも開拓していくという(図5)。

【図4】PGVのパッチ式脳波計

(出典:PGV, https://www.pgv.co.jp/technology-device)

【図5】小型デバイスを活用したBMIの社会実装に向けた共同研究

(出典:アラヤプレスリリースhttps://www.araya.org/publications/news20220315/)

脳への書き込みの動向

前述のとおり、脳への書き込みは読み取りと比べ遅れているが、研究は着実に進められており、徐々にではあるが、成果があがってきている。

侵襲的手法の動向

侵襲的手法では、五感への感覚付与における研究が進んでいる。

まず、2000年、米国のウィリアム・ドーベル氏らの研究チームが、失明した男性の脳の後頭葉表面に電極を埋め込み、メガネに取り付けた小型テレビカメラで捉えた映像をコンピューター処理して電極に信号を送ることで、物体同士のコントラストや輪郭程度ではあるが、ドット化された映像を認識させることに成功している。既に知られていた現象である人の視覚野を電気刺激すると発生する閃光を利用したものだ。

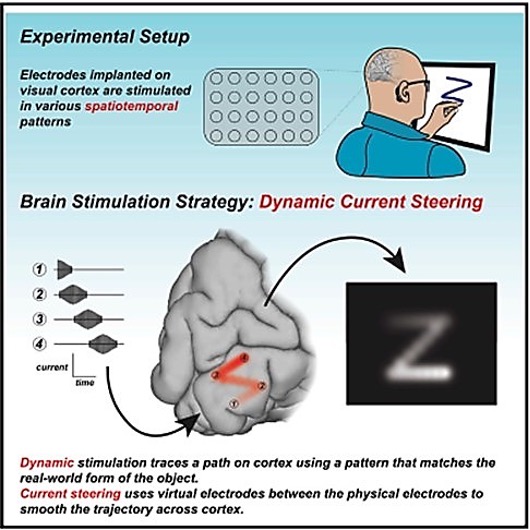

また、2020年には、米ベイラー医科大学のダニエル・ヨシュール氏らの研究チームが、視覚野をなぞるように電気刺激することで、脳に文字を読めるようにすることに成功している。頭蓋骨の下にシート状の皮質脳波計を埋め込み、シートに配された20個の電極を順に文字を描くように刺激することで、被験者は描かれた文字をタッチスクリーンにて報告することができたとのことだ(図6)[13]。

【図6】脳の視覚野へ電極による動的刺激を与える実験

(出典:Beauchamp, M. S. et al. (2020) “Dynamic Stimulation of Visual Cortex Produces Form Vision in Sighted and Blind Humans,” Cell 181, https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20) 30496-7.pdf)

光を使った脳への刺激付与に向けた試みも進んでいる。神経細胞の活動を光で制御する技術であるオプトジェネティクス(光遺伝学)[14]を活用するものだ。例えば、2020年6月自然科学研究機構生理学研究所の南部教授、東北大学大学院の虫明教授らの研究チームは、オプトジェネティクスでサルの手を動かすことに世界で初めて成功している[15]。また、南部教授らの研究チームは、同研究所の定藤教授らの研究チームと共同で2022年6月にオプトジェネティクスとfMRIを組み合わせて、サルの大脳皮質運動野を光で活性化した際の脳全体の活動を可視化することにも成功している[16]。オプトジェネティクスを活用する手法は、空間および時間分解能のいずれにおいても優れており、近年の脳研究の進展に大きく貢献している。人への応用に向けては遺伝子操作が必要なため、ハードルが高いが、さらなる脳機能の解明の進展へ重要な役割を果たしていくことが期待される。

一方、脳へ直接刺激を与えるわけではないが、抹消神経への情報入力により、脳へ感覚を伝達する技術は既に実現されている。人工網膜と人工内耳だ。

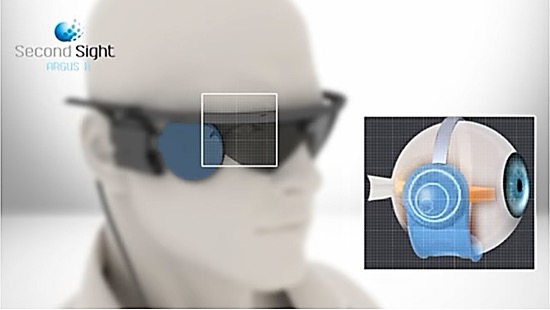

人工網膜で先陣を切り、最も広く知られているのは英国ロンドン大学のリンドン・クルーズ氏らが開発した「Argus Ⅱ」だ。これはメガネに搭載した小型カメラで捉えた映像をビデオプロセッサーで電気信号に変換し、眼球に埋め込んだ人工網膜に送信することで視覚を得るものだ。2006年に臨床試験を開始、2011年に欧州で、2013年に米国で長期安全性と有効性が確認され、視力低下患者への埋め込みが承認されている。現時点では世界で数百人に利用されている(図7)。

【図7】Argus Ⅱ

(出典:Second Sight Argus Ⅱ Retinal Prosthesis System, Second Sight Europe (2012), https://www.youtube.com/watch?v=Bi_HpbFKnSw)

人工内耳はマイクで収録した音をプロセッサーで電気信号に変換し、内耳の蝸牛に埋め込んだ電極を介して内耳神経を刺激することで、脳へ音を伝えるものだ。高度難聴者を主な使用対象に1982年豪州で最初に実用化されたもので、既に世界で数十万人が装用している。

このように侵襲的手法による脳への情報入力は、五感への刺激の付与において成果をあげつつある。これは、関連の情報を処理する領域が大脳皮質という脳の表面の比較的アクセスしやすい部位にあり、情報付与の難易度が相対的に低いためだ。これに比して、人の原始的欲求(食欲、性欲、睡眠)や、感情、記憶等を司る部位は小脳、扁桃体、海馬等、脳の深部にあるため、入力の難易度は格段に高くなる。

そうした意味で、2022年9月に発表された米南カリフォルニア大学とウェイクフォレスト大学の研究チームが達成した成果は特筆に値する。同チームは、脳に埋め込んだ電極で海馬の活動を模倣する刺激を与えることにより、被験者の記憶力が向上する成果を得たとのことだ[17]。今後、認知症の改善等への活用が期待されている。

脳への情報の書き込みは、末梢神経を利用した一部のデバイスの実用化を除き、基礎研究段階の域を出ない状況ではあるが、着実に前へと進んでいる。Neuralinkも読み取りだけでなく、書き込みについても取り組みを始めているという。今後、必要となる刺激部位を特定するモデルの作成など、AIが活用されていくことで、さらなる進展を遂げていくことも想定されよう。

非侵襲的手法の動向

非侵襲的手法においては、電気、磁気、超音波等を使った脳への刺激付与により、うつ病の治療等特定の効果を得る試みが行われている段階だ。うつ病の治療においては、磁気ではrTMS(反復経頭蓋磁気刺激)、電気ではtDCS(経頭蓋直流電気刺激)と呼ばれる手法が代表的なものだ。いずれも頭蓋骨上より脳へ刺激を与えるもので、rTMSはパルス磁場による誘導電流をtDCSは直流電流を使用する。rTMSは2008年に欧米で認可され、日本でも2019年にうつ病への効果的治療法として保険適応となっているが、治療には専門の医院での高価で大掛かりな機器の使用が必要なこともあり、安価でシンプルな機器で家庭でも利用可能なtDCSの一般への提供が進みつつある。例えば、スウェーデン発スタートアップのFlow Neuroscienceが提供するうつ病を治療するためのヘッドセットなどだ。ただ、tDCSの作用機序は厳密には明確にはされておらず、負の効果の発生リスクもあり、特に医療機器認可を取得してない機器の専門医の監督なしでの個人使用には日本臨床神経生理学会からも安易な使用に対する注意喚起[18]がされている現状もある。今後の研究の進展により、tDCSの作用機序解明とrTMS機器の低価格化および携帯化が待たれるところだ。

まとめ:今後に向けて

驚異的な進化の道程を歩みつつあるAIとの相互補完的な関係もあり、近年の生体センシング技術の急速な進展と相まって脳へのアクセス技術は今後目覚ましい進歩を遂げていくことが予想される。前述のとおり、現時点では、多くの企業が非侵襲的手法への傾斜を見せる状況にあるが、取得情報の緻密さの点では侵襲的手法が非侵襲的手法を圧倒している。そういう意味で、両者はそれぞれの欠点を補完し合いながら活用されつつ、BMIの社会への浸透へ寄与していくことが想定される。例えば、「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」と掲げる国立研究開発法人科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業の目標1にて2020年に採択されたプロジェクト「身体的能力と知覚能力の拡張による身体の制約からの解放」[19]では、BMIとAIを組み合わせ、実用レベルまで向上させていくことが目標とされているが、低侵襲型BMIを開発する一方で、社会普及の側面においては、非侵襲型BMIを活用していくとされている。また、NeuralinkはLINKについて、まずは四肢麻痺の患者等への導入を目指しているが、利用時に取得される膨大なデータとそれらをもとに作成されたAIモデルが活用されることで、非侵襲的手法による技術が著しく進展していくことも考えられよう。もちろん、そうした側面においては、既に課題として挙げられている、人の脳内情報を利用するうえでの、個人情報等法的・倫理的諸課題の解決が図られる必要があることは言うまでもない。

実用化までの道のりは長期にわたるが、AIの進化との相互補完がもたらす相乗効果の後押しを受けて、今後BMI技術がどのような進化の道筋をたどるのか、良い面で予想が裏切られることを願うばかりだ。

[1] 脳と接続する対象がコンピューターの場合BCI(Brain Computer Interface)とも呼ばれる。

[2] https://neuralink.com/approach/

[3] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa 2027540

[4] 脳活動へのアクセスにおいて頭蓋に穴をあける手術が必要など、生体に不可逆的ダメージを与える手法。頭蓋の外から脳波を取得するなど、そうではないものを非侵襲的手法という。

[5] 生命を脅かす疾患等に対して効果的な治療・診断を提供する医療機器等のうち、従来にない画期的な技術を用いていると認められたものについて、米国内での患者・医療関係者への迅速な提供に向け、優先的に評価および審査を受けることを可能とする制度。

[6] https://synchron.com/about-us

[7] https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=isa-2021-ITu7A.4

[8] 脳の活動に伴い発生する磁場を頭皮上より読み取り解析する技術。

[9] 近赤外線の照射により脳の血中の酸素化状態や血流変化を計測することで脳活動を解析する技術。

[10] 脳波の読み取りによるドローンを飛行させる技術は、2015年にフロリダ大学の研究チームにより開発された。

[11] 電磁波の照射により脳の血流を測定することで脳活動を読み取る技術。

[12] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022. 09.29.509744v1

[13] https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20) 30496-7.pdf

[14] 遺伝子操作により光で活性化するタンパク分子を特定の細胞に発現させることで、光照射のオン/オフにより該当の細胞の活性状態を制御する技術。

[15] https://www.nips.ac.jp/release/2020/06/post_ 415.html

[16] https://www.nips.ac.jp/release/2022/06/2022 fmri.html

[17] https://www.nature.com/articles/s41593-022-01132-3

[18] http://jscn.umin.ac.jp/info/2019-03-28.html

[19] https://brains.link/

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

原田 昌亮の記事

関連記事

-

AIとマーケティング

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT

- GIGAスクール構想

- ICT利活用

- WTR No442(2026年2月号)

- 教育

- 日本

-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭

- WTR No442(2026年2月号)

- 世界の街角から

- 日本

-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~

- AI・人工知能

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No442(2026年2月号)

- 介護

- 医療

- 日本

- 福祉