GAOが指摘する米国ブロードバンド政策の課題

米国では2010年にFCC(連邦通信委員会)が「全米ブロードバンドプラン」を公表し、ブロードバンド・サービスを広く利用可能とすることを通信政策の最優先課題として取り組むなど、国を挙げてブロードバンド展開を進めてきた。その方針に従い、年間数十億ドルに上るユニバーサルサービス基金の大半が、現在ではブロードバンド向けの補助に切り替えられている。しかし今年5月にGAOが公表したレポートでは課題も指摘されている。本稿では同レポートで指摘された米国ブロードバンド政策の課題を紹介してみたい。

1.GAOの役割と5月レポート

GAOは、公的資金の使途の妥当性をチェックするための部署で米国の連邦議会に付属する組織。1921年に設立された当初は“General Accounting Office”という名称であったため「会計検査院」と訳されることが一般的であった。しかし、評価の対象が財政的なチェックにとどまらず、政策の効果にも及ぶものであるため、2004年に成立したGAO改正法により、“Government Accountability Office”に改称された。そのため最近では、「政府説明責任局」と訳されることもある。

5月に公表されたレポートは「ブロードバンド:デジタル格差解消に向けた連邦の取り組みには全国的な戦略が必要」(BROADBAND : National Strategy Needed to Guide Federal Efforts to Reduce Digital Divide)[1]という題名(以下、「GAOレポート」)。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを受けて、以前にも増してブロードバンドの重要性が高まる中、議会の要請に応えて、連邦政府のブロードバンド施策の評価を行ったものである。

同レポートにおいてGAOは、ブロードバンド普及促進に関する米国の連邦補助プログラムは多数存在しており、それぞれの取り組みは断片的であり、かつ相互に重複していると指摘し、プログラム間での連携の必要性を強調した。

2.補助プログラムが乱立する要因

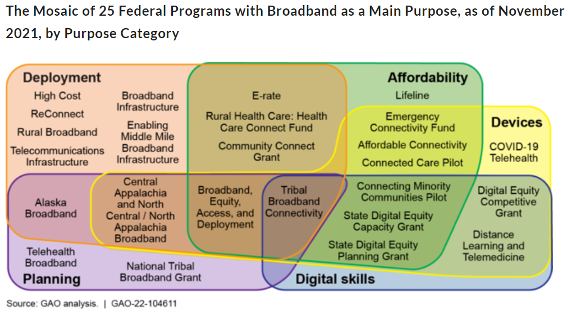

数多くの施策が乱立している理由の一つは、ブロードバンドの普及促進に複数の要素が絡むことである(表1)。まずやらなければいけないのは、消費者が利用したいと思ったときに利用できる状況にすること。いわゆる「利用可能性(Availability)」の向上である。そして、利用可能性を向上させるためには、設備建設のプランニングを可能にする取り組みと、実際の設備建設にかかる費用の補填が必要になってくる。

【表1】ブロードバンド普及促進の要素

(出典:GAOレポート“Figure 1: Broadband Service Terminology”をもとに作成)

次に、実際に「利用率(Adoption)」を上げなければならない。そのためには、手頃な料金でのサービス提供、インターネット接続に利用するための機器(パソコンやスマートフォン/タブレット端末など)の普及、そして、利用者のインターネット活用スキルの向上が必要になる。こうした諸要素に対応した取り組みを検討していくと、結果的にさまざまな補助プログラムが生まれることになる。

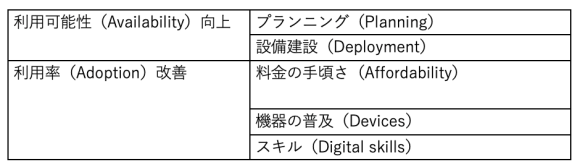

補助プログラムが乱立する2つ目の理由は、縦割り行政である。 米国の連邦政府にはブロードバンド政策に関わる省庁が複数存在する。まずは、通信規制を司るFCC。年間数十億ドルのユニバーサルサービス基金の管理運営を通じてブロードバンド普及促進を進めている。次に農務省。農村のインフラを整備するためにルーラル・ユーティリティーズ・サービス(RUS)プログラムを運営している。そして商務省傘下のNTIA(電気通信情報局)も複数のプログラムを手掛けている。その他にも、内務省(DOI)、保健福祉省(HHS)、アパラチア地域委員会(ARC) などが手掛けるプログラムもある。 これら以外の省庁が管轄する補助金の中にもブロードバンドに利用可能なプログラムは多数存在しており、GAOレポートによれば、ブロードバンドに関する施策を行っている米国連邦政府の省庁は15に及び、100以上のプログラムが併存。それぞれの取り組みは断片的であり、かつ相互に重複している。ブロードバンド補助をメインに据えた連邦プログラムだけでも、2021年11月時点で25件あるという(図1)。

3.今後の取り組み

GAOはレポートにおいて、多数の断片的な補助プログラムが乱立し、連携が図られていないことにより、多くの無駄が生じており、投入された予算が効率的に利用されていないと指摘。2015年から2020年の6年間で総額440億ドル(約6.2兆円)の予算をつぎ込んだにもかかわらず、いまだに多くの米国民がブロードバンドを利用していないことを問題視している。 GAOは具体的な勧告として、NTIAおよび大統領府に対して、(1)施策間の連携を妨げている法律の条文を特定し必要に応じて妥当な改正案を策定すること、(2)連邦補助のガイドラインを改定する際にユーザーからのフィードバックを得ること、(3)国としてのブロードバンド戦略を策定し施策間の連携を図ること、の3点を求めている。 一方FCCは8月に「ユニバーサルサービス基金の未来」と題するレポートを議会に提出し、ユニバーサルサービス基金の現状を詳細に説明した。これを見ると、高コスト地域向けのブロードバンド補助だけでも8つのプログラムが併存している。個々のプログラムは、それぞれ別々のタイムスケジュールで運営されており、補助を受け取るための審査基準も、要求されるサービス仕様も、受け取る補助金の算定方法もばらばらである。同じFCCが監督するプログラム内でさえ足並みを揃えるのは困難な中、多数の官庁が関わるブロードバンド政策全体の協調がうまくいくのかどうか

[1] レポートはGAOウェブサイトから閲覧可能。(https://www.gao.gov/products/gao-22-104611)

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

清水 憲人 (Norito Shimizu)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合