データシェアプランは成長を維持できるのか

- AT&T Mobility

- NTTドコモ

- Service & Trend

- Verizon Wireless

- WTR No311(2015年2月号)

- データシェアプラン

- モバイル通信事業者(国内)

- 料金

- 調査レポート紹介

本誌では、過去数回にわたってデータシェアプランについての考察を掲載してきた。その間、データシェアプランは世界規模で急速に広がり、日本でも2014年6月にNTTドコモが導入開始した。そのデータシェアプランにフォーカスを当てた調査レポートがこのほどEricsson ConsumerLabからリリースされた。同レポートの中で個別の国が言及されている部分は少ないものの、調査対象に日本が含まれていることに加え、いくつか興味深い統計が示されていることから、本稿では解説を交えながら同レポートの内容を紹介する。

データシェアプランにフォーカスした調査

データシェアプランとは、複数の端末やユーザーの間でデータ利用上限を共有できる料金プランを指す。2012年夏に米国のVerizon WirelessとAT&T Mobilityが相次いで導入したことが発端となり、世界的に通信事業者の料金体系のメインストリームとなった。

Ericsson ConsumerLabは2015年1月、“Embracing Data Sharing”と題したレポートをリリースした。同レポートでは、ユーザーにとってのデータシェアプランのバリュープロポジション、データシェアプランがユーザーの行動に及ぼした影響、データシェアプランの普及にあたってのトリガーとハードルの3点が分析されている。

Ericsson ConsumerLabが調査対象としたのは、米国、英国、日本、韓国、インド、ブラジルの合計6カ国。この6カ国において合計9,000人のユーザーに対してオンラインインタビューを行い、回答を得たという。なお、調査自体は2014年に実施されている。

レポートの要旨

同レポートの要点をまとめると、下記の3点に整理できる。

- ユーザーは今後、データシェアプランの内容の充実化を求める。

- ヘビーユーザーへの普及がさらに進むことにより、データシェアプランに加入するユーザーの典型像は大きく変わる。

- ユーザーはデータシェアプランの構造を理解することやデータの利用状況をリアルタイムで確認することが難しいと認識し始めている。

なお、データシェアプランの加入率は国によって大きく変わっている。同レポートによれば、例えば米国では26%だが、インドとブラジルでは僅か5%に過ぎないという。

データシェアプランの利用実態

調査対象となった6カ国におけるスマートフォンユーザーを含む一般的な世帯には、スマートフォンを含めてインターネットに接続可能なデバイス(タブレットやノートPC、ゲーム機など)が6台以上あるという。また、インターネットユーザーが3人、モバイルインターネットサービス契約が2本、固定インターネットサービス契約が1本というのが一般的な世帯の通信環境だということも分かった(次ページ図1参照)。これが平均的な環境だと考えると、ユーザーは複数のデータ料金プランに加入しなければならない状況に置かれていることになる。

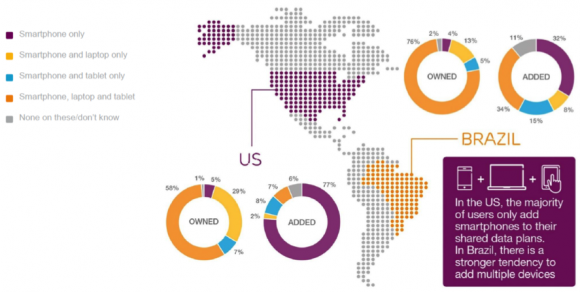

しかし、ユーザーはこのような環境で生活しているにもかかわらず、データシェアプランで利用しているデバイスがスマートフォンのみとなっているパターンが大半を占めている。例えば、米国ではスマートフォンユーザーの58%がタブレットやノートPCを持っていると回答しているが、データシェアプランのアカウントの77%がスマートフォンのみを利用している(図2参照)。この理由としては複数が考えられる。一つはセルラーネットワークに対応しているタブレットやノートPCが非常に少ないためだ。このようなデバイスをセルラーネットワークに接続する場合、モバイルWi-Fiルータやスマートフォンのテザリング機能を経由させる必要がある。もう一つ有力なのは、ユーザーが毎月の高額負担を忌避するためだ。データシェアプランではその性質上、アカウントに登録されるデバイスの数が増えるとデータトラフィック消費量もそれに比例して増加する。

同レポートによれば、データシェアプランに登録されているデバイスは1アカウントあたり平均3台だという。この数字はVerizon WirelessやAT&T Mobilityの開示情報に照らしても妥当だ。しかし、データシェアプランで利用しているデバイスがスマートフォンのみということからは、1人のユーザーではなく、家族3人がそれぞれスマートフォンを利用し、データ利用上限を共有していると考える方が自然だろう。ただし、ブラジルでは、データシェアプランでスマートフォン、タブレット、ノートPCの3台を組み合わせて利用するというパターンが最も多い。同レポートではこの理由について特に記されていないが、米国や日本などの先進市場に比べ、固定インターネットサービスが相対的に貧弱なためだと思われる。

データシェアプランユーザーのプロファイル

ところで、データシェアプランに加入しているユーザーの典型像とはどのようなものだろうか。データシェアプランにはデータトラフィック消費量の多いヘビーユーザーが多く加入していると考えがちだが、実態は異なっている。

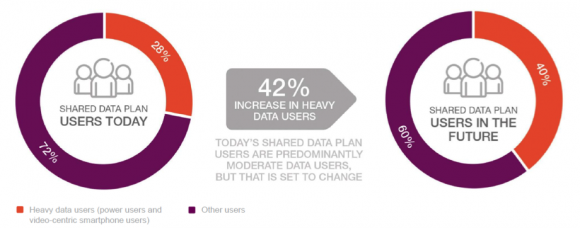

実は、データシェアプランに加入しているユーザーの70%以上がライトユーザーだという(図3参照)。彼らはソーシャルメディアの利用がメインであり、動画を見ることの多いヘビーユーザーと比較するとデータトラフィック消費量はかなり少ない。目下の状況に鑑みれば、そのようなライトユーザー3人を集約しても1か月のデータ利用上限は10GB以内に収まるだろう。実際、NTTドコモは2014年度第3四半期決算発表の中で「データMパック」(5GB)以上の選択率が50%超に達していることを明らかにしているが、これは全く驚くべき数字ではない。

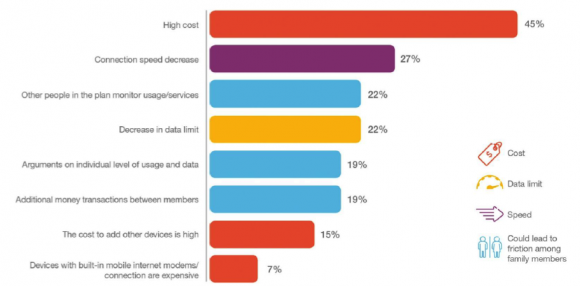

また、興味深い統計として、ユーザーがデータシェアプランへの加入に躊躇する理由ごとの割合がある。最も多いのはやはり料金そのものが高額になるという懸念だが、3番目にシェアする相手にデータの利用状況を監視されること、5・6番目にシェアする相手とのデータの利用状況を巡る口論や費用按分の問題が挙げられている(図4参照)。おそらく、ヘビーユーザーがデータシェアプランを敬遠している主な理由はこれらの対人摩擦(のリスク)だろう。そうだとすると、データシェアプランの料金をユーザー間で均等に分割できるNTTドコモの「シェアパック分割請求オプション」でも、データシェアプランの普及にあたってのこのようなハードルは解消できない。

もっとも、料金が高額になるという懸念は徐々に緩和していくと考えられる。というのも、データシェアプランを早期に導入したVerizon WirelessやAT&T Mobilityは既に複数回にわたって値下げを行っているからだ。AT&T Mobilityの“Mobile Share”を例に採れば、提供開始当初における1GBパッケージの料金は月額40ドルだったが、現在では同25ドルとなっており、実に37.5%も値下げされている。データ料金はコモディティ化しているサービスの典型例であると言え、今後も時間の経過と共に値下げ圧力が強まっていくのは必至だろう。これは単に通信事業者間に閉じた問題ではなく、MVNOやWi-Fiによる競争圧力もデータ料金の下落に拍車をかけるものと思われる。

残るハードルがクリアされ、ヘビーユーザーへの普及がさらに進めば、同レポートが指摘しているように、データシェアプランに加入するユーザーの典型像は大きく変化するだろう。

データシェアプランの課題

また、調査対象となったスマートフォンユーザーの約40%がデータシェアプランに加入した結果、データトラフィック消費量が以前より増加したと認識しているという。これはVerizon WirelessやAT&T Mobilityの決算発表(両社はデータシェアプラン導入後から基本的に増収傾向を維持している)を見る限り、単なるユーザーの体感だけではなく、実際にデータトラフィック消費量が増加していると考えられる。

ただし、ユーザーはこのこと自体に不満を感じているわけではなさそうだ。むしろ、データシェアプランに加入しているユーザーの47%はデータシェアプランについてフレキシブルな料金体系だと評価しており、54%が契約中の通信事業者のデータシェアプランを継続する意向を示している。

ユーザーが不満を抱いているのは、主にデータシェアプランの構造的な問題だ。すなわち、料金体系の分かりにくさ(フレキシブルであることの裏返し)やデータの利用状況をリアルタイムに確認できない(しにくい)ことだ。これらに不満を持つユーザーの割合は、前者が約45%、後者も約40%に上っている。

データシェアプランのより大きな課題は、いかにヘビーユーザーを加入させられるかだろう。現在、データシェアプランに加入しているユーザーのうち、ヘビーユーザーが占める割合は28%に留まっている。彼らは動画を見ることが多く、大量のデータトラフィックを消費する。一方、彼らの多くは、データシェアプランが料金に見合った価値を提供するとは考えていない。また、彼らはデータシェアプランに今後求める追加サービスとして、特定コンテンツへのアクセスの無料化などを挙げている。仮にこのようなニーズを満たすことを優先するとすれば、例えばLTE Broadcastの利用をデータシェアプランに加入しているユーザーのみに限定した上で、コンテンツプロバイダや広告主に費用負担させるモデルでLTE Broadcastコンテンツを配信する方策などが考えられる。この方策のフィージビリティはともかく、データシェアプランの普及にはヘビーユーザーの取り込みが欠かせない。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

小川 敦の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合