マーケティング論からひもとく「ICT×農業」の課題と地平~環境制御装置付水耕栽培と植物工場の現場から

はじめに

農林水産省の「耕地および作付面積統計」[i]によれば、我が国における農地面積は2015年の時点で449万6,000ha、耕地利用率が91.8%という中で、温室の設置面積はその約100分の1の4万6,493ha[ii]である。このうち複合環境制御装置を備えた温室が655haで、完全人工光型の植物工場は44ha。両者合わせても日本の温室設置面積の約1.5%にすぎないというから、これから本稿が論じようとするいわゆる「高度に環境制御をしている施設園芸[iii]」と呼ばれるような農業に属するものが、現状ではいかにスケールしていないか、という話になる。

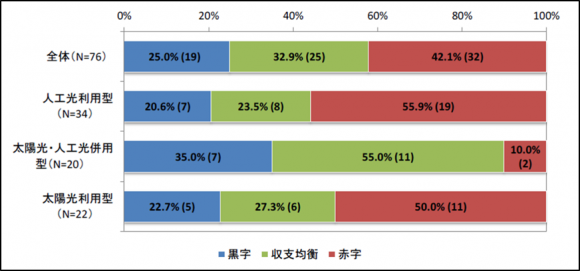

【図1】植物工場の収支の状況

(出典:平成28年3月「大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例集」一般社団法人日本施設園芸協会調べ)

いきなり冒頭からがっかりするような数字が続くが、資本生産性の面からは「大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例集」(平成28年3月、一般社団法人日本施設園芸協会)によれば、黒字化している経営体の割合は太陽光・人工光併用型の施設園芸でようやく35%、人工光利用型の施設園芸では20.6%にすぎない(図1)。一方で、減少が続く農地面積の背後には、30万ha近くの荒廃農地の存在[iv]があることと、農業就業者数の継続的減少と高齢化[v]という現実があることを念頭においておくべきである。結論を多少先取りして言うと、ICTが我が国の農業課題の何に最も貢献できるのかは、部品として表層的な関わり方をしているだけではそう簡単に答えが出ないということである。本稿を読んで「脈ナシ」と思うか「チャンスあり」と思うかは、読者のビジネスに対する価値観やポジションの取り方に委ねられていると筆者は思料している。

本稿の目的はトマトやレタスなどに代表される、環境制御装置付水耕栽培および植物工場の事例から、IoTやビッグデータ等のICTが何に着目すべきであり、どのような地平を切り開くことができるかを探ることにある。事例として、岡山市で高付加価値型のトマト栽培を行っている株式会社みつの里(以下、「みつの里」)および、会津若松市でリーフレタスとホウレンソウの植物工場を展開している富士通ホーム&オフィスサービス株式会社のAkisaiやさい工場(以下、「Akisaiやさい工場」または「Akisai」)を取り上げる。なお本稿は、個別の事例の巧拙を論じることが目的ではないことを予め宣言しておく。

事例の紹介

(1)みつの里の事例

みつの里は岡山市北区の郊外で、太陽光を利用したハウス型水耕栽培によるトマト栽培と販売を行っている。岡山県で砕石・生コンクリート事業を展開する成広生コン株式会社が平成24年(2012)に設立、多段式のハウス型水耕栽培により、主力の大玉トマト「桃太郎ヨーク」の他、ミニトマト「アイコ」、高級トマト「ジュリエッタ」を生産している。

ここでの目玉は高級トマト「ジュリエッタ」である。独特の輝くような光沢とゴムまりのように柔らかな触感、糖度の高さの実現により、一般のトマトが1kg500~520円程度で取引されるところ、ジュリエッタは1kg約1万円という高額で取引される。贈答用小箱に入れられた24粒のミニトマトが1ケース3,000円で販売されていると言えば、日常の食卓に供されるトマトとの違いを想像できるだろう。

ジュリエッタは独立した特別の品種ではなく、岐阜農業試験場が開発したマニュアルをもとに、液肥中のミネラルやリン酸の配合を変えて実験を行い、カスタマイズを繰り返してノウハウを蓄積することによって誕生した。EC濃度[vi]のチェックを1日3回行いつつ、ハウス内では気温、湿度、雨滴、照度をセンサリングし、潅水とミスト散布および施肥はセンサー連動で自動化されている。

溶液配合は岐阜農業試験場のノウハウ、ハウス運営のノウハウは商社、糖度・酸味等については岡山農大など、様々な方面からの助言を得ながら実験を繰り返してきたことが、ジュリエッタという他にない差別化要因の大きい作物を作り出してきた。

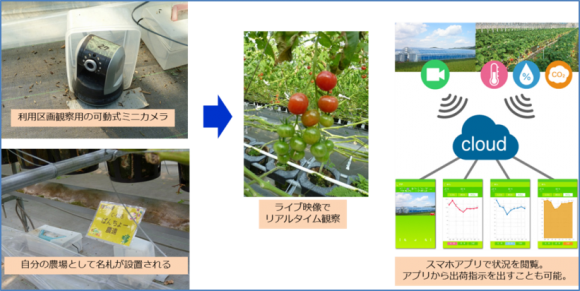

販路開拓面での同社のユニーク性は、インターネットを利用した顧客接点作りにある。同社はインターネットアプリケーションやメディアサービスなどを多角的に提供するファインシード社と提携し、一般ユーザーが圃場の区画オーナーとして遠隔地からでも作物を観察し、果実を直送で受け取れるIoTサービス(月額利用料金1,980円)に、圃場提供者として参画している。近年の生鮮食料品の輸送技術の発達は、生鮮輸出にも目覚ましい変化をもたらしつつある。ネットを介して近隣国にも顧客販路を求めることが可能と思えば、論理的には今後のビジネスのスケールも大きくなる可能性はある。

【図2】みつの里ジュリエッタの栽培とネットマーケティングの連携

しかし彼らに悩みがないわけではない。「実験の結果は、3カ月先(生育が進んで結実してから)でないとわからない」ことである。生育期間を多少短縮し周年栽培をしたところで、試行錯誤の結果が出るリードタイムは結局は植物の成長サイクルに依存する。このため1年間のうちにそう何度も実験を繰り返すことができないのである。生育期間や圃場面積などの物理的な制約の中で、生育に関するセンサリング数値を取り、実験を繰り返してはみるものの、実際には人の観察や経験に依存するところも大きく、温度、湿度、日照、溶液などの諸条件のうち、差異化要素が大きい良品を多産していくための真の決定因が何なのかが、今のやり方では正確にはわからないという。人知を超えた気象条件と日照のコントロールには限界がある、といったこともある。ビッグデータの量的な定義が数十テラバイトから数ペタバイトで、もしそのぐらいの量が彼らの問いへの答えに必要なのだとしたら、ここで扱われるデータは量も種類もいかにも少ない。また仮にそれほどのものがあったところで、同社だけではとても扱いきれないということもあるだろう。

みつの里では現在トマト栽培に約0.17haの農地を割いているが、「この程度の面積では利益が出ない」(社長談)。このために、みつの里では高単価商品化を目指しているという。だが、ジュリエッタが既にここまで高単価化に成功している中で、本質的には「良品の多産化」という課題をもう一山乗り越えていく必要があると思われる。この技術的な見通しがなければ、単一の農業経営体(農家や農業法人等の組織経営体)としては、一気に設備投資を拡大し、作付面積を増やして規模の経済を追求していくという経営判断は、しにくいのではないかと推察されるところである。

(2) Akisaiやさい工場

みつの里とは対照的に、会津若松市にある富士通半導体工場を転用した会津若松Akisaiやさい工場は、完全人工光による植物工場である。窓がなく、ミクロン単位の集塵機能を有するクリーンルームで栽培されているのは、工場での生産効率がよいとされるリーフレタスやホウレンソウといった葉物類である。センシングによる温度、湿度、CO2濃度、気流、照明、溶液pHおよびECなどの、植物の光合成効率を最適化するための環境コントロールはもとより、生産計画から出荷までのロット管理とRFIDによるトレーサビリティが行われている。さらに、これらの情報はクラウド上に集められ、栽培環境と野菜の品質などの解析に活用されている。

ここでは生産計画とオペレーションのマネジメントも徹底されており、「いつ頃ならどのくらいできるだろう」という考え方に立脚した計画ではなく、「何週間後にどれだけ出荷するか」から時間をさかのぼって播種(種まき)を設定するという。いわば“逆線表”方式での運用も可能だという。このように、自然を相手のある種の緩さのようなものを全く感じさせない様は、まさに世界に誇る「Theニッポンの製造工場」である。会津若松工場は富士通、富士通ホーム&オフィスサービス等、富士通グループ各社の先進的なICTソリューションを活用しているため、食と農に関するITクラウドのショーケース的な役割をも担っており、インフラ構築から品質管理および原価管理にいたるまで、製造業で培った有形無形の経営資源とオペレーションノウハウが随所に導入されている。「ここは“工場”ですから」とAkisai事業部のシニアマネージャー中村氏がきっぱりと言いきるのが小気味よくすら聞こえる。

【図3】富士通の食・農クラウドAkisai

(出典:https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/agri/vegetable-plant/)

このように徹底した管理環境のもとで生産されるのは低菌数の葉物類であり、また栽培時の溶液コントロールによって、腎臓疾患などの理由でカリウム摂取に敏感にならざるを得ない人々でも食することが可能な低カリウム野菜である。低菌数ということは、洗わずにそのまま食べることができるとか、開封せずに適切な保管を行えば2週間から1カ月ほどは鮮度を保つことができるということを意味しており、同社は大型外航クルーズ客船の飛鳥Ⅱの食用野菜にも採用された実績を持つ。栽培技術は秋田県立大学との連携、人工透析患者への安全性や有用性の評価は福島県立医科大学での臨床実証によるなど、富士通グループの経営資源をベースにした産学連携の工場運営が特徴である。

ここでの本質的な課題は設備コストの早期回収と収益性改善であるが、実はこの課題は同社特有のものではない。農水省等のレポートによれば[vii]、植物工場の建設費用は1,000㎡当たり2億円から3億円、ビニールハウスでの溶液栽培に比べ、植物工場では光熱費が40倍以上かかるという実態が明らかになっている。半導体工場の転用という所与のスタートラインがあった同社の事情はともかく、一般には植物のために最高精度の半導体を作れるほど高スペックの工場を建設し、維持する必要はないだろう。だがそれほどでなくても、施設園芸における日本の平均的な主業農家の姿[viii]が、家族3名程度で経営耕地が0.33ha、年間総所得が600万~700万円程度[ix]という現実のもとでは、大資本を有さない農業経営体に植物工場とはいかにもハードルが高い話である。

葉物野菜は実のなる植物に比して、可食部分が多く生産効率がいいと言われる一方で、事例①のトマトに見るような、見た目の華やかさで贈答に供するといった、ある種のイベント性には欠けるところがある。それにもかかわらず、例えばAkisaiのレタスの市場売価は、一袋100g当たり約500円である。東京の大田市場で取引されるレタス類の取引価格が年間を通じて1kg当たり1,700~2,300円程度、玉レタスであれば100~400円程度であることを考えると、日常の食卓に供するには少々高い。植物工場事業者の共通課題として、戦略的にはインフラビジネスに特有の、規模の経済を効かせた安定供給により商品単価を下げるか、高付加価値商品として高単価のまま、数量の出にくい特殊需要に依拠するニッチ市場戦略かの選択を迫られることになるはずだ。

ICTは課題の何に貢献できるのか?

ICT×農業とは随分ファジーな響きがするものである。おそらく、あまたいる当事者の外側にいて掛け声をかけているだけでは何もわからないのだろう。「わかっていない」ということは「役に立たない」こととほぼ同義なのかもしれない。ただし前述の事例からは、問題の所在をいくつかの要因に分けることができ、それらのどこにICTを差し込んでいくのかを考えるという解法が見え隠れする。

事例(1)からは、「どのような商品を作るか」「どうすれば生産効率をあげることができるか」というプロダクトサイドに向いた問いが透けて見える。また、事例②からは「誰に売るのか」「買い手(顧客)はどこに大勢いるのか」「どうすれば顧客にリーチできるのか」という市場サイドに向いた問いがある。また両方の事例からは「提供者側が考える価値と買い手が感じる価値を、価格的にバランスさせられるか」という極めて基本的なテーマを読み取ることもできる。つまり、現在のICT×農業が直面していることを、生産技術の問題だと捉えるだけでは認識が不足するということである。

ICT×農業と言ったとき、得てして流通・販路といったマーケティングの後工程が置き去りにされる。市場の観点が不足しているからだ。農産物という「商品」について、課題をマーケティングの基本要素の4P(Product, Place, Promotion, Price)に分割したうえで、ICTはその要所要所で何の役に立つのかという問いに還元することが必要なのである。ICT×農業という概念は、通信や情報処理に閉じたテクニカルな要因とは別の問題を内包しているということであり、技術だけを論じてばかりもいられないのである。どのような産業でも、作っても売り先がないようではビジネスの先はおぼつかない。ICTがある産業(この場合は農業)の可能性を拓くとすれば、ここで得られる示唆は、分断されたマーケティングの上流工程(プロダクト)と下流工程(流通、プロモーション)を情報技術で接着することに、もっと執着しろということなのかもしれない。

ある意味で面倒なのは、ICTプレーヤーとそれぞれの農業経営体との間にも需給関係があり、最終消費者の手元に商品が到達するまでのマーケティング要素が、二重の連鎖構造になっているところである。ICTプレーヤーは農業経営体に対して、彼らの4Pのそれぞれで機能するICTの技術の実体が何なのか、バリューチェーンの中で通信が「情報」として流通させるべき内容物は何なのか、その結果、最終消費者の手元には最終製品として何が届くのか、といったことについて一定の説明力を発揮する必要がある。そうでなければ、ICTをレバレッジとした農業の成功を導くことは難しいだろう。

これまでに多くの業界が経験してきたように、マーケティングの道筋には「規模の経済の追求」と「高付加価値商品化」の2方向がある。一般的にはこの2つの命題はいっぺんに両立することは難しいと言われるが、通常の食用野菜はコモディティーである。本稿で概観した範囲においては、いずれもある程度規模の経済が効くようになるまでは、数の追求による基盤の確立、いわばドミナントの戦略が必要だと思われる。ビジネスの単位を個別の農業経営体のレベルで考える場合には、ICTプレーヤーはどこに自社の技術を差し込むことで、その経営体のドミナント戦略に貢献できるのかを具体的にアピールするべきであろう。

個別の農業経営に「ビッグデータ」はいらない?

さて少し角度を変えて、ビッグデータの観点から本稿のスコープとするところを考えてみたい。

テラバイト、ペタバイトクラスのビッグデータは、あるクラスターに属する人や物の振る舞いや移動をほぼリアルタイムで捕捉できるほどのデータ量で、産業構造をドラスティックに変化させる力を持つと言われている。植物相手のICTを農学的な切り口で見れば、センサーやモニタリング装置による多様なデータや情報の収集の目的は、「植物の商品価値を最大化するための光合成効率の最適化」ということになる。だが現実には、個々の農業経営体の足元の課題は「初期投資の早期回収」である。どの施設でもそれなりのデータ収集を行っていると言ったところで、ほぼ確立した基本的な栽培技術で成長要因の調整をしていくだけなら、単一の農業経営体は今以上に回収不能に陥る投資リスクを背負い込んでまで、これほど大きなデータは必要としないか、データを持っても活用しきれない可能性が高い。冒頭に記述したような先行き不透明な事情の中、ビッグデータICTの力で農業を振興しようと思うなら、地域あるいは同一作物(群)といった、もう一段メタなレイヤーで物事を考えていく必要があるだろう。

産業政策としての出口の一つには、農業後継者や初心者、帰農者等の支援施策における情報の利活用があると考えられる。ただしそれを実現するためには、あるレベルまで集積した良質な大量データを、農業経営のノウハウにまで質的に転換していくというステップが必要になる。このために、ビッグデータICT×農業にはメタレイヤーでの思考が必要になるのである。

現状の実態を、各農業経営体が個別にデータを収集し、個別にトライアルを積み重ねている状態だと仮定すれば、単独の力で取得できるデータと分析能力にはともに限界があり、ビジネスとしての農業は、おそらくそれほど大きくはスケールしないだろう。さらに言えば、取得されるデータが標準化されていなければ、いくら量があってもそれは「勝手データの集まり」にすぎない。ビッグデータに立脚するICT農業がGarbage in, Garbage outの隘路に陥らないためには、デファクトであれデジュアリであれ、データの標準化は必要である。

そこから先の道筋には2つの可能性があると考えられる。ひとつは農政主導の農業の知のクラウド化、もうひとつは市場の原理に依拠したIoTデータ取引による、オープン化されたデータ流通である。単体では持ち得ない異分野のデータとの組み合わせによるイノベーションと言い換えてもよい。どのような業界でも、自前の経営資源を囲い込んでそれを競争力の源泉とするか、あえてオープン化していくことで、一事業体では創造できない価値を生み出そうとするかは戦略上の岐路になるところである。だが、このようなオープン化の潮流が現実に立ち上がってくることには、伝統的な産業を境目ごと変化させるほどの潜在力があることは間違いない。

近年のネット上のプラットフォームを介したマッチングビジネスの進展を見るにつけ、農業データを提供する側と、データを利用したい側のマッチングもビジネス化していく可能性が十分にあるように思われる。そうだとすれば、おそらくビッグデータ解析を足掛かりに市場開拓を狙うICTサイドのビジネスプレーヤーは、個別の農業経営体に個別の御用聞きをしているだけでは、それほど革命的に大きな糸口はつかめないだろう。

なぜならば、どんな産業も構造的には「ICTを使って価値創造をするプレーヤー」と、「ICTを使って価値創造をしたいと考えるプレーヤーに対して価値を提供するプレーヤー」のツーサイドがあり、それぞれに複数のコンピタンスを持つ当事者(プレーヤー)が存在するからだ。このツーサイドのハブのポジションを取った者が業界の盟主となる可能性は高い。農業をある一つの産業(業界)として読み解こうとすると、今後はこのポジションの争奪戦が起こってくる可能性があるとも考えられる。

このような可能性を考えながら、例えば植物工場に関わる特許の出願や事例の一覧などを見ると、現在の日本のICT×農業はハード先行の感が否めないように思う。今後は、ハード面だけでなくデータ解析をテコにして、農業経営というソフト面からもアプローチができる、いわば「両効きのICTプレーヤー」に勝機があるように思われる。

ⅰ 農林水産省「耕地及び作付面積統計」https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h27/h27_h/trend/part1/chap2/c2_0_02.html 。

なお平成29年(2017)の耕地面積は444万4,000haで減少が続いている。(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/menseki/h29/kouti/index.html)。

ⅱ 農林水産省「施設園芸をめぐる情勢」平成28年6月

ⅲ 高度に環境制御をしている施設園芸及び植物工場とは、施設内で植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分など)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、一定の気密性を保持した施設内で、環境および生育のモニタリングに基づく高度な環境制御と生育予測を行うことにより、季節や天候に左右されずに野菜などの植物を計画的かつ安定的に生産できる栽培施設のことである。(平成28年3月「大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例集」一般社団法人日本施設園芸協会)

ⅳ 農林水産省「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h27/h27_h/trend/part1/chap2/c2_0_02.html

ⅴ 農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h23_h/trend/part1/chap3/c3_3_02.html

ⅵ Electric Conductivity;電気伝導度:電気の流れやすさを示し、電気抵抗(Ω)の逆数dS/m(デシジーメンスパーメートル)で表される。培養液濃度が濃くなるほど溶け込んでいるイオンの活量が多くなり、電気が流れやすくECが高くなることから、培養液の濃度測定に用いられる。

ⅶ 矢野経済研究所「2017年版 スマート農業の現状と将来展望」(2017)

ⅷ 農林水産省「農業経営モデル及び地域戦略の例示」

ⅸ 農林水産省統計部「農業経営統計調査」、https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/12-1.html

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

宮元 万菜美(退職)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合