ブランドバッグシェアリングサービスの事業拡大とそれを支えるICTの活用

シェアリング・エコノミーサービスは、数年前から起業や大手参入が相次ぎ、大きなトレンドとなっている。

シェアリング・エコノミーサービスは、個人等が保有する遊休資産(スキルのような無形のものも含む)の貸し出しを仲介するサービスであり、貸主は遊休資産の活用により収入が得られ、借主は必要なものを所有することなく利用ができるというメリットがあると言われている。

今回、シェアリング・エコノミーサービスのひとつ、日本最大のブランドバッグシェアリングサービス「ラクサス」を展開するラクサス・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 児玉昇司氏、取締役 竹増浩司氏より、事業開始から今日までの事業拡大に係る取り組みと、それを支える人工知能(AI)を初めとするICT活用の取り組み等について伺った。

【図1】ラクサスのホームページ

(出典:https://laxus.co/)

貴社のブランドバッグシェアリングサービスの概要を教えてください。

2015年2月にブランドバッグのシェアリングサービス「ラクサス」を開始しました。簡単に言うと、「憧れの57ブランドのバッグが、月額定額6,800円(税別)で使い放題」というサービスです。

サービスを開始してから3年半が経過し、登録会員数25万人となりました。現在約18,000人のお客様にブランドバッグの利用を楽しんでいただいています(2018.7.11ヒアリング時点)。

サービスを利用されるお客様について、教えてください。

【写真1】ラクサス・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 児玉昇司氏(出典:本文中掲載の写真はすべて筆者撮影)

お客様は24歳から50歳代までの女性がほとんどで、年齢層に偏りはありません。あえて言うならば、ファッション感度が高い層と言えると思います。

サービス開始から、登録会員数は拡大し続けています。お客様のご賛同をいただいているポイントは、「高いものを安くした」ことだと考えています。ブランドバッグは良いものですが、一方で高価であるが故に、これまでは使いたくても購入できない方々がいました。当社が、シェアリングサービスとして安価に提供することで、そのような方々がブランドバッグを楽しめるようになりました。

一方で、これまでの販売サービスとシェアリングサービスでは、利用者と事業者の関係が異なると考えています。販売サービスは「お客様が神様」ですが、シェアリングサービスは「友達感覚の信頼関係」が必要です。当社のブランドバッグも乱暴に扱うと傷が付いてしまいます。シェアリングサービスは、利用する側も、提供する側も、親友同士で貸し借りをするような信頼関係のベースが無いとうまくいきません。

この信頼関係をベースに、たくさんのお客様にご利用をいただき、お陰様で、事業としても単月黒字化を達成しました。

改めてサービス開始から今日までの取り組みをお話しいただけますか。

【写真2】ラクサス・テクノロジーズ株式会社 取締役 竹増浩司氏

米国の工具や洋服をシェアするサービスを知り、2006年ごろ、日本でも洋服のシェアリングサービスを立ち上げようと検討しました。しかし、洋服はサイズ、色、季節等の変数が多く、仮説を立てきれませんでした。

また、米国では、工具は1セット10万円くらいで販売していて、買うために100km運転しないといけないといったことがありますが、日本では、駅前のコンビニエンスストアや100円ショップで、工具1本から手に入れることができます。

そこで、安価なものはシェアになりにくい、コストが高いものこそシェアになるだろうと考えて、2014年にブランドバッグに切り替えました。

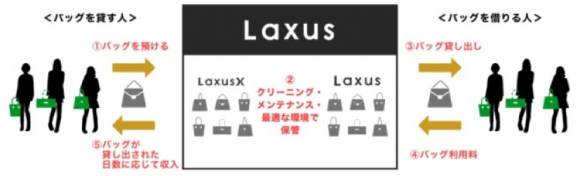

冒頭にお話しした「ラクサス」は、当社保有のバッグをお客様にシェアするB2Cモデルのサービスです。

事業検討当初、C2Cモデルも検討しましたが、「貸す人」と「借りる人」を同時に一斉に集めることは難しいと考え、まずは「ラクサス」で当社保有のバッグを借りるお客様を集めることに注力しました。

「ラクサス」のサービス開始から約2年が経った2017年1月に、お客様のバッグをお預かりして、別のお客様にシェアするC2B2Cモデルの「ラクサスX」を開始しました。

C2Cの間に、当社が入り、バッグの発送や補修を行うことで、C2Cモデルにありがちな不安感を払拭しています。例えば、「ラクサスX」でバッグをお預かりする際に、バッグの最大補償額を設定させていただいて、ご納得のうえで預けていただくことで、預ける方の不安感の払拭に努めています(図2)。

一方で、これまでの事業拡大において、ICTの活用は、とても重要でした。

【図2】ラクサス「ラクサスX」のビジネス

(出典:ラクサス・テクノロジーズ株式会社)

具体的なICTの活用方法について、可能な範囲で教えていただけますか。

ICTの活用1:AIの活用

日々、お客様からの声や行動をAIで分析して、次の提案や新しいサービスを検討しています。

お客様の声・行動結果に嘘はありませんから、それらをデータとして蓄積して、蓄積されたデータからお客様が気になることが何であるかを定量的に分析したうえで、予測して、仮説を立て、実行し、結果から仮説が正しいかを検証をすることを繰り返しています。

具体的には、お客様のアプリの閲覧・利用履歴や、利用後のバッグの状況、アンケート結果等から、お客様の傾向を分析して、バッグをレコメンドしています。

また、退会したお客様の傾向が分かりますので、今後退会しそうなお客様を予測し、その方に対して、キャンペーンや施策展開等を実施すること等に活用しています。

他には、お客様の言葉づかいを蓄積・解析して、トラブル率の高い方の傾向を把握し、当社のブランドバッグシェアリングサービスのコミュニティとその信頼を守るため、トラブル対策をしています。

ICTの活用2:スマホアプリ/GPS機能の活用

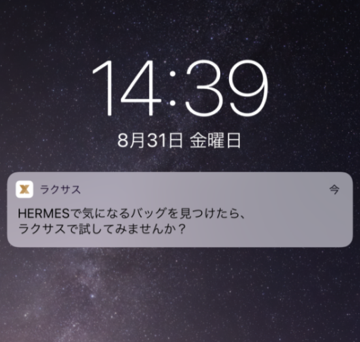

お客様は、スマートフォンに「ラクサス」専用のアプリケーションを入れます。スマートフォンのGPS機能と、全国のブランドショップの位置情報を組み合わせることで、お客様がブランドショップに近づいたとき、そのブランドのバッグは「ラクサス」で借りられる旨のメッセージをプッシュ配信しています。また、その日の夜、お客様が帰宅したころをみはからい、そのブランドのバッグに関する情報をプッシュ配信しています(図3)。

【図3】ブッシュ画面の例

(出典:ラクサス・テクノロジーズ株式会社)

ICTの活用3:RFIDタグと保管管理データの活用

ブランドバッグのシェアにあたっては、「返送・受領→クリーニング・補修→保管→貸出」のサイクルがありますが、当社は、一部の特別な修理以外のすべてを当社内で実施しています。(写真3、写真4)

【写真3】ブランドバッグのクリーニング・補修の様子

【写真4】ブランドバッグ保管の様子

バッグには、数センチの小さなRFIDタグを付け、バッグごとの個別IDを記憶させることで、受領の際の真偽確認に使うことはもとより、クリーニング・補修データ等、これらサイクルで発生する情報を、どのバッグがどの工程をいつ通過したかといった子細なものまで、当社データベースに蓄積しています。

これら蓄積したデータからは、バッグの利用期間・保管期間や稼働率、補修の多い場所等が把握できますから、次の稼働配置や、施策検討に活かしています。

また、バッグの保管にあたっては、RFIDタグとバーコードを利用したカウントアップの連番方式を使って棚に保管していまして、作業メンバーがバッグをピックアップする際に必要な歩数まで考慮した時間短縮・効率化等に取り組んでいます。

これらの保管管理の取り組みにより、57ブランド、30,000個を超えるブランドバッグを、事業開始から今日まで、1つも紛失することなく、シェアリングサービスが提供できています。

ただ、現状のAIにも限界はあります。欲しいバッグが無く、妥協して借りているものと、本当に欲しくて借りたものとの違いは分かりません。また、ラクサスには、ブランドバッグが30,000個以上あるので、お客様が借りたいと思うバッグはあるはずですが、すべてのバッグを検索・閲覧しつくすことはできませんから、ラクサスにあるとは知らないバッグは検索・閲覧することができず、借りることもできません。

そこで、お客様が知らないバッグを、たくさん見ていただき、次に借りたいバッグとしてお気に入りに入れていただくために、さらなる取り組みが必要です。

現状は、この課題を補完する方法として、お客様がブランドバッグを検討する際に、当社スタイリストが、チャットでサポートをするようにしています。

また、バッグの保管オペレーション全般に関しても、色々と検討の余地はあります。現在の棚での保管を発展させていくか、Amazon社のような倉庫とロボットを活用した方法へ転換するか、費用対効果の面からも検討を重ねていきます。

最後に今後の事業展望等について、お考えを教えてください。

まず、国内では、これまでB2C、C2B2Cの事業モデルを進めてきました。数年後にはC2Cの事業モデルが実現できるよう検討しています。

そのため、引き続き、「バッグは買うもの」というマインドセットを変えていくことで、未利用者を利用者にして、市場を広げていくことが必要だと考えています。そこで、Yahoo!ショッピングに「ラクサス」を入れたり、今後、デパートに出店したりすることも考えています。商品を買う場にシェアリングサービスを利用する場を入れることで、先に述べたマインドセットを変えていけるよう取り組んでいきます。

また、バッグを早く正確に届けるため、C2Cでのロジスティクスについても検討を重ねていきます。

並行して、お客様のさらなる利便性向上の観点からは株式会社セブン‐イレブン・ジャパンと提携し、セブン‐イレブンの店舗でバッグを返却できるようにしました。将来、ブランドバッグの受け取り・返却・利用料支払いをすべてセブン‐イレブンの店舗で完了できるようにしたいと考えています。

また、2018年3月に実施したエアークローゼット様とラクサスのコラボレーションのような、「シェアリングサービス」×「シェアリングサービス」の展開も検討していきます。

最後に、ここ広島から日本国内のみならず、海外への展開も進めます。ニューヨークなどの都市で、事前登録受付を開始しました。2018年度内には、海外でのシェアリングサービスを展開する予定です。

取材を終えて

シェアリングサービスが拡大している背景には、人口減少や大量生産・大量消費型の社会から持続可能な社会への移行が望まれていること等の社会的課題への対応と、「レビュー等活用の広がりによるインターネット上での利用者間の信頼構築」が進んだこと、「貸し手と借り手のマッチング」が簡便に実現できるようになったこと等の要因としてのICTの発展があると言われている。

ラクサス・テクノロジーズでは、ブランドバッグを安価に利用できるシェアリングサービスにより、ブランドバッグを利用したくても利用できなかった層を開拓し、自宅に眠っていた遊休資産としてのブランドバッグをシェアリングすることにより、これを収入獲得可能な資産に変えている。

そして、それを実現する仕組み、つまり「ブランドバッグを確実にかつ、効率的に保管すること」、「潜在ニーズを掘り起こしながら、貸し手と借り手のマッチングを促すこと」、「顧客の実績データを用いた予測分析等から次の仮説立案や施策検討を行うこと」等において、RFID、顧客データ蓄積、AI、GPS機能等のICTを活用していることが明らかとなった。

また、同社が今後、さらなるICTの活用によりお客様に、より適切なバッグをレコメンドしていくことや、他のシェアリングサービスを組み合わせて提供していく可能性についても窺い知ることができた。

今後、さらなるICTの発展と共に、シェアリングエコノミーサービスは、既存サービスとケースバイケースで使い分けられながら着実に成長し、社会的課題の解決手段のひとつとして、更なる大きなトレンドとなっていくことだろう。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

小山 猛行(転出済み)の記事

関連記事

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

-

アバターと立法〜サイバネティック・アバターの法律問題季刊連載第二期第3回

- WTR No441(2026年1月号)

- メタバース

- 仮想空間

-

スマホ特定ソフトウェア競争促進法の意義と課題(5)

- WTR No440(2025年12月号)

- スマートフォン

- 日本

- 規制