クレイトン・クリステンセン教授の遺訓 ~破壊的イノベーション再考

2020年1月25日。日曜の朝一番に飛び込んできたニュースはクレイトン・クリステンセン教授の訃報だった。教授の破壊的イノベーションの概念は、経営学者のみならず実務家にも深く刺さるものであった。それ以上に、『イノベーション・オブ・ライフ――ハーバード・ビジネススクールを巣立つ君たちへ』[1]を読んで感動した人の数は、理論を理解する人の数を遥かに超えたに違いない。いくつもの追悼記事が、人生とイノベーションを重ねあわせるようにして生き、学問と人柄の両面で広く敬愛された経営学者の逝去を惜しんだ。

教授は過去、命に関わる大病を何度も乗り越えてきた。2016年の夏に、「病気の後遺症で単語がすぐに出てこない」と言いながら、学会[2]のパネルディスカッションに遠隔から参加されていたときのことを思い出す。巨大なスクリーンに映し出される教授の弁は明瞭で、奇跡の人に会う思いがした。自分のような浅学菲才の者が語るのはおこがましいことだとは思うが、そのときに印象に残ったことを中心に書き記したい。

破壊的イノベーション(disruptive innovation)という、それ自体がイノベーティブな概念が世界に広まったことを喜ぶ一方で、教授はその過程で多くの誤解を生んでいることをひどく気にし、悲しんでさえいるようだった。破壊的イノベーションとは、技術の進歩と市場のニーズの相互作用を説明する理論である。しかし、disruptiveという言葉が強い響きを持っているために誤用されることが多い、とディスカッションの冒頭で教授は言った。

1.破壊的イノベーション

敬愛する教授を悲しませないために今一度、基本を復習しよう。

イノベーションをどう分類するかにはいろいろな考え方があるが、教授によれば、イノベーションには異なるプロセスをたどる二2種類がある。ひとつ目が「持続的イノベーション」、ふたつ目が「破壊的イノベーション」である。

持続的イノベーションには、既存技術の持続的な性能向上が伴う[3]。今日注目を浴びている「両利きの経営[4]」の概念に対照すれば「深化(exploitation)」に相当し、我々日本人には比較的馴染みやすいとも言われている。

ふたつ目の「破壊的イノベーション」。これがある意味でトリッキーなのだが、破壊的イノベーションとは、

- 「性能は低いが相対的に価格も安い、破壊的技術によるイノベーション」であり、

- 「主流市場以外の市場で受け入れられるイノベーション」であり、

- 「持続的イノベーションから見ると、秩序を乱す(disrupt)ようなイノベーション」

- であることを指す。「破壊的イノベーション」はさらに、「ローエンド型破壊」と「新市場型破壊」の2つに分けられるという。この2つは市場に異なる帰結をもたらす。

「ローエンド型破壊」とは、主流市場において、当該の企業にとって非常に収益性が低かったローエンドな技術が、やがて、ニーズを過度に満たされた顧客で構成されている市場を結果的に代替することであり、「新市場型破壊」とは、新しい価値や価値のネットワークが、既存の市場とは別に、無消費状態(消費のない状態)だったところに、新たな消費を生み出すことである。

つまり、元々はそれほどハイスペックでなくてもよいという、主流市場とは別の需要に対応する安っぽい技術が、既存技術を用いたハイスペック製品を凌駕してしまうこと[5]や、顕在市場とは無関係に需要を喚起すること[6]が、結果的に既存市場の一部または全部を代替する。この2種類の現象を指して、教授は「disruptiveだ」と言うのである。それゆえに教授は、「“新技術には(半ば常に)既存の業界を葬り去ってしまう力がある。だから市場に旋風を起こすには、より画期的な新技術が必要なのだ”という解釈は理論の誤用である」と言うのである。イノベーションのプロセスはdisrupt[7]であってdestroy[8]ではない、というところがワーディングの味噌だ。

ややこしいのは概念の中で、持続的イノベーションが「破壊的技術の持続的イノベーション」という形で一部包摂されているところにある。

俗っぽく言えば、イノベーションのジレンマ[9]とは、「既存技術でうまくいっている企業は、化けるかどうかもわからない“安っぽい技術”に投資をする気にはなかなかなれない。そうこうしているうちに、その“かつての安っぽい技術”にしてやられて大後悔」という話だ。しかしそれは、ある企業のマネジメントが経営能力的に無能だということを直接的には意味しない。それは、合理的に判断したはずのマネジメントが、有限な経営資源をどこにつぎ込むべきかの判断を結果として誤るという話だ。例えば勉強熱心な経営陣が、ビジネススクールやマネジメント研修でイの一番に教え込まれるアンゾフマトリックス[10]をいくら知っていたところで、マトリクスは「今、自社がどこに最もつぎ込むべきか」というhere and nowの答えを教えてくれない。イノベーションのジレンマは誰を批判するのでもなく、「たとえ最高の経営陣が、すべてのことを正しく処理し、最高のアドバイスに従ったとしても、いったんは企業を市場のトップへ押し上げながら、やがて崖から転落しうる」[11]と、警鐘を鳴らしているに過ぎない。

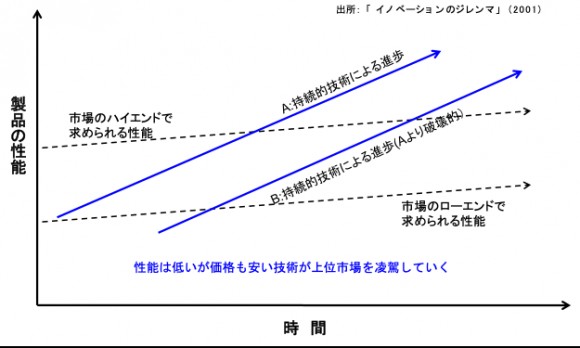

教授が新技術礼賛をしているのでもなければ、プロダクトオリエンテッドな理論家でもない証拠はいくつもあるが、最大の証拠は、この理論では技術進歩が介在しないタイプのイノベーションを説明しにくいことに、教授が終生自覚的であったことである。殊に有名になったローエンド型破壊の図(図1)は、縦軸に製品の性能をとり、横軸には経過する時間をとる。世の中には航空業界におけるLCCのように、要素技術の向上が主導するのとは異なるタイプのイノベーションが存在するが、この図ではそのようなタイプのイノベーションを説明しづらい。性能尺度では測りづらい、それでいて世の中が喜んで受け入れるイノベーションをどう説明するかを考え抜いた末の著作が、「顧客の”Job to Be done(片付けるべきジョブ)”を解決せよ」という『ジョブ理論』[12](2016)だ。

【図1】ローエンド型破壊

(出典:「イノベーションのジレンマ」2001)

2.完全オンライン制大学の事例

ジョブ理論そのものの話をする前に、先のパネルディスカッションにおいて、サザンニューハンプシャー大学(SNHU)の事例が出たときの話をしたい。

教授によればSNHUは、米国北東部のニューハンプシャー州にある、それほどぱっとしない私立大学であった。同大学がオンライン教育による学位授与プログラムを成功させたことや、有名大学が無償で講義コンテンツをインターネットに公開し始めていることを引用しつつ、教授は「大学はイノベーターの強烈な挑戦を受けることになる」「伝統的なオンサイト講義しかしない大学は駆逐される可能性がある」と言った。会場の参加者の大半は大学教員ほか、少なからず何らかの形で高等教育に関わっている人々である。しかもおそらくは、伝統的に優秀だと評価されるタイプの。

教授の発言に対する会場の反応は非常に冷ややかで、筆者には、皆が口に出しては言わないが、「いくらクレイ(Clayton Christensenの愛称)の言うことでも、それは極論だろう」という空気が、その場を支配したような気がした。空気を読むのにも英語力がいるかどうかはよくわからないが、教授の発言が諸手をあげて支持されたわけでないことだけは確かなようだった。

実は日本にも10年以上前から完全オンライン制のインターネット大学があり、筆者もその中の一つで講義を持っていた[13]。すべての講義やゼミナールはインターネット越しに行われ、教員と学生が直接顔を合わせることは、まずない。インターネット環境さえあれば、学生も教員も日本国内にいる必要すらない。履修登録、講義の受講、テスト、ゼミナール、レポート提出、成績評価まで、すべてクラウド型の学習管理システム(LMS:Learning Management System)で行われ、学生はPCでもスマホでも、オンデマンドで好きなときに講義を受けることができる。しかも、同校はまぎれもなく学校教育法で定められるところの一条校であり、基本4年間の在学で所定の単位を取得すれば学士号が授与される。

そんなことを知る筆者でさえ、会場ではさすがのクリステンセン教授も少々言い過ぎたかと思ったものだ。もちろん悪いところばかりではないが、非同期分散型のe-ラーニングは学生の表情や反応がその場では見えないため、とっさの判断で補足指導をすることはできない。また、システムの調子が悪いと教員の努力ではどうにもならない、大型設備や特殊装置を学生の手元に要する科目は開講できないなど、オンサイトの大学とは異なるやりにくい面がないとは言えないからだ。システムのユーザーにありがちな正直な感想として、UIにうんざりすることもある。

しかし、どこまで高度で先端的な教育や研究に挑戦できるのかは未知数だと言わざるを得ない面はあるにしても、知識付与型の講義や一定の演習は何の問題もなくできるし、脚注にも示すとおり、オンサイトの講義にない良さはいくつも列挙できる(本来、こちらの方を大きく書くべきだ!)[14]。そのときもそう思いつつ、会場の大多数のように鼻で笑うことはないにしても、しかし小心な筆者には立ち上がり世界中から集まってきた学者たちを向こうにして、「クレイの言うとおりだ!」と教授の発言をサポートするほどの自信はなかった。

俗に、「競合が現れたとき、初めてそのクラスターは業界(市場)になる」と言う。日本ではその後、2018年にさらに新規に完全オンライン制の大学(東京通信大学)が開学された。それまでゆるゆると増加を続けていた前述の既存校は、これを境に学生を奪われるどころか入学者数は前年度比1.6倍超、その後も応募者数が増加し続けている[15]。

特筆すべきは数の問題だけではなく、高校から直接進学してくる学生や、卒業要件ではなくても自主的に研究論文を書いて卒業したいと果敢にチャレンジする学生や、大学院への進学を志す学生が増加していることである。完全オンライン制のインターネット大学は、もはや片手間に学位を欲しがる人のためのニッチではない。講義システムは、2017年から学外向けのクラウドサービスとして他大学にも商用提供されている[16]。大学経営も安定し、悪評紛々であった講義用プラットフォームは2019年に全面更改された。多聞に漏れず、システム部門は相変わらずわがままなユーザーから槍玉にあげられっぱなしの毎日ではあるが、ユーザーのブーイングに応えながら、各段に改善された機能はいくつもある。

3.「ジョブ理論」とは何か

クリステンセン教授本人が言うとおり、破壊的イノベーション論は、どんな行動をとれば企業が成功できるかの因果関係を示すものでもなければ、何をして、何をしなければうまくいくかを教えてくれるものでもない。ただ、どんな企業でも判断を誤り失速しうることと、技術がすべての課題を解決するわけではないことを織り込んだうえで、どうすれば企業のイノベーション行動が博打にならないで済むのか。これがおそらくは教授の究極のリサーチクエスチョンであり、行きついた先が「顧客の片付けるべきジョブを解決せよ」というジョブ理論である。

「顧客は単にミルクシェイクというプロダクトを買うのではなく、ミルクシェイクを雇用して、彼らの生活に発生した具体的なジョブを片付けているのだ」、「同じミルクシェイクでも、顧客ごとに抱えるJob to Be doneは異なりうる」という逸話はわかりやすく、有名にもなった。著書の中では顧客のジョブとは何であるかも丁寧に論じられ、そういった、顧客が抱えるJob to Be doneの解決に役立つものを具体的に見極めることが、イノベーションを運任せの博打にしないのだ、というのがジョブ理論の要諦である。

しかしである。巨木であれば後進は全体重をかけてチャレンジしたくなるのが健康的な研究者の常で、いささか批判めいて聞こえるだろうが、ジョブ理論は着想は素晴らしいが完成度は未だ高いようには思われない。なぜなら、ジョブの質量をどうとらえればいいかがわからないからだ。つまり「ジョブ」は、一般化が可能な変数に還元することが難しい。また、「そのイノベーションが顧客の困りごとを解決するかどうかに着目せよ」という主張は、T.レビットのドリルの穴のアナロジーと何が異なるのか、という素朴な疑問もわく。定量研究の限界をよくわかったうえで、ジョブという顧客の内面にあるコンテクストに目を向ける着想は、いかにもオックスフォード出身者らしいし、ありふれたデータ分析がしたり顔で繕う数字の擬態に強烈な一発をかませたい、という教授の気概を、実のところ筆者は非常に痛快に思っている。それゆえに機会を得て、小僧のように生意気に突っかかってもみたいと思った。しかるに、概念をフレームワークにまで落とし込みきれていない状態での教授の訃報とは、惜しんでも惜しみきれない。だが、あとは自分で考えろということなのだろう。

事例に戻ろう。

SNHUの学位授与プログラムにせよ日本のインターネット大学にせよ、初期のオンライン大学は、大学業界の主流にある伝統的で格式のある大学から見れば、おそらく、「授業料は安いが、提供できる科目数(コンテンツ)や受講環境(システム)はそれほどゴージャスでも完璧でもない」ローエンドな存在であった。そこで解決されるJob to Be doneは、かつて何らかの理由で進学や卒業をあきらめざるを得なかった人や、通学時間を確保することが困難な社会人、地方や国外から通学のために居を移すことが困難な人たちのものであった。だが徐々に大学の運営が洗練され、受講環境(LMS)が改善され、コンテンツが充実するにつれ、解決できるJob to Be doneが変化していった。日進月歩のICTに関する科目、キャリアデザインやリカレントなど、今日的に関心を集めている教育プログラムや、学生サポートの体制およびノウハウなどが充実するにつれて、インターネット大学は「再チャレンジの場から今風の成長の場」へと変化しつつある。クリステンセン教授なら、それは大学が解決できる学生のJob to Be doneが変化するということだ、と説明するであろう。そして今般のCOVID-19禍である。

米国ではハーバード大学やマサチューセッツ工科大学、UCバークレー校などの名だたる大学がすべての授業をオンラインに移行させ、当面はキャンパス内に大勢の学生が集まらないようにするという方針を決定した。誰もこの度のパンデミックを喜びはしないが、オンライン大学は新たなJob to Be doneに対する一つの解を提示したように思う。

何度も繰り返すが、破壊的イノベーションは「既存のやり方の全部または部分代替」であって、destroyという意味での「破壊」ではない。伝統的な主流市場にいるプレーヤーも、生き残るためには共進化すればいいだけのことであって[17]、それをあえて教授は「大学はイノベーターの強烈な挑戦を受けることになる」、「伝統的なオンサイト講義しかしない大学は駆逐される可能性がある」という刺激的な表現で言ったに過ぎない。教授は今日のパンデミックを予見していたわけではないだろうが、例えばかつて人々がインターネットリテラシーを高めたことがネットショッピングを急速に普及させたように、技術そのものではなく、ある物ごとがきっかけとなってイノベーションが急速に普及することがある。それを見越しての3年前の教授の発言であったとすれば、何という先見性だろうかと思う。

いささか教条的になるが、イノベーションを志すなら人々のささやかな願いに敏感でなければいけない、目の前の物ごとを軽んじてはいけない、技術を持つ者は、それが人々の願いとどう結びつくのかを設計できなければいけないというのが、教授が遺したメッセージではないか。そのことは、技術が必ずしもイノベーションを先導するとは限らない、解決を必要とする人の手元に届いて初めて技術はイノベーションをリアライズするのだ、最初から「スゴイ技術」や「すごいプロダクト」である必要もないのだということを意味している。もっと意訳して、日々の人々が立ち向かうJob to Be doneや、それを何とかしたいと思う人のチャレンジを鼻で笑うな、たった一つでもいいからお前が何とかしてみろということだとすれば、先に指摘した理論的課題の解決に加え、研究者としても人としても、大変な宿題をもらってしまったものだと思う。しかし、人に尽くす気持ちを理論と実践の両面から強く矛盾なく持ち続けたクリステンセン教授らしい、これほど筋の通った遺訓はないとも思うのである。

[1] 原題はHow Will You Measure Your Life?

[2] Academy of Management 2016 Annual Meeting

[3] 持続的イノベーションとは、①「技術の性能向上を伴うイノベーション」であり、②「より高機能であることを求める市場(上位市場)に受け入れられることを目指すイノベーション」であり、③「ある技術を長期間生き残らせる(sustain)ためのイノベーション」のことである。

[4] 「両利きの経営」の概念では、漸進的なイノベーションと非連続なイノベーションを遂行するための相反的な構造やプロセスおよび能力を、「深化」と「探索」という構成概念で説明する。タッシュマン M.L. &オライリー三世の研究が有名。

[5] ローエンド型破壊

[6] 新市場型破壊

[7] to make it difficult for something to continue in the normal way (Oxford Dictionary)

[8] to damage something so badly that it no longer exists, works, etc. (Oxford Dictionary)

[9] 原題は”The Innovator’s dilemma”。つまり「イノベーションを起こすべき組織(人)が投資に対するジレンマを抱える」のであって、イノベーションそのものが相反的なジレンマを抱えているわけではない。邦訳は素直に『イノベーターのジレンマ』とすべきであった。

[10] 自社の事業領域を市場と製品の2軸で既存・新規のマトリクスに分け、成長の機会を4つに分類する。既存事業との関係性やシナジーの方向性、多角化の方針、成長戦略の指針として用いられる。企業戦略の父と呼ばれるイゴール・アンゾフによって提唱された。

[11] 『ジョブ理論』(p.29)

[12] 原題は”Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice”(2016)

[13] サイバー大学(設置会社: 株式会社サイバー大学)

[14] 何度でも講義を繰り返し視聴できる、講義内容が一定に保たれる、学生も指導する側も時間や場所に拘束されない、様々な履歴がデジタルで透明化される、アーカイブ化がしやすい、デジタルデータにより履修傾向など分析がしやすい、双方にIT環境があるためSkypeやzoomなどの外部機能を補助的に使えばオンサイトに近い形での指導も可能、当然ハンズオンセミナーを妨げるものでもなく、大学経営的には土地・建物・教室などの物理的コストが圧倒的に少なくて済むなど、利点は多い。

[15] https://www.cyber-u.ac.jp/about/number.html

[16] https://pro.cyber-u.ac.jp/release/3552/

[17] 最近では「鏡の国のアリス」の赤の女王のセリフに名を借りたレッドクイーン理論が、このあたりの競争力学を深掘りしつつある。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

宮元 万菜美(退職)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合