衛星ビジネスの発展と新たな通信利用の可能性

近年、人工衛星の打ち上げや運用などの事業に、民間企業の参入が相次いでおり、市場が拡大しているとともに、今までにはなかった新たなビジネスも生まれはじめている。いよいよ宇宙空間が民間ビジネスのフィールドとなり、活用が広がる時期が到来しつつあるのかもしれない。

本稿では、衛星ビジネスの成り立ちと現状を俯瞰しつつ、今後進展が期待される新たな試みについて概説する。

静止軌道衛星と低軌道衛星

人工衛星にはいくつかの分類があるが、そのひとつに衛星軌道の高度による分類がある。地球表面から高度約300~2,000kmの範囲は低軌道、高度約2,000~36,000kmの範囲は中軌道、高度約36,000km以上は高軌道と分類され、特に赤道上空の高度約36,000km付近は静止軌道と定義されている。

1960年代に米国が初めて静止軌道へ通信衛星を打ち上げたことが端緒となり、本格的な衛星利用が始まった。静止軌道衛星は、その名の通り地上からは常に同じ位置に見えるため、地上のアンテナ設備は常に同じ方位を向ければよく、またほとんどの国は1つの衛星で自国領土を含む広範囲のエリアをカバーできる。従来型の大型衛星は、1機数百億円以上の高価な機械であり、通信衛星・放送衛星・気象観測衛星などには1機で広域をカバーできる静止軌道衛星が多く採用された。

他方、地上の物体や現象の観測を目的とする地球観測衛星は地上からの距離が近いほうが有利であるため、従来低軌道での利用が行われてきた。ただし、低軌道衛星は90分程度で地球を1周するため、任意の時間と場所を捉えるには数十機の衛星を協調動作させる、衛星コンステレーションと呼ばれるシステムで運用しなければならない上に、ごく微量に存在する大気の影響から次第に衛星の高度が下がり運用寿命が短くなるなど、継続運用には莫大な費用が必要となるため、長らく軍事利用が中心の状況が続いていた。イリジウム社など数十機の低軌道衛星を打ち上げ衛星電話事業に乗り出した企業もあるが、ビジネス的に成功したとは言い難い状況にある。

超小型衛星による低軌道衛星の増加

そうした中で数年前から、多数の超小型衛星を低軌道に打ち上げてビジネスの開拓をするベンチャーが多数現れてきた。これらのベンチャーは超小型衛星に市販の部品を多く活用することで、1機あたり数千万~数億円程度の価格を実現するとともに、重量を数百㎏以下、大きさを数十センチ程度に抑え、大型衛星の隙間に搭載して一緒に打ち上げたり、一度に数十個を同時に打ち上げたりすることで、打ち上げコストを大幅に低下させ、従来より格段に低コストで衛星コンステレーションを構成することを可能とした。例えば、地球観測衛星のベンチャーである米国のPlanet社は常時100機以上の超小型衛星を運用し、数カ月毎に全世界の衛星画像を更新できるほどの撮影能力を有してビジネス展開を行っている。

衛星インターネットサービスの実用化

20世紀には静止軌道が主流であった衛星通信分野においても、近年、より高速・大容量通信が求められるようになり、超小型衛星の登場によって、低軌道での衛星インターネットサービスがいくつも構想されてきたが、徐々に実用に近づきつつある。その中でも現時点で最も有力なサービスは、米SpaceX社のスターリンクであろう。

SpaceX社は2019年から本格的にスターリンク衛星の打ち上げを開始しており、2020年10月末には将来の利用を希望する顧客向けに、スターリンクの月額費用や初期コストを通知した。その内容は、月額費用99ドルと、初期費用として、衛星に接続するためのターミナルやWi-Fiルーターなどが含まれている「スターリンク・キット」の購入に499ドルが必要になるというものだ。またこの価格での通信速度は50〜150 MB/sとのことである。

開始時のサービスエリアは米国北部とカナダのみだが、SpaceX社は将来的に全世界へサービスを広げる計画である。それでも現時点で既に800機以上の衛星が運用されていて、将来的には12,000機か、さらにそれ以上の衛星を打ち上げるとしており、総投資額は100億ドル近くに達するのではという試算もある(図1)。そうなると当然のことながら、地上の4G/5Gモバイル通信と競合することは容易に想像できる。地球上どこからでも通信が可能という大きなアドバンテージはあるが、イリジウム等の衛星携帯電話が、結果的に急速にエリア拡大した地上の携帯電話に勝てなかったとも言えることを考えると、スターリンク等の衛星インターネットサービスが、その進展とともに、地上のモバイル通信との間での、棲み分けや協調関係を築いていくのかどうかも、非常に興味深いところである。

図1 スターリンク計画のイメージ

(出典:Newsweek日本版「SpaceXの衛星ネットワーク『スターリンク』は、世界の情報格差を解消できるか?」https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/06/x-7.php)

低軌道衛星とIoTを結びつける新たな通信サービス

衛星インターネットサービスも大きな可能性を秘めているが、地上間の通信を中継するという観点では、既存サービスの代替の域を出ていないとも言える。それとは別に、衛星ならではのメリットを生かした、新たな通信サービスも開拓されようとしている。そのひとつが衛星とIoTを結びつける構想である。

宇宙ベンチャーの米Swarm Technologiesは、超小型衛星を使った通信サービスを目指しているが、その衛星ネットワークは低帯域幅、低消費電力の接続性を提供することを目的としている。Swarmの通信ボードはガム1枚ほどの大きさで、価格は119ドルであり、地球上のIoTデバイスとの接続を想定している。同社の目指すサービスは、1パケットあたり最大200バイトと極小なデータ容量ではあるが、地球上どこからでも1時間に1回上記のデータ通信ができる能力を、月額5ドルで提供するものである。

IoTのニーズの中には、位置情報や死活監視など単純な情報のみが定期的に伝わればよいというケースもあり、それがモバイル通信のエリア外に多くあれば、Swarmのようなビジネスは大きな可能性があると考えられる。また従来の中継型の通信ではなく、地上のIoTから発せられる信号を宇宙から観測するという、新しいビジネスモデルが誕生することも期待できる。

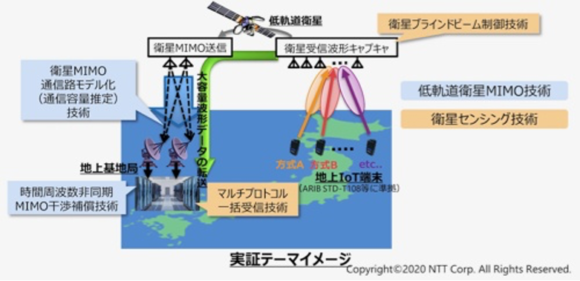

この衛星IoTとも言える取り組みは日本でも注目されており、2020年5月にNTTも「低軌道衛星-地上間の20Gbps超通信と超広域なIoTデータ収集」実現に向けた技術実証を、JAXAと協力しながら進めていくことを発表している(図2)。今後IoTデバイスの小型化と低価格化がさらに進んでいけば、今まで人間の活動範囲外であった、山間部や砂漠、海上などにおける、動植物や自然現象の状況を把握することも可能となり、それが新たなビジネスにつながることも期待できると思われる。

図2 NTTによる低軌道衛星MIMO技術実証のイメージ

(出典:NTTプレスリリース https://www.ntt.co.jp/news2020/2005/200529a.html)

そして、データセンターを宇宙へ

さらに未来的な発想として、地上のデータセンターの機能をもった衛星を打ち上げようという発想もある。データセンターではコンピューターの冷却と電力供給が大きな運用コストとなっているが、宇宙空間であれば温度は低い上に、太陽光発電による電力供給の面でも有利であり、かつ物理的なセキュリティも確保できるなど、データセンターに適した環境とも言える。

米国のLyteLoop社は、データセンターを低軌道上に設置するために、数十機の小型衛星の打ち上げを計画している。宇宙ベースのデータセンターは、地上ベースのデータセンターと比較して、構築に費用はかかるものの、運用コストは抑えられると想定されている。一旦宇宙に打ち上げてしまえば、その後の維持費は少なくて済むということで、10年間で建物の建設、起動、運用コストを含めた地上のデータセンターのコストを30%削減できる見込みとのことである。宇宙ベースのデータセンターが実現すれば、宇宙で撮影した画像をまずは近場にある宇宙データセンターに転送、必要な時に宇宙から引き出していく、といったことが可能になるかもしれない。

またNTTも、同社が研究中の光電融合技術により、現在よりも数百倍高性能で低電力のプロセッサーが実現すれば、宇宙データセンターにおいて、より高度な計算処理を行うことができるということを、技術の応用例としてNTT R&Dフォーラム2020にて述べている。

この宇宙データセンターの構想も、これまでの中継機能とは違い、宇宙で計算処理した結果を地上に送信するという、全く新しい通信形態のビジネスモデルであると言える。古来、人間は天を仰いで神のお告げを求めてきたが、近い将来、神に代わって、天の上のデータセンターのAIが人間に助言を与えてくれる、そんなSFのような世界が実現する日が来るのかもしれない。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

松田 治の記事

関連記事

-

サイバネティック・アバター(CA)と選挙運動〜サイバネティック・アバターの法律問題季刊連載第二期第2回

- WTR No438(2025年10月号)

- メタバース

- 仮想空間

-

気候変動下における通信インフラ被害の影響と格差

- ICR Insight

- WTR No440(2025年12月号)

- インフラ

- 日本

- 海底ケーブル

- 災害・復興

-

インダストリー4.0が促すプライベート5Gの進展と産業分野への展開

- 5G

- WTR No440(2025年12月号)

-

新たなデータビジネスになるか:Cloudflareによる「Pay per Crawl」導入の影響

- AI・人工知能

- WTR No440(2025年12月号)

- 生成AI

- 米国

-

オーバーツーリズムの現状と対策 〜デジタル技術と地域資源を活用した持続可能な観光の実現へ

- ICTx観光

- WTR No439(2025年11月号)

- 日本