資源消費とCO2排出の削減を通じて持続可能性に貢献するシェアリングエコノミー

新型コロナウイルス感染症によって世界各国の社会・経済が大きな打撃を受けたことで、様々な側面での持続可能性が重要であることが再認識された。これは国連が提唱するSDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)の重要性の再認識につながるものであるが、そのような中で、既存の資産を有効活用するシェアリングエコノミーはSDGsに貢献することが期待されている。本稿では、SDGsの中の「12 つくる責任つかう責任」「13 気候変動に具体的な対策を」に貢献するシェアリングエコノミーの効果として、資源消費削減効果とCO2排出削減効果を取り上げる。大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした経済システムは持続可能でないという認識が広がり、これに代わるサーキュラーエコノミー(循環型経済)を求める声が強くなってきているため、資源消費削減とCO2排出削減は特に重要な課題である。

以下では、まず、どの程度の効果が期待できるのかの予測を具体的な数値で示した後、これらの効果を多くの企業のSDGs推進に活用できることを述べる。

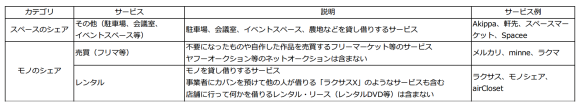

なお、ここで扱うのは、表1に示したシェアリングエコノミー内の「スペースのシェア」「モノのシェア」サービスである。

シェアサービスの資源消費削減効果予測

「スペースのシェア」「モノのシェア」の利用が増えると、既存の建築物や衣服等がシェアされて利用される分、新しく建築・生産する必要がなくなるため、資源消費量を削減することができる。

例えば、オフィスビルや商業施設を新たに建設する際には建材やエネルギー等の資源が消費されるが、既存の建築物をシェアして利用すれば、この分の建材やエネルギーは消費されずに済む。つまり、企業がオフィスビル等を自前で建設せずに、「スペースのシェア」(例:スペースマーケット)を通じて既存の建築物を利用するようになると、資源消費量は減少する。

同様に、消費者が衣服の新品を購入して使うのをやめて、「モノのシェア」(例:airCloset)を通じて既存の衣服をシェアして利用するようになると、衣服の生産に使用される資源の消費量が減少する。

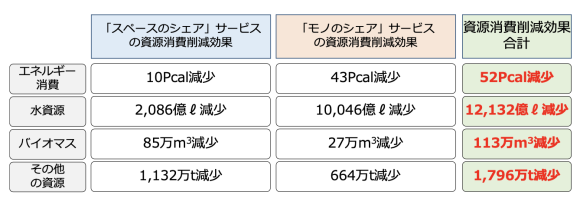

以上のような資源消費削減効果はシェアサービスの利用増加に伴って拡大していくので、日本のシェアリングエコノミー市場が大きく拡大すれば、かなりの効果が期待できる。そこで、シェアリングエコノミーの成長における課題(個人間の取引に対する不安、認知度の低さ等)がすべて解決すると想定した場合の市場規模予測[1]を前提として、2030年度の資源消費削減効果を推計した(図1)。

【図1】2030年度のシェアサービスの資源消費削減効果

(出典:情報通信総合研究所「2022年シェアリングエコノミー調査報告書・データ集、https://www.icr.co.jp/publicity/4361.html」)

「スペースのシェア」の列は、新規建築による1年間の資源消費量がシェアサービス利用増加(つまり既存の建築物の利用増加)によってどの程度削減されるのかを示している。同様に、「モノのシェア」の列は、消費者が利用する衣服や家電等の生産による資源消費量がどの程度削減されるのかを示している。

エネルギー消費削減効果の52Pcal[2]は日本全体の食料品製造業が年間に消費するエネルギーとほぼ同じ量であり、水資源消費削減効果の12,132億ℓは日本全体の商業の年間消費量に匹敵する。ある程度大きい規模の産業が年間に消費する資源と同程度ということで、シェアリングエコノミーの資源消費削減効果はかなり大きくなると期待できる。

シェアサービスのCO2排出削減効果予測

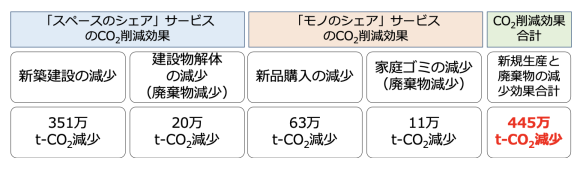

前述のように「スペースのシェア」「モノのシェア」の利用が増えると、エネルギー消費が減少するため、エネルギー消費に伴うCO2排出(石油や石炭の燃焼等によるCO2排出)量も減少する。さらに、既存の建築物をシェアして利用すると、建築物の解体で生じるゴミが減少するので、廃棄物処理によるCO2排出も減少する。同様に、衣服等をシェアして利用すると、消費者がゴミとして捨てる衣服等が減少するので、家庭ゴミの処理によるCO2排出も減少する。

これらの効果を推計した結果を図2に示した。図1と同様に、シェアリングエコノミーの成長における課題がすべて解決すると想定した場合の市場規模予測を前提として算出した値となっている。

【図2】2030年度のシェアサービスのCO2排出削減効果

(出典:情報通信総合研究所「2022年シェアリングエコノミー調査報告書・データ集」)

CO2排出削減効果合計445万t-CO2は、日本全体の宿泊業の年間排出量351万t-CO2、小売業の年間排出量330万t-CO2[3]を上回っている。今後シェアリングエコノミーが拡大することで、脱炭素に貢献する効果もかなり大きくなると期待できる。

シェアサービス利用金額あたりの資源消費削減効果・CO2排出削減効果

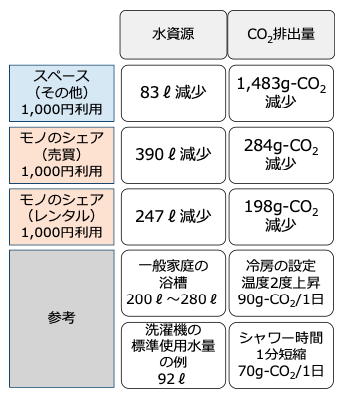

個人や企業がシェアサービスを利用すると、資源消費削減とCO2排出削減にどの程度貢献するのかを分かりやすく示すために、シェアサービス利用金額あたりの資源消費削減効果・CO2排出削減効果を計算[4]した(図3)。

【図3】シェアサービス利用料金額あたりの水資源消費およびCO2排出削減効果

(出典:情報通信総合研究所「2022年シェアリングエコノミー調査報告書・データ集」)

資源消費についてはイメージのしやすい水資源を取り上げた。「スペースのシェア」を1,000円分利用すると洗濯1回分程度の水資源消費削減に貢献し、「モノのシェア」を1,000円分利用するとお風呂1回分程度の水資源消費削減に貢献する。例えば、洋服のシェアサービス「airCloset」のレギュラープランは月額10,800円なので、1カ月使えばお風呂10回分くらいの水資源消費削減に貢献するといえる。

CO2排出については、冷房の設定温度を1日2度上昇させると90g-CO2の削減効果があるので、「スペースのシェア」を1,000円分利用すると16日分、「モノのシェア」サービスを1,000円分利用すると2~3日分の効果が得られる。パーティースペース等のシェアサービス「スペースマーケット」で飲み会用の部屋を2時間2,000円分使ったとすると、冷房の設定温度の1日2度上昇を1カ月続けた分くらいのCO2排出削減に貢献するといえる。

シェアサービスの資源消費削減効果・CO2排出削減効果の企業による活用可能性

企業にとってSDGsは重要な要素となっており、資金調達を行う際にSDGsに対する取組度合いを問われるのはもちろん、SDGsに反するような活動をしているとみられた企業が他企業から取引を停止されるというような事業リスクも考えられる。上記で示したようなシェアサービスの資源消費削減効果・CO2排出削減効果を活用することで、企業はSDGsに貢献することが可能である。

「スペースのシェア」については、例えばテレワークを行う際に必要な人数・時間分だけワークスペースをシェアして利用することが可能である。逆に、自社所有の建築物の中で使っていない部屋や駐車場をスペースのシェアサービスに登録して、他の企業や個人に使ってもらうことでも資源消費削減・CO2排出削減に貢献できる。

「モノのシェア」については、オフィス家具等を必要な分量・時間だけシェアして利用することが可能である。製造業の企業では、大量生産・販売というビジネスモデルからサブスクリプション型のシェアサービス提供という大規模なビジネスモデルの転換(製造・販売業からシェアサービス提供業への転身)による資源消費削減・CO2排出削減という方法も考えられる。

まとめ

以上では、「スペースのシェア」「モノのシェア」サービスの資源消費削減効果・CO2排出削減効果を具体的に示し、企業による活用可能性について述べた。企業のシェアサービス利用によるCO2排出削減効果の具体例については、「大手商社が全国200箇所にサテライトオフィスを設置」「大手アパレルメーカーが製造販売からシェアサービスにビジネスモデルを転換」の2つのシミュレーション結果が2022年シェアリングエコノミー調査報告書(https://www.icr.co.jp/publicity/ 4361.html)で確認可能である。興味のある方はぜひ購入されたい。

◇◆◇

本文中で参照している「2022年シェアリングエコノミー調査報告書・データ集」の詳細は以下ををご覧ください。

- 【販売中】2022年シェアリングエコノミー調査報告書・データ集

シェアリングエコノミーは 脱炭素社会化への貢献を 市場規模と共に拡大! - レポート購入は、販売サイト「ICR REPORTS」(BASE内)より

[1] https://www.icr.co.jp/publicity/4264.html

[2] ペタカロリー。P(ペタ)は1015、つまりギガの100万倍を示す。カロリーはエネルギーの単位。1kcalは水1Lを1気圧のもとで1℃上昇させるのに必要なエネルギー。

[3] 宿泊業と小売業のCO2排出量の出典は国立環境研究所「産業連関表による環境負荷原単位データブック(3EID)」の2015年データ。

[4] 前述の資源消費削減効果とCO2排出削減効果を市場規模で除した値。現在~将来まで一定と仮定している。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

山本 悠介の記事

関連記事

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

-

アバターと立法〜サイバネティック・アバターの法律問題季刊連載第二期第3回

- WTR No441(2026年1月号)

- メタバース

- 仮想空間

-

スマホ特定ソフトウェア競争促進法の意義と課題(5)

- WTR No440(2025年12月号)

- スマートフォン

- 日本

- 規制

ICT経済 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合