2022年12月に封切りされた映画『アバター2』(正式名称は『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』)はご覧になっただろうか。2009年に大ヒットした『アバター』の13年ぶりとなる続編だ。そのタイトル通り、主人公の何倍も大きい異世界の民族をかたどった「アバター」が特殊な装置を介して男性主人公と神経系でつながり、彼が考えた通りに走ったり、飛び回ったり、恋に落ちたりする。昨今発展目覚ましいVR(仮想現実)技術の行き着く先を予見しているかのような世界観が描かれている。

このように、人間が別の場所やサイバー空間などの別次元にいる「分身」を操るSFの映画や漫画はあまたある。分身との接続方法もさまざまだ。

かつてはSFの域を出なかったそうした演出が、テクノロジーの進歩により徐々に現実味を増している。技術の精度が高まるほどに没入感は高まる。とりわけ、視聴覚以外の五感、すなわち触覚、嗅覚、味覚をいかに再現できるかが、究極のVRに近づくカギとなる。

話題と課題が折り重なるメタバースの動向が注目される昨今。その成否を占う、ヒトの感覚器にまつわるVR技術の現在地を見ていく。

五感――視、聴、嗅、味、触の5つの感覚

簡単に五感について触れたい。

五感とは、目、耳、鼻、舌、皮膚の5つの感覚器(図1)を通じて外界の物事を感ずる視、聴、嗅、味、触の5つの感覚を指す。

【図1】ヒトの五つの感覚器

(出典:写真AC)

このうち視覚と聴覚は、ヘッドマウントディスプレイやヘッドホンといったウエアラブル端末の機能充実により、一昔前に比べて格段に没入感、臨場感が増した。高性能のデバイスを通じ、大自然の鮮やかな色彩やオーケストラの生演奏を、本物そっくりに楽しめるようになってきている。目と耳から入ってくるそうした情報のインプットを、コンテンツ提供者がたくみに組み合わせることで、ユーザーは家に居ながら海外旅行やライブ会場での音楽鑑賞、スポーツ観戦といった体験が手軽にできるようになった。

ただ、ヒトは実際に移動したり、人と話したりするときには、視聴覚に加え、触覚や嗅覚、味覚を駆使して情報や状況を理解している。例えば、近所のスーパーで果物を手に取り、その手触りや匂い、時に試食を通じて価値を見極め、買うかどうかを決めている。そのような経験は多くの人に共通するはずだ。

視聴覚から得られる情報は極めて重要だが、それだけでは決して十分でない。現代のテクノロジーは視聴覚以外のリアリティにどこまで近づいているだろうか。

触覚

VRゴーグルを通して目の前に現れる敵を倒すなど、VR機器はゲーム向けの用途で使われる場面が多い。その際、繰り出される技や攻撃を伝えるインターフェースは、両手で持つ専用のコントローラーが主流となっている(図2)。

【図2】VRゴーグル「Meta Quest」

(出典:Meta “Gaining Strength and Confidence Using VR,” October 21, 2022,

https://about.fb.com/news/2022/10/gaining-strength-and-confidence-using-vr/)

ボタンやトリガーの付いたコントローラーを握り、その手の位置をセンサーによって検知するのが一般的だ。握ったコントローラーが時にソード、時にテニスのラケット、時にボクシンググローブとなり、実際にそれらを操っている感覚に浸れる。そうした没入感がVRの醍醐味、人気の秘密だろう。

ただ、さらなる臨場感やリアルを求める声は日増しに高まっているようだ。そうしたニーズを背景に、メーカーや大学は研究・開発にしのぎを削る。

メタバースに力を入れる筆頭のFacebook、改めMetaは、グローブ型のデバイスの開発に力を注いでいる。手袋のように手にはめ、組み込まれたセンサーが指の動きを感知する。VR上でボールを持ったり、ドミノ倒しをしたり、ユーザー同士で指相撲ができたりする(図3)。

【図3】Metaが開発中のグローブ型デバイス

(出典:Meta“Inside Reality Labs Research: Bringing Touch to the Virtual World,”November 16, 2021,

https://about.fb.com/news/2021/11/reality-labs-haptic-gloves-research/)

突いたり掴んだりするには手先の感覚が重要だが、触覚があるのは何も手先だけではない。露出している皮膚の至る所に人間の触覚は張り巡らされている。首や背中など接触の感覚を疑似的に味わうための研究・開発のフロンティア、余地は依然大きい。

例えば、東京大学と法政大学の合同研究チームは“ThermoCaress: A Wearable Haptic Device with Illusory Moving Thermal Stimulation”を開発した。肘から手首までの前腕にはめて使う「スリーブ型」で、内蔵した空気で膨らむパウチなどにより、前腕が撫でられていると感じる。

空気圧によって皮膚の触覚を刺激するとともに、温水により温熱の刺激を与える。触覚刺激のみが滑らかに移動することにより、温熱刺激も移動していると錯覚し、撫でられている感覚を再現する。

こうした手や腕に装着するデバイスとは別に、電気的に力や振動を与えることによりモノに触れている感覚をフィードバックする「ハプティクス」と呼ばれる触覚技術の研究や実用化も進む。

特に、空中でモノを触っているかのような錯覚を皮膚に与える「空中ハプティクス」の技術はVR/AR(拡張現実)の分野で活用の拡大が見込まれる。複数の超音波を空中の特定箇所に集中させ、人間の皮膚でも感じられる強さにする。その周波数や方向の組み合わせにより、空中でありながら「ボタンを押している感覚」、「引っ張られている感覚」など多様な触覚を再現することが可能だ。

東京大学柏キャンパスにある篠田・牧野研究室が有名なほか、英国Ultraleap社は「何もない空中で“触れる”感覚をつくり出すバーチャル触感」とうたう製品で支持を集めている(図4)。

【図4】Ultraleap「空中ハプティクス技術」のデモ展示(2022年10月)

(出典:千葉市幕張メッセ「CEATEC 2022」にて筆者撮影)

嗅覚

続いて紹介する嗅覚のVR関連技術は、触覚に比べると、再現するためのハードルが高い。特定の香りを合成・生成する技術の複雑さに加え、香りを鼻の嗅覚で感知できるところまで放散させる難しさがあるためだ。

ただ、香り・匂いが再現できるとなれば、没入感や臨場感が大幅に増す。装着したVRゴーグルを介し、小川のせせらぎが聞こえてくるような山奥で感じる自然の香り、はたまた海を渡った先の異境で感じる何とも言えないエキゾチックな匂い――。そうした嗅覚情報の再現術はどこまで可能だろうか。

実は、カートリッジからアロマなどの香料を放つ、VRゴーグルなどとのデバイス連動型製品は現在既に流通している。

課題は、不特定、あるいは単一的でない香り・匂いの生成だ。

電気通信大学の坂本・松倉研究室は「AIによる感性価値創造」を掲げ、触覚や視覚、味覚などを通して知覚した感覚をオノマトペ(擬音語や擬態語)で表現してもらうといったユニークな研究を進める。そのうちの一つ「嗅覚インタフェース技術の高度化」の研究では、生放送番組にリアルタイムで匂いを付加することに挑戦する。映像から匂いのもととなる物体を自動検出し、提示すべき匂い情報を自動で付加するのが目標だ。30種類程度の原料から多様な匂いを生成する技術を開発することや、クロスモーダル(感覚間相互作用)効果を利用して嗅覚情報の再現可能範囲を拡大することを試みる。

また東京工業大学の中本高道教授が手掛ける「嗅覚ディスプレイ」は、数十種類の香りのもと「要素臭」を混ぜ合わせて調合することで、さまざまな匂いを瞬時に発生させる装置だ。これまで料理体験ができるゲームやアニメなど、幅広い目的で応用されてきた。

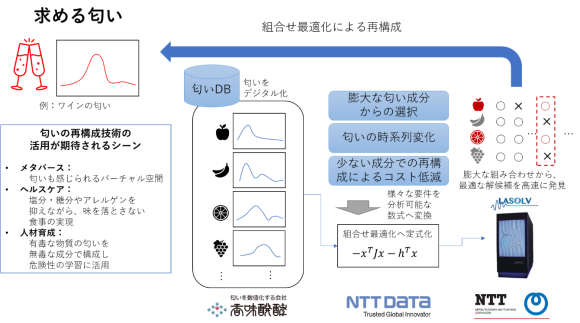

NTTグループも「匂い」ビジネスに商機を見いだしている。NTTとNTTデータは2022年11月、匂いの情報のデータ処理を得意とする香味醗酵(大阪市)との協業を発表。香味醗酵が有する数千種類の匂い成分から最適な組み合わせを計算し、わずかな成分でさまざまな匂い・香りを瞬時に再構成する実機検証を始めた。NTTが開発を進めてきた光イジングマシン「LASOLV」と、NTTデータのデータ分析技術を活用することで、再構成にかかる作業を短縮化する。3社は今後、香料開発の効率化・高度化、映像産業やメタバースへの匂い情報の実装を目指していく(図5)。

【図5】匂い分子の組合わせ最適化イメージ

(出典:日本電信電話株式会社・株式会社NTTデータ・株式会社香味醗酵 「少数の匂い成分から膨大な匂い・香りを作り出す組合せ最適化に関する実験開始」(2022年11月2日) https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/11/02/221102a.html)

味覚

VR・メタバースの文脈において、嗅覚と並んで再現が難しいとされるのが味覚だ。食べ物を口に入れ、咀嚼して味わい、その食感を楽しむ――。その疑似体験・再現が容易でないことは想像に難くないだろう。

しかし少なくない研究者たちがこの難題に果敢に挑み続けている。

明治大学の宮下芳明教授は、味の再現性に重点を置いた研究に取り組み、任意の味を表現できる「味ディスプレイ」を開発、広く訴求している。

「味ディスプレイ」はまず、甘味、酸味、塩味、苦味、うま味の「基本五味」を感じさせる電解質を溶かして固めた5つのゲルを舌に触れさせる。そのうえでゲルに電気をかけ、ゲル内部にあるイオンを電界で移動させ、それぞれのイオンが舌に触れる量を制御する仕組みだ。舌が感じる基本五味の割合を自在に調整できるという(図6)。

【図6】味ディスプレイの5つのゲル

(出典:明治大学宮下研究室YouTube

「[CHI2020] Norimaki Synthesizer: Taste Display Using Ion Electrophoresis in Five Gels」より抜粋, https://youtu.be/7HIm4LoAZxU)

このほか、東京大学の青山一真特任講師と中村裕美特任准教授、雨宮智浩准教授らは、耳と顎の付近に電極を配し、皮膚を通じて複数の唾液腺への電気刺激により唾液分泌量を1.5倍に増やすことに成功した。同氏らは論文で「唾液の分泌は自立神経系の支配を受け、体調や快・不快などの情動と深く結びついている。この情動はVRを含めた様々な体験を変容させうる要素であるといえる」(出典:『日本バーチャルリアリティ学会論文誌』Vol.27, No.2, 2022より引用)としている。

一方、味ではなく、食感に着目した取り組みもある。

先進的なパナソニックのデザインスタジオ「FUTURE LIFE FACTORY」のメンバー、小川慧氏が開発を進めるのは、食べ物の嚙み応えをリアルに体験できる食感VRだ。咀嚼の際の顎の動きに応じた「パリパリ」「カリカリ」といった食感の効果音と振動により、唐揚げを食べているかのような体験を提供する(図7)。

◇◆◇

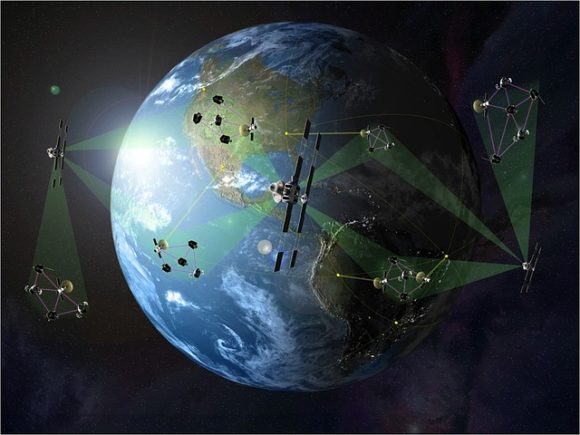

映画『アバター』シリーズは早くも、2024年に『アバター3』、2026年に『アバター4』の公開スケジュールが決まっている。そうした間にもVR・メタバースの関連技術は、日進月歩で向上していくと見込まれる。

2022年11月末には、イーロン・マスク氏が脳内に埋め込んだチップでデバイスを操作する臨床実験を6カ月以内に始めるとの方針を打ち出し、話題を呼んだ。脳インターフェースでは出力だけでなく入力の研究も進んでおり、脳へのアクセスにより五感に疑似的感覚を与える技術が実用化する日も遠い未来のことではないかもしれない。

「『アバター』のこの技術は、何年後に実現しているだろう」。そう思いを馳せながら映画館へ行けば、一層味わい深く鑑賞できるのではないか。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

南 龍太の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合