進む屋内位置情報サービスの活用

多くの人がスマートフォンを所持するようになり、位置情報を活用したサービスの利用が当たり前になってきている。例えば、地図アプリやカーナビゲーション、タクシー配車アプリ、ポケモンGOのような位置情報を活用したゲーム、家族や友人との位置情報共有アプリなどGPSを利用したサービスは広く利用されている。ただ、屋内ではGPSの電波が届きにくい[1]ことから、これらのサービスの多くは屋外での利用が中心となっており、現状では屋内における位置情報を利用したサービスはそれほど普及しているとは言えない。

屋内では、GPSに代わる測位手法として、BLE(Bluetooth Low Energy)ビーコン、Wi-Fi、ZigBee、UWB(Ultra Wide Band)等の電波情報を用いた測位が行われている。ただ、十分な精度を出すためには屋内施設に専用機器等を万遍なく設置する必要があるため、コストが大きくなるという課題がある。そこで、可視光や地磁気、音波等と組み合わせることで精度向上と低コスト化を実現するための研究が進められている。また、測位場所や用途、予算、既設のインフラ状況などに応じて、様々な測位手法、システムが選択されており、こうした状況がインフラ整備コストの高止まりと普及の足かせにつながっていると考えられる。

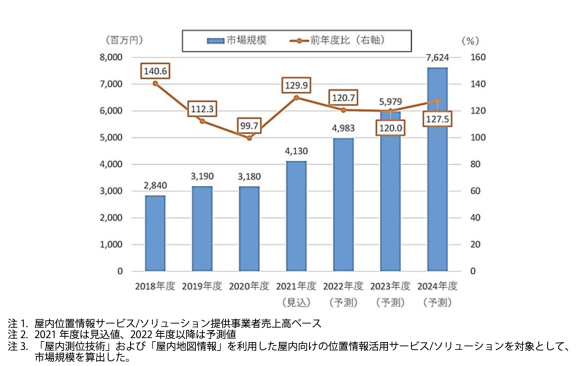

屋内においても屋外同様に高精度な位置情報を気軽に利用できるようになることで、目的地に向かうためのナビゲーションやオフィスにおける行動の把握、ロボットによる自動運搬など多様なサービスが普及することが期待される。矢野経済研究所によると、屋内位置情報ソリューションの市場規模は、フリーアドレスの普及など働き方の見直しによるオフィス需要が牽引し、2024年度には約76億円まで拡大すると予測されている(図1)。

我が国では少子高齢化が進展しており、人手不足の深刻化によってICTを活用した業務の自動化・効率化が急務となっている。ホワイトカラーを中心に従業員の多くは屋内で勤務しており、屋内位置情報を活用した業務改善は生産性の向上に寄与するものと期待できる。また、空港や鉄道駅、大型ショッピング施設など施設利用者の利便性向上も期待できる。

本稿では屋内位置情報サービスの現状を概観し、今後の動向を展望する。

屋内位置情報サービス

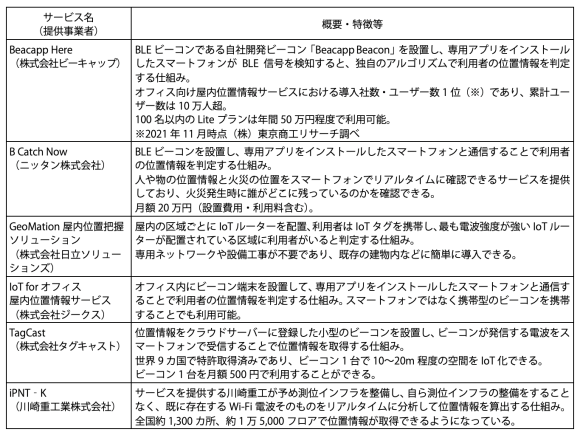

現時点では既に、屋内位置情報に特化した様々なサービスが提供されている。BLEビーコンとスマートフォンアプリを活用するものが多く、利用者数やビーコン数によって費用は変動するが、年間100万円程度で利用できるサービスが多く利用されている(表1)。

オフィスでの利用事例

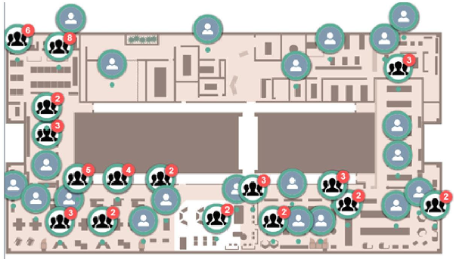

オフィスでは従業員の所在を見える化する用途での屋内位置情報サービスの利用が進んでいる。コクヨ株式会社では、ニューノーマルな働き方をするためにオフィスをリニューアルし、社員の所在や感染防止などに位置情報を活用している。具体的にはテレワークに伴う出社する社員の分散化を踏まえ、フリーアドレス対策としての居場所の見える化、出社状況の管理ツールとして利用している。位置情報を活用する背景には、フリーアドレス制による社員同士のコミュニケーション不足や固定席化への懸念が挙げられる。また、新型コロナの感染症対策として密になっている場所を表示することで、居場所の分散を促すといった使い方も行っている(図2)。

【図2】BeacappHereの画面

(出典:コクヨHP https://www.kokuyo- marketing.co.jp/column/cat/post-98/)

オフィスでの利用については、単に居場所や密状態を把握するだけでなく、会議室やオープンスペースの利用状況も可視化することができる。そういった情報は蓄積することによりオフィスレイアウトや人員配置の見直しに活用することもできるようになる。

ナビゲーションでの利用事例

東京駅ご案内サービス「東京ステーションナビ」アプリでは、店舗検索やロッカーの空き状況確認に加え、東京駅構内での移動をサポートするため、目的地までのルート検索サービスを提供している(図3)。東京駅は地下5階から地上3階まであり、駅構内の改良工事や店舗の入れ替わりもあるため、毎日利用している人でも普段と違う場所に行く際は迷うことが多い。

【図3】東京ステーションナビの画面

(出典:GRANSTA(グランスタ)HP https://www.gransta.jp/news/info/stanavi202011/

同サービスはBLEビーコンを84個(2020年8月時点)設置し、Wi-Fiなどと組み合わせた独自の測位技術を活用することで高精度な屋内測位を実現している。また、歩きスマホやホーム上にいるユーザーのアプリ操作への注意喚起を行うなど、利用者の安全にも配慮されている。

さらに、今後の取り組みとしてアプリの利用状況等を用いたより効果的な情報発信や駅の店舗再配置等に利用するための開発も計画されている。

病院での利用事例

医療法人社団札幌道都病院では、位置情報を活用することによって患者や医療スタッフの居場所を見える化し、業務効率と安全性の向上を実現している。位置情報を利用する前は、看護師の病室訪問や認知症による患者の徘徊等に伴い医療スタッフが患者や同僚を探し回ることが日常的になっていたものの、位置情報サービスの利用後は、ナースステーションのモニターで所在がわかるため、探し回ることがなくなり、業務の効率化とスタッフの負担軽減を実現した。また、ナースコールに誰が対応しているのか、または誰も対応していないのかが一目でわかるため、安心して業務に当たれるようになった。

まとめ

屋内位置情報サービスの活用は今後も進むものとみられ、屋外と屋内を連携したシームレスなサービスも徐々に普及していくと想像される。ただ、現時点では導入にそれ相応のコストがかかるため、費用対効果や将来的なニーズを踏まえて検討する必要があり、爆発的な普及にはしばらく時間を要すると考えられる。また、サービスの利用に当たって利用者がスマートフォンに専用アプリをインストールする必要がある場合、よほどの便益がない限り大きな障壁になると考えられ、不特定多数を対象とするBtoC分野よりもBtoB分野での活用が先行するものとみられる。BtoB分野においては、人だけではなく車両や機器の位置情報を把握することで自動運転や自動制御などの実現も期待できる。さらに、ローカル5GやAR(Augmented Reality:拡張現実)などと連携した新たな活用方法も見込まれる。

ただ、位置情報は特定の個人を識別できる情報に紐づけられた場合は個人情報に当たり、扱いには注意が必要である。特に屋内での位置情報は、ユーザーを特定して所在地を把握することも多く、事前にユーザーの同意を得るなど個人情報を念頭に取り扱いについては慎重になる必要がある。また、屋外と同様に歩きスマホ対策も必要となり、ナビゲーションなどの用途を想定する場合は、利用者が移動している際は注意喚起を表示させるなどの対策が求められる。

屋内位置情報を利用したサービスはまだ普及が始まったばかりであり、今後研究開発やインフラ整備が進展し、社会全体において多様なサービスが実現されることが期待される。

[1] 届いたとしても十分な精度で位置測定を測定することが困難な場合が多い。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

鷲尾 哲の記事

関連記事

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

-

アバターと立法〜サイバネティック・アバターの法律問題季刊連載第二期第3回

- WTR No441(2026年1月号)

- メタバース

- 仮想空間

-

スマホ特定ソフトウェア競争促進法の意義と課題(5)

- WTR No440(2025年12月号)

- スマートフォン

- 日本

- 規制

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合