AIに関連する特許出願の概況

はじめに

近年、ディープラーニングや生成AIなどAI関連の技術・サービスが急速に発展、普及しており、その背景でAI関連の特許出願も増加している。特許とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義されており、簡単にいうと画期的な「発明」のことである[1]。また、発明者に対して、その発明を公開する代わりに、一定期間(通常は出願から20年)、その発明を独占的に使用できる権利(特許権)が与えられる。特許権の保有者は、他者に特許の使用を認める代わりに特許使用料(ライセンス料)を得ることができる。また、特許そのものを他者に売却したり、別の特許と交換(=クロスライセンス(特許権者がお互いの持っている特許を相互に利用し合えるようにするライセンス))したりすることもでき、場合によっては多額の利益を得ることも可能だ。

身近な例では、スマートフォンには数多くの特許が使用されており、スマートフォン1台に用いられている特許数は10万件という算出もある[2]。また、4Gのスマートフォンでは出荷価格の数パーセントが特許使用料だとされ[3]、当該特許を保有する企業の収益となっている。さらに、スマートフォンでは基本機能がモジュール化したことで生産の水平分業化が進展し、他社の特許に頼らざるを得ないことに加え、他社製品の模倣性・流用性が高まっている。こういった背景もあり、スマートフォンに関する特許をめぐって企業間で特許係争が繰り広げられてきた経緯がある[4]。今後も特許をはじめとする知的財産は企業の競争力を左右する重要な要素であり続けると考えられ、戦略的な特許取得が求められている。

このような背景も踏まえ、本稿では近年目覚ましい進化を遂げているAIに関連する特許出願の動向について確認する。

使用するデータ

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営する特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のデータを利用する。J-PlatPatでは、特許庁が発行してきた特許・実用新案、意匠(デザイン)、商標(トレードマーク)に関する情報が確認できる。そのうち、本稿では、国内(日本特許庁)に出願された特許を対象とする[5]。

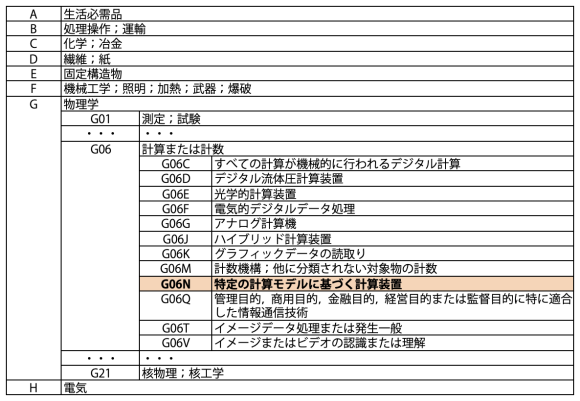

特許の分類においては、特許庁が採用する独自の特許分類(FI:File Index)が用いられており、国際特許分類(IPC)をベースにしつつ、IPCよりさらに細かい分類を可能にしている。なお、1つの特許に対して複数の分類コードが付与されていることが多く、最も関連する分類(FI)が筆頭に記載されている(以下、筆頭FIと記載)。具体的な特許分類は表1のとおりであり、本稿では「G06N」をAIに関連する特許として定義する[6]。

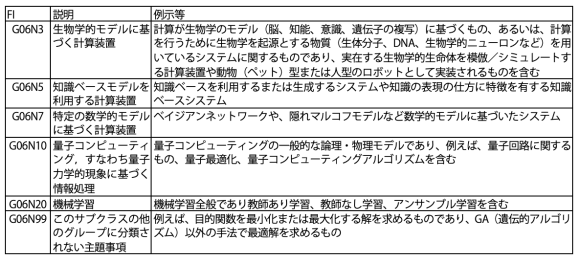

特許分類「G06N」については、より細かな分類として表2の6つに分かれている[7]。

AIに関連する特許出願の概況

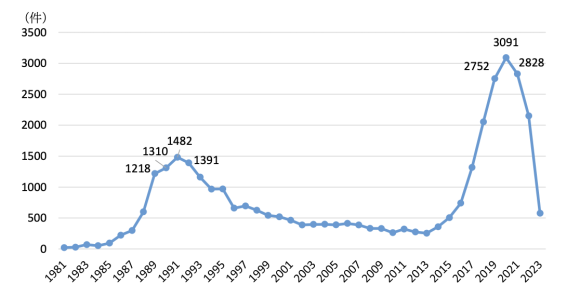

上記の定義・分類を踏まえ、まずは1981年から2023年におけるAIに関連する国内特許の出願件数を集計する[8]。前述のとおり1つの特許に対して複数の分類コードが付与されていることが多いため、本稿ではそれらを幅広く捉える観点から、筆頭FIに限らず、少なくとも1つ「G06N」に分類されるコードが付与されている特許をカウントした。集計結果は図1のとおりであり、第2次AIブームといわれる1980~1990年代に1つ目の山があり、2020年前後にもう1つの山ができていることが見て取れる[9]。

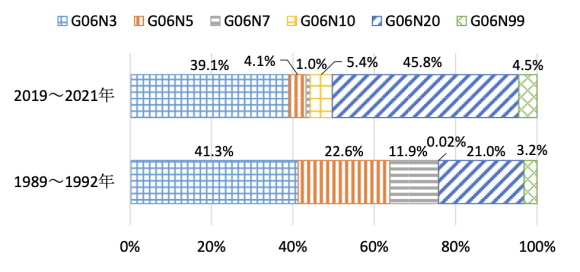

第2次AIブームの特徴は、コンピューターに必要な情報(知識)を与え、それに基づいて推論するというものであり、エキスパートシステムと呼ばれる仕組みが登場した。また、近年の第3次AIブームの特徴は、ディープラーニングに代表されるようなAI自身が知識を獲得する機械学習が実用化されたことである。これらの特徴は特許出願のデータでも確認することができ、2期間(1989~1992年、2019~2021年)に出願された特許の内訳を比較すると、G06N5(知識ベースモデルを利用する計算装置)に関するものは大きく減少した一方、G06N20(機械学習)に関するものは大きく増加している(図2)。

企業別の特許出願状況

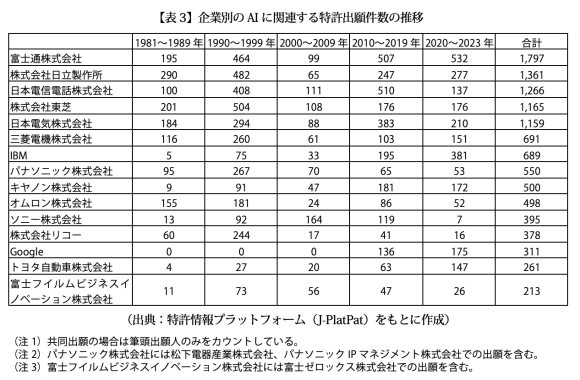

次に、企業別のAI関連特許出願の件数を集計した。1981年以降、AIに関連する10件以上の特許出願を行っている出願人は292者となっている[10]。そのうち、件数の多い上位15者について整理したのが表3である。国内の電機メーカーばかりではなく、IBMやGoogleなどの外資系企業、トヨタ自動車のような製造業者も上位となっている。また、それらの企業は2010年以降に出願件数が増えていることが分かる。

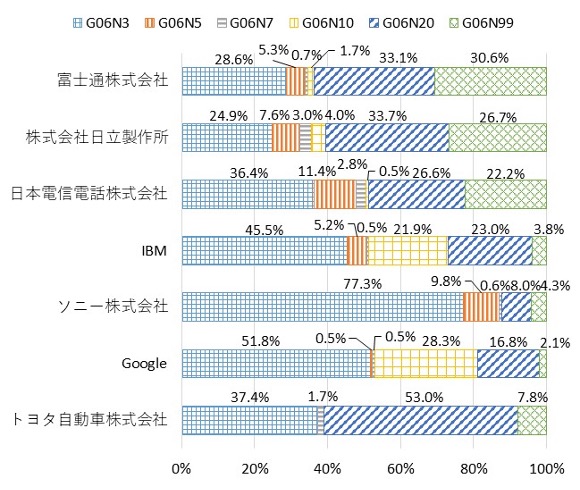

最後に、出願件数の多い企業の中から7社をピックアップし、特許出願の内訳を比較した。出願件数が多い上位3社(富士通、日立製作所、日本電信電話)については、内訳に大きな違いはみられないものの、IBMやGoogleは、G06N10(量子コンピューティング)、ソニーは、G06N3(生物学的モデルに基づく計算装置)、トヨタ自動車は、G06N20(機械学習)に関するものが多いという特徴がみられる。これは、それぞれの事業領域との親和性や強みとする技術分野の違いが影響していると考えられる。また、技術の高度化やモジュール化に伴い、自社の製品・サービスを自社の特許のみで生み出すことは事実上不可能である[11]。そのため、自社の強みとする分野で特許を量産することで他社特許とのクロスライセンスなどにつなげ、事業の拡大に貢献していると考えられる(図3)。

【図3】企業別の特許出願の内訳比較

(出典:特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)をもとに作成)

まとめ

本稿では、AIに関連する国内特許の出願状況を年代、出願人、特許分類別に集計した。その結果、近年は特に機械学習に関する特許が増えていること、外資系企業や製造業など様々な企業が日本国内での特許取得を目指していること等が明らかになった。

特許は企業にとって知財戦略の代表的なものであり、いかにして他者に先駆けて特許を取得するかに視点が行きがちである。ただ、特許という形で公開することによって、有効期限が過ぎると誰でも無償で真似することができるようになるため、あえて特許を取得しない戦略をとる場合もある。また、特許を「競争」ではなく「共創」に活用する動きも進んでいる。例えば、三菱電機では、特許・ノウハウと、パートナー企業の技術・知恵・アイデアを掛け合わせることで、新たな価値やビジネスの創出と多様化する社会課題の解決を目指す取り組みを進めており、その1つの形として、他社に使ってもらえそうな技術を分かりやすくWebサイト「Open Technology Bank[12]」で公開している。AIについても様々な企業が特許を出願しており、自社の強みを生かしつつ弱みを補完するためにも、特許をオープンな目線で活用することが重要になるのではないかと考える。

[1] 特許法第二条(https://laws.e-gov.go.jp/law/ 334AC0000000121)

[2] https://www.wisebk.com/03/

[3] https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/009 89/102900038/

[4] 渡辺和宏「スマートフォンのパテント係争」パテント Vol.65 No.10(2012)(https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F9375596&contentNo=1)

[5] 特許法に基づいて取得された特許権の効力は自国領域内に限られるため、国内で製造やサービスを提供する上では、日本国内で発行された特許を考慮する必要がある。

[6] 特許庁「AI関連発明の出願状況調査 報告書」(2023年10月)を参考にした。

[7] これよりもさらに細かな分類も存在する。

[8] 本稿では2024年7月3日時点のデータを利用している。

[9] 2023年は大きく減少しているように見えるが、特許は通常、出願日から1年半経過後に出願内容が公開されるためである。 ただし、出願人が早期の公開を希望して請求した場合には早期に公開されることがある。

[10] 日本国内の企業・大学だけではなく諸外国の企業や大学も含まれる。また、個人での出願も含まれる。

[11] 医薬品、材料分野など製品・サービスに占める技術が比較的限られている分野についてはこの限りではない。

[12] https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/ chiteki/otb/index.html

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

鷲尾 哲の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融