患者の行動変容を促す治療用アプリの現状と将来展望

近年、デジタル技術の活用がさまざまな分野で推進されている。医療の分野でもデジタル技術を用いて疾患や障害の診断・治療等を支援する「DTx(Digital Therapeutics:デジタルセラピューティクス(デジタル療法))」が推進されており、そのひとつとして「治療用アプリ」が注目されている。スマートフォンやタブレット端末上のソフトウェアを活用するもので、世界的にも開発が盛んである。日本では2014年の薬事法改正により、医療用のソフトウェアが保険適用の対象になって以降、開発が進み、現在はニコチン依存症や高血圧を対象とした2つの治療用アプリが薬事承認、保険適用されている。以下では、治療用アプリの開発状況と将来について展望する。

治療用アプリ

治療用アプリとは、歩数の計測やダイエットなど健康維持を目的としたヘルスケアアプリとは違い、病気の治療を目的としたアプリであり、医療機器に該当する。よって、医薬品や医療機器と同様に臨床試験によるエビデンスをもとに薬事承認、保険適用される。

治療というと、従来は、薬の処方による薬物療法とハードウェア医療機器を使った手術による外科療法であったが、治療用アプリは、アプリの処方によるデジタル療法であり、新たな治療方法のひとつである。

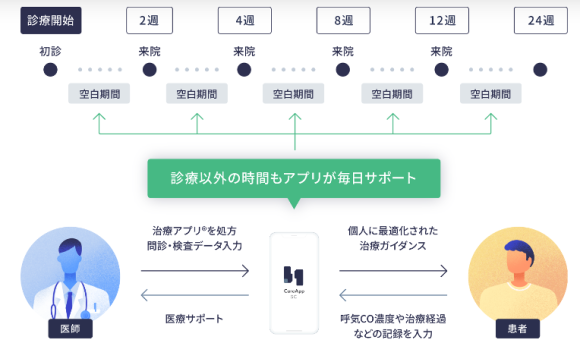

治療用アプリを使用した治療は、医師が治療用アプリを処方し、患者が処方されたアプリを自身のスマートフォンやタブレット端末にインストール。そして、次回の通院までの期間に患者がそのアプリに体調などの情報を入力すると、アプリに搭載されたアルゴリズムが情報を解析、最適なタイミングで患者一人ひとりにあった診療アドバイスを提供し、患者の行動変容に働きかけることで改善を促すというものである。

相性が良いと言われる疾患は、急激に症状が変わることがない疾患や慢性疾患で、例えば生活習慣病やうつ病、精神疾患、依存症などだ。薬などの一般的な治療と併用することで改善効果が高まると期待されている。

治療用アプリの特徴

上述した内容も含め、治療アプリの特徴として以下があると言われている。

<治療用アプリの特徴>

- 医学的エビデンスを持つ医療機器に該当

- 治療の空白期間に治療介入を実現

- 患者一人ひとりにあったサポートを行い、行動変容を促す

- データの蓄積により診療の効率性を向上

- データの医療従事者との共有によりオンライン診療を実現

治療用アプリの開発状況

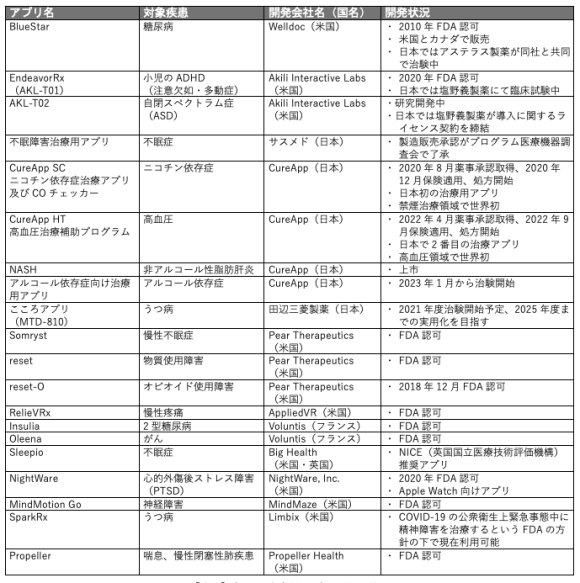

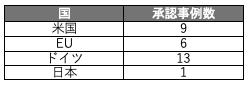

各国の承認事例数と開発状況を見ると、承認事例数は米国やドイツが多く、日本は少ない(表1)。

【表1】各国の承認事例数

(注)2021年6月時点の数値。日本は現在2例

(出典: IQVIA, Digital Solutions Database, Jun 2021; IQVIA Institute, Jun 2021をもとに筆者作成)

日本に承認事例数が少ない理由のひとつとして、保険適用までのプロセスの違いがあると言われている。以下では、現在承認されている治療用アプリの中から、いくつかを紹介する。

世界で初めて承認された治療用アプリ

世界で初めての治療用アプリは、2010年に米国食品医薬品局(FDA)が医療機器として承認したWelldoc社の「BlueStar」(図1)だ。これは成人の1型および2型糖尿病患者向けアプリで、現在米国とカナダで販売されている。日本では、アステラス製薬株式会社が同社と共同で日本とアジア地域での商業化を進めている。

【図1】BlueStarアプリイメージ

(出典:Welldoc社HP https://www.welldoc.com/bluestar-template/)

同アプリは、糖尿病患者の自己管理を支援する治療用アプリであり、患者が血糖値などをスマートフォンで入力すると、その結果に基づいてバランスの良い食事、適度な運動、服薬などを促すコーチングメッセージを発信する。また、治療データと機械学習に基づいて、一人ひとりの患者に合わせたガイダンスやアドバイスを提供し、行動変容を促す。

日本で承認された治療用アプリ

(ニコチン依存症)

日本で初めて保険適用された治療用アプリは、CureApp社のニコチン依存症治療アプリ「禁煙治療用アプリ及びCOチェッカー」である(図2)。ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙補助システムであり、2020年8月に薬事承認され、同年12月に保険診療として禁煙外来で処方されるようになった。

【図2】禁煙治療用アプリとCOチェッカー

(出典:厚生労働省 e-ヘルスネット

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-06-010.html)

同アプリは、患者用のアプリと医師用のアプリおよび携帯型呼気一酸化炭素濃度測定器(以下、「COチェッカー」)で構成される。患者用のアプリでは治療の空白期間に対して患者一人ひとりに合ったアドバイスやサポートを行い患者の行動変容を促す。また、COチェッカーによって日々の呼気一酸化炭素濃度(CO濃度)を測定しアプリに連動する。医師用のアプリでは、患者が入力したデータや情報等を医師が閲覧し、患者一人ひとりの治療進捗状況に対して適切なサポートをリアルタイムに実施することで、通院と通院の間の期間に対して効果的な指導を行うことが可能となる(図3)。

日本で承認された治療用アプリ(高血圧)

日本で保険適用された2つめのアプリは、同じくCureApp社の「CureApp HT高血圧治療補助アプリ」で、生活習慣の修正を支援する6カ月間の短期集中プログラムだ。2022年4月に薬事承認され、同年9月1日に保険適用開始となった。高血圧は、日本で4,300万人と最も患者数の多い生活習慣病で、脳卒中、心臓病、腎臓病などの重大な原因疾患となっている。これらを予防するうえでも高血圧の治療は非常に重要である[1]。

アプリは、患者の通院と通院の間に、エビデンスと「高血圧治療ガイドライン2019」に基づいた生活習慣の修正サポートを行う。患者は行動目標の実践や家庭での血圧等の記録を行うとともに、アプリを通した知識の習得や行動の習慣化により生活習慣を修正していく。

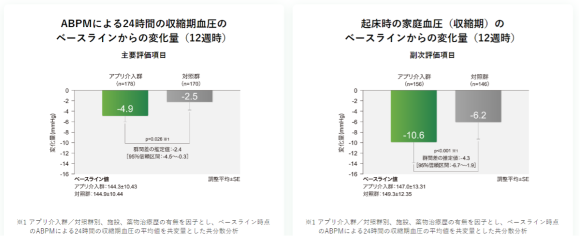

同アプリは国内第Ⅲ相試験のHERB-DH1を受けており、試験では降圧薬による内服治療を受けていない本態性高血圧患者を対象にしたアプリ使用の効果の評価が行われているが、アプリを使用した場合のほうが降圧効果があるとの結果が出ている(図4)。

治療用アプリの将来展望

治療用アプリは、治療空白期間にアプリを通して患者の行動変容を促し、症状の改善効果を高める。現在、日本では保険適用されている治療用アプリは2つと少ないが、保険適用に向け治験中や開発中のアプリは数多くある(表2)。これらアプリの開発の進展や保険適用までのプロセスの見直しなどにより、今後、多くの疾患に対して治療用アプリが活用されていくだろう。

あわせて、日本には国民皆保険制度がある。多くの治療用アプリが保険適用されれば、医療格差の是正につながることが期待できる。今後も治療用アプリの進化から目が離せない。

[1]日本高血圧学会「高血圧ガイドライン2019」より。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

小林 由紀子の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合