世界の街角から:フランス パリ、リヨンへの旅 ~着物がつなぐ歴史と文化~ リヨン編

前号でパリの街角とその魅力をお伝えしたが、今回はリヨンをご紹介したい。

リヨンはフランス第2の都市で、様々な企業のビジネス拠点でもあるが、旧市街を中心に中世の街並みが残る見どころの多い街でもある。パリからはTGVなどの高速鉄道を使うと約2時間で手軽に行くことができるので、今回は1泊でエクスカーションへ。

出発はパリ・リヨン駅から。久しぶりに行ってみると、駅はとても綺麗に改装され、大きな荷物を持っての移動も困らないように整備されていた。個人的に一番の驚きは、列車の案内が大きな電光掲示板でわかりやすく表示されていたこと。なぜそんなことに驚くのか? と思われるかもしれないが、ヨーロッパでは日本のように決まったホームに列車が入ってくるわけではない。毎回発着ホームが変わるので、自分の乗る列車を表示板で確認しなければならないが、直前まで表示されず、見慣れていないと極めてわかりにくいことが多い。かつ、電車が遅れるのはいつものことで、どのくらい遅れるのかの情報はなく、ただ“delay”と出る。“delay”は数分では済まないこともよくあり、数時間、下手をすると列車が行先変更されてしまって来ないということもしばしば。そのため遅れるという表示が出てしまうと、皆、溜息をつきながら、ただただ次の案内が出るのを待つのがヨーロッパの電車移動のお決まりの光景なのだ。それがとてもわかりやすく掲示板に表示されるようになっており、遅れている場合は到着予定時刻がきちんと出て、「電車が10分遅れています。到着が遅れてご迷惑をおかけします」というアナウンスまで! 1分でも遅れたら、お詫びが入る日本では当然のことのように思えるが、少なくとも私がお詫びのアナウンスを聞いたのは初めての体験で、驚きと小さな感動すら覚える10年の変化を感じた旅のスタートとなった。

ここでフランス旅のプチお得情報を。先程、TGVなどと表記したのには訳がある。リヨンに行く高速鉄道は、フランス国鉄のTGVが走っているが、同じルート上の線路をイタリアのTrenitaliaも走っている。ヨーロッパはつながっているので、国境を越えて列車が走るのは全く不思議ではなく通常のことなのだが、なぜかイタリアには行かず、パリとリヨンの間だけを往復するTrenitaliaの列車も存在する。日本の新幹線だと、繁忙期と閑散期という多少の変動はあるものの、運賃はほぼ定額だが、海外の鉄道は需要や曜日、時間帯によって常に値段が変わるので、TGVだけでなくTrenitaliaもチェックするのがおススメ!

軽食や飲み物を売っている食堂車もあり、列車の旅はとても快適。窓に表示されたサインで、おしゃべりを楽しむ席と、静かにする席がゾーニングされているのもオシャレ。車窓に広がる田園風景とおしゃべりを楽しんでいるうちに、あっという間にリヨンに到着した(写真1、冒頭の写真2)。

ポール・ボキューズ市場(Les Halles De Lyon Paul Bocuse)

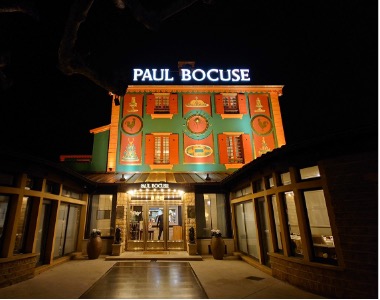

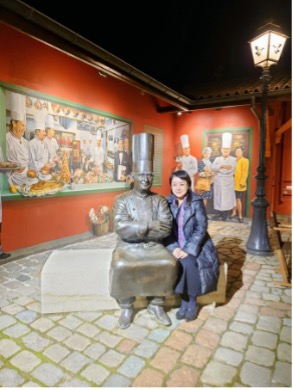

リヨンで最も有名な人は、ポール・ボキューズと言っても過言ではなく、街には彼の肖像画や写真がいたるところにある(写真3)。駅からほど近いところにある中央市場にも彼の名前が付けられている(写真4)。

近代的な市場には、様々な食材やお惣菜を扱う店が入っている。チーズやハム・ソーセージ、サラダや煮物などのお惣菜と美味しそうなものがたくさん。それぞれ専門店なので、素晴らしい品揃えで見たこともないようなものも並んでおり、中でもチーズの種類は圧巻(写真5-8)。

また、レストランもたくさんあり、シーフード、ステーキ、フレンチだけでなくスペイン料理やモロッコ料理など、どれも魅力的で目移りする。ランチは軽めに済ませる予定が、地元の人に勧められたお肉屋さんがやっているレストランでステーキを食べることに。他にも美味しそうな店がたくさんあるので、食に興味のある人は、この市場に来るだけでもリヨンを訪れる価値アリ!(写真9-10)

旧市街

ソーヌ川沿いに広がる旧市街は、石畳の中世の街並みが美しく、1998年にリヨン歴史地区として世界遺産に登録されている。かわいい雑貨や、サン=テグジュペリが産まれた街であることから、星の王子様のグッズを売る店、ブションと呼ばれるリヨンの伝統料理が楽しめるレストランなどが軒を連ねている。のんびり歩いてもすぐに一周できてしまうくらいのエリアなので、気の向くまま散策するのが楽しい。

その中心にあるのがサン・ジャン大聖堂(リヨン大聖堂)で、12世紀から300年もの歳月をかけて造られた教会。ロマネスク様式とゴシック様式が融合された建築様式で、3つの入り口の装飾も美しい(写真11)。

荘厳な内部には、ヨーロッパ最古といわれる天文時計があり、一日4回、音楽が流れ、からくり時計が動き出す(写真12)。バラ窓のステンドグラスやパイプオルガンも素晴らしいので、リヨンを訪れたら必見の場所(写真13-15)。

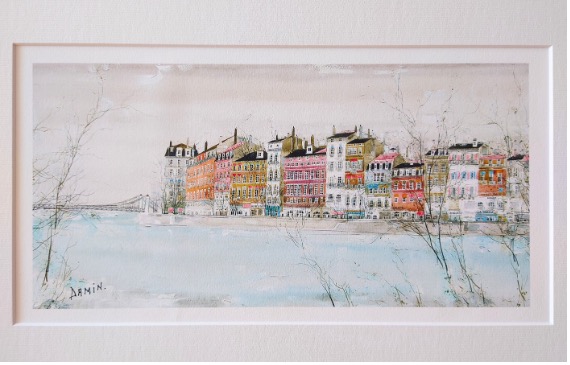

旧市街には画廊もたくさんあり、色々な作品を見ながら散策するのも楽しい。そのうち一軒のウィンドウにあったリヨンの風景画に目が留まる。入ってみることに。かなり年配のおじいさんが、自分で描いた絵だと説明をしてくれ、昔、日本でも個展をやったことがあると当時の写真も見せてくれた。他にも作品を色々見せてくれたが、やはり最初に目に留まった絵が気になる。ただ、ちょっとサイズが大きめ。持って帰れなくはないが、荷物にはなる。散々迷ったが、作家のダマンさんの人柄にも惹かれ、リヨンの思い出に購入することに。大切に日本までハンドキャリーで持ち帰り、今は我が家のリビングで癒しの風景となっている。これも旅の楽しみの一つ。まさに一期一会(写真16、17)。

フルヴィエールの丘

リヨンの中心地からケーブルカーで丘に登ると、リヨンの美しい街を一望することができる(写真18)。

そこに建つのがフルヴィエールのノートルダム大聖堂で、リヨン市民の寄付により1872年に建てられた教会。精巧な彫刻が施された白亜の外観は圧倒的な美しさ。教会内も金色に輝く祭壇と、バックの青いステンドグラスが美しく、見事な装飾に目を奪われる(写真19、20)。

この大聖堂の美しさは、ライトアップされた夜にはさらに際立ち、街のどこからでも見えるその荘厳な姿は、まさにリヨンの象徴と言える(写真21)。

ポール・ボキューズ

今回の旅のメインイベントの一つ、せっかくリヨンに行くならディナーはポール・ボキューズへ。

ポール・ボキューズはリヨンの郊外で生まれた、世界で最も有名なフレンチシェフ。ミシュラン三ツ星を50年以上にわたり獲得した伝説的なシェフで、鱸(すずき)のパイ包み焼きやクレームブリュレを作り出したことでも知られている。リヨンの街から車で30分くらいの郊外にある一軒家のレストランはカラフルで、ライトアップされた外観がテーマパークのよう。ちょうど生誕100周年ということで、歴史にも思いを馳せながら特別メニューをいただくことができ、素晴らしい食事と時間を満喫した(写真22-26)。

クロワ・ルースの丘

リヨンは食の街として知られているが、絹織物をはじめとする繊維産業の街であることをご存じだろうか。

中世において、ファッションの中心はパリではなくリヨンだったといわれており、王室や貴族からの依頼により、様々な絹織物が作られていた。クロワ・ルースの丘は、絹織物産業の中心地で、多くの職人が住んでいたことから職人の丘とも呼ばれている(写真27)。

長い歴史を持つ絹織物の機元が何社も現存しており、見学することもできる。絹織物と聞いて見に行かないわけにはいかないと、最も歴史が長い工場を見学に行った。織物に興味がない人でも、ジャガード織という言葉は聞いたことがあるのではないだろうか 今でもスーツ生地をはじめ、世界中で様々な織物に使われている代表的な織り方で、リヨンが発祥とされている。

1873年、当時不振にあえいでいた西陣の復興のため、京都から職人が派遣され、ジャガード織の技を学び、織機と技術を持って帰ったのが、日本におけるジャガード織の始まりという歴史を知った。こんなところで着物の文化がつながるとは驚き! 工場の建物も、京都西陣の織屋建てといわれる織機を入れるために一部分の天井が高くなっている構造と同じで、ここから伝わったのだというのがよくわかった。

工場には200年を超えて使われ続けている織機もあり、機械化が進んだ現代においても、最も繊細で色数の多い最高級の織物を織るにはこの織機が使われているとのこと。昔の高度な技術と職人の力、それを伝承し続けることの大切さを強く感じる経験となった(写真28-31)。

遠くなったヨーロッパ

今回の一連の旅で、もう一つ忘れられないことがある。

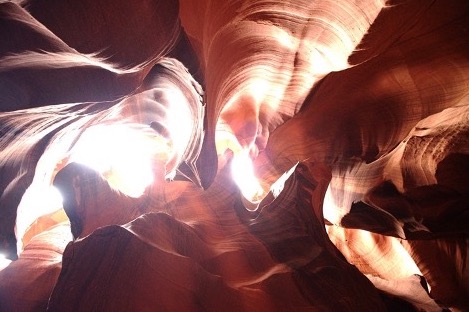

行きのフライトは、通常の逆回りで、太平洋を越えて、アンカレッジからNY上空を経由し、UKを横切ってパリへ入るというルートで、14時間40分の旅に。昔はアンカレッジ経由(当時は降りて給油もしていた)というのも経験したことがあるが、そんな時代に逆戻りしたかのようなルートでの飛行で、通常より2時間半長いフライトとなった(写真32)。

これはロシアによるウクライナ侵攻の影響で、ロシア上空の飛行を避けるための措置であり、戦争の影響がこんなところにも出ていることを改めて思い知った。

既に2年を超える戦争を日本を含め世界のどの国も止められず、トランプ大統領により停戦が実現するのかも微妙な状態だが、一日も早くウクライナに平和が戻り、自由に世界を行き来できるようになることを切に願う。

2回にわたり、パリとリヨンをご紹介したが、街の魅力は多岐にわたるので到底語りきれない。フランスはこの2都市に限らず、地方ごとに異なる特徴と食文化を持つ魅力的な街や村がたくさんあり、私自身も行きたいところがまだまだある。ぜひ次の旅行先に検討されてはいかがだろうか。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

船本 道子の記事

関連記事

-

AIとマーケティング

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT

- GIGAスクール構想

- ICT利活用

- WTR No442(2026年2月号)

- 教育

- 日本

-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭

- WTR No442(2026年2月号)

- 世界の街角から

- 日本

-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~

- AI・人工知能

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No442(2026年2月号)

- 介護

- 医療

- 日本

- 福祉

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合