企業コミュニケーションのビフォー/アフター ~コロナ禍前後のコミュニケーション手段の活用動向

はじめに

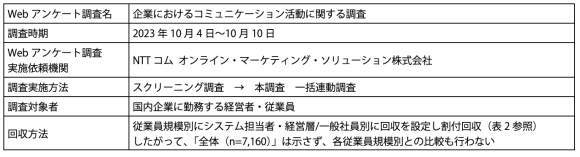

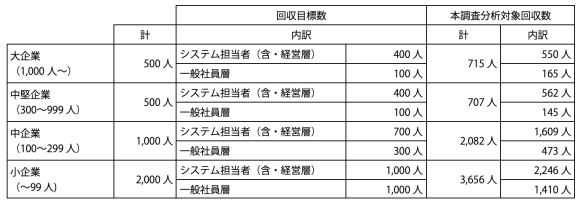

本稿は、2023年10月に情報通信総合研究所にて実施した、ビジネスパーソン向けのWebによるアンケート調査結果をもとに、新型コロナ禍前後における、ビジネスパーソンの働き方やビジネスコミュニケーション関連の変化の推移と今後を把握するものである。なお、調査の概要等については巻末に記載しており、適宜参照されたい。

働き方の変化

新型コロナウイルス感染症の位置づけが、それまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」となっていたものが、2023年5月8日から「5類感染症」になった。筆者は在宅勤務をはじめとしたテレワーク(以下、「TW」という)がコロナ禍を契機としてノーマル化したと推察していたが[1]、その後の在宅勤務を主としたTW(サテライトオフィス勤務、モバイルワーク等も含む)の状況はどうなのだろうか。

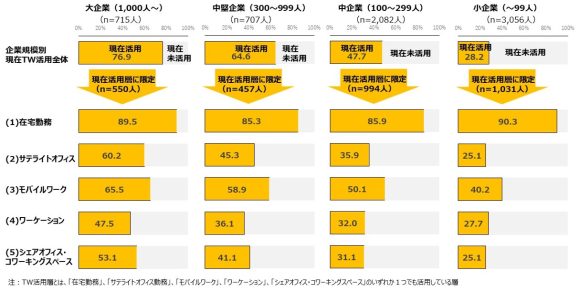

現在のTW活用状況(「在宅勤務」、「サテライトオフィス勤務」、「モバイルワーク」、「ワーケーション」、「シェアオフィス・コワーキングスペース」のいずれか一つでも活用、以下「TW活用層」という)を従業員規模別にみると、従業員規模が大きいほど活用率が高い。TW活用層に限定すると、形態別では在宅勤務の活用率が最も高く、中でも小企業(~99人)勤務層の活用率が9割と最も高い(図1)。

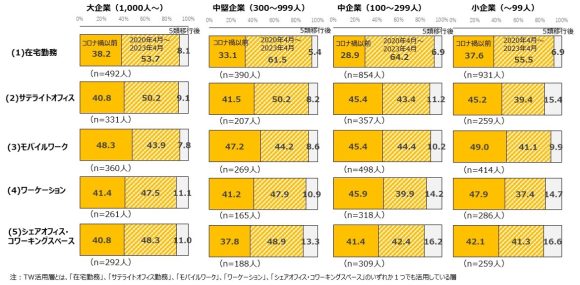

同様にTW活用層に限定して、各TW形態の活用(導入)時期をみると(図2)、2020年3月以前:同年4月以降(コロナ禍最中)では、いずれの形態もほぼ4:6と第1回緊急事態宣言発令後の活用率が高くなっている。TW活用率は従業員規模が大きいほど高いが、小企業勤務層のTW活用層に限定しても、コロナ禍以前からの各TW形態活用率は、他の従業員規模企業勤務層のそれとほぼ同程度の傾向を示している。

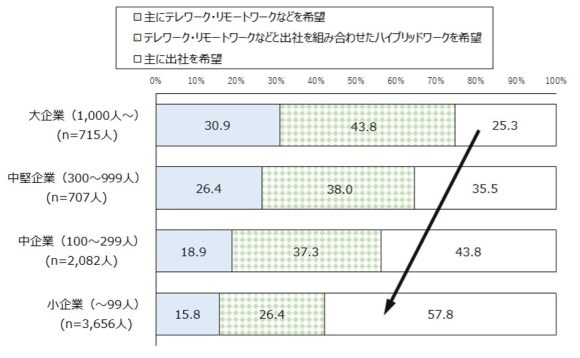

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの影響により働き方としてノーマル化したと推察したTWだが、今後の希望する働き方をみると(図3)、従業員規模が300人以上の中堅・大企業勤務層では、ハイブリッドワーク希望(TW・リモートワークなどと出社との組み合わせ)の割合が高い。一方で、300人未満のいわゆる中小企業勤務層では出社希望率が高くなっており、逆にTW希望率が低くなっている。今後は働き方が、中堅以上の規模の企業ではハイブリッドワーク化が、中小規模の企業では出社が中心となり、従業員規模の違いで出社スタイルが二極化していくのではないか、という仮説を立てることができる。

ビジネスコミュニケーション行動の変化

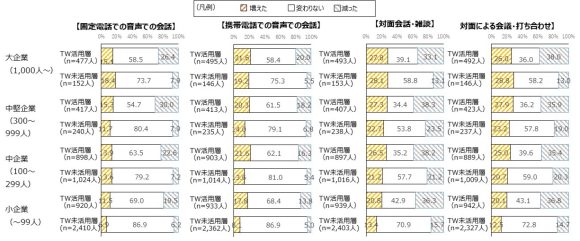

次に、ビジネスコミュニケーション行動の変化について、新型コロナ中(2020年4月~2023年4月)と、コロナ禍行動制限の緩和/5類移行後(2023年5月~)での行動頻度の増減を、(1)通話・対面系(図4)、(2)テキスト・画像系(図5)でみてみる。対象は社外の顧客等とのコミュニケーションがある層で、従業員規模別、TW活動の有無別としている。

(1)通話・対面系コミュニケーションの変化

従業員規模に関わらず、通話・対面系コミュニケーションは、総じてTW活用層の方が未活用層よりも「減った」傾向が高い。固定電話での音声会話(外線通話)の方が、モバイルによる音声会話よりもその傾向が顕著となっている(図4)。

(2)テキスト・画像系コミュニケーションの変化

(1)通話・対面系コミュニケーションの変化の傾向とは異なり、従業員規模に関わらず、総じて「増えた」傾向が高く、特にTW活用層の方が未活用層よりも高い。通話・対面系コミュニケーションの減少の代替として、テキスト・画像系コミュニケーションの活用が増加しているものと推測される(図5)。

前述した今後の希望する働き方・出社スタイルでみられた傾向により、ハイブリッドワーク化が進行するようなこととなった場合には、通話・対面系コミュニケーション、テキスト・画像系コミュニケーションの活用度合いがどのように変化していくのかを今後注視したい。

固定電話活用と代替ツールおよび今後

前項のビジネスコミュニケーション行動の変化において、固定電話活用の減少傾向がみられたが、その代替手段の活用状況はどうだったのか。

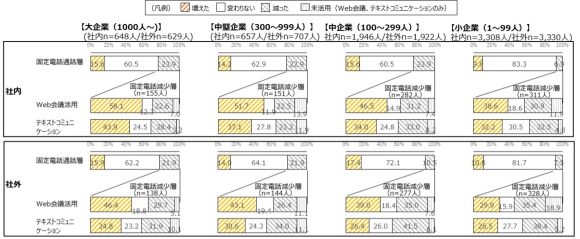

固定電話通話減少層では、テキストコミュニケーション、Web会議等の活用が増加傾向を示している。社内/社外ビジネスコミュニケーションを問わず、特に、Web会議活用が増加傾向を示しており、この傾向は従業員規模が大きいほど顕著にみられる(図6)。

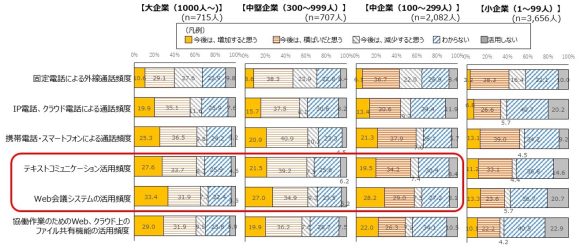

今後の社外向けのビジネスコミュニケーションツールの活用頻度の予想をきいてみると、特に中規模以上の企業で、テキストコミュニケーションおよびWeb会議等の活用頻度が増加するのでは、と予想する比率が高い(図7)。

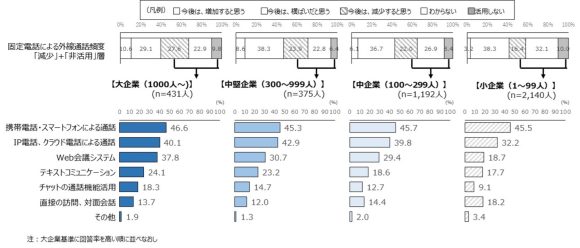

社外向けの固定電話の通話頻度について、今後活用が減少・非活用となるだろうと考えているビジネスパーソン層に限定して、その代替ツールに注目すると、従業員規模の大小に関わらず、モバイルによる通話活用意向が最も高い。次いでIP電話、クラウド電話およびWeb会議となっている。逆に、テキスト、チャットという非音声系への代替意向は低い。社外の取引先や顧客に対しては特に、音声通話の代替ツールがテキスト系コミュニケーションでは、意思疎通が十分に図られないのではないか、と想定しているものと推測される[2](図8)。

Web会議の活用状況

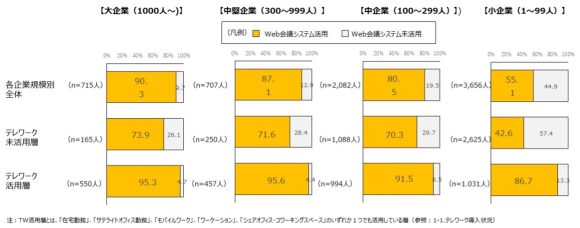

ビジネスコミュニケーションツールの中でも活用増となっているWeb会議は、企業規模が大きくなるほど活用率が高くなる傾向にあり、また企業規模に関わらず、TW活用層で高い(図9)。

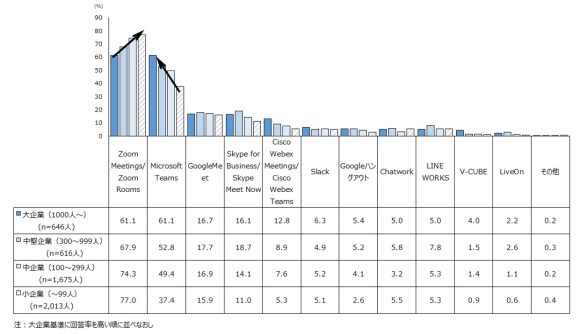

同Web会議活用層が活用しているアプリ・サービスでは、従業員規模に関わらず、Zoom、Microsoft Teams(以下、「MSTeams」という)の活用率が高い。なお、同上位2つのWeb会議用アプリ・サービスの活用層には特徴がある。Zoomは従業員規模が小さくなるにつれて、逆にMSTeamsは従業員規模が大きくなるにつれて、その活用率が高い。利用料金および同時活用可能なメンバー数の大小、セキュリティ等が選定理由となっているものと推察される(図10)。

業務用途のICTツールの活用状況

ここで、勤務先でのインターネット活用回線についてみてみる。なお、本データ結果は、飽くまでビジネスパーソン1人1人の個人による回答であり、企業または事業所のデータ結果ではない点に留意する必要がある。活用されているインターネット接続回線品目は多肢にわたっており、最も多く活用されているのが「光回線10Gbpsタイプ」で、大~中規模企業まで従業員規模が小さくなるにつれ活用率は高くなっている。小規模企業勤務層では「光回線1Gbpsタイプ」の活用率が、他の従業員規模企業の勤務層と比較して最も高くなっているが、あわせて「光回線10Gbpsタイプ」も同程度の活用率となっている。

従業員規模が小さくなるにつれ活用率が低くなるものとしては、「専用線」「5G対応モバイル回線」「4G対応モバイル回線」「ホームルーター(据え置きタイプ)」等がある(図11)。

最後に

現在活用中および今後活用意向のある業務用途のICTツールについてみてみる。なお今後の活用意向は、現在の「未利用」層に限定して確認した(図12)。

現在活用中の業務用ICTでは、中規模企業から大企業までの勤務層で、「ビジネスチャット」の活用率が最も高く、同時に今後活用意向率も高い傾向を示している。また、同じコミュニケーション系サービスの社内SNSよりも活用率が高い。業務上活用することから、SNSよりもセキュリティが高く、Web会議機能の活用も可能なビジネスチャットを活用しているものと推測される。また(現在活用していないが)今後活用意向が特に高い業務用ICTに「チャットGPT」があり、中規模企業から大企業までの勤務層で約2割と、最も高い活用意向率を示している。今後、活用の幅が広がっていくものと推測されることから、サービスの功罪も含め注視していきたい。

調査概要

本Web調査の概要(表1)および回収目標と回収状況(表2)は下記のとおりである。

[1] 拙稿「働き方改革テレワークはニューノーマルからノーマルへ~コロナ禍における勤務形態の変化と課題」InfoCom T&S World Trend Report 2022年8月号(通巻400号)参照。

[2] 今後も固定外線回線通話を継続して活用する理由としては、社外(取引先・顧客)向けが、大企業勤務層:24.8%・2位/中堅企業勤務層:26.3%・2位/中企業勤務層:25.0%・2位/小企業勤務層:26.0%・1位、と企業規模に関わらず上位理由に位置している。順位は選択肢11項目の中のもの。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

鈴木 修一(退職)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合