スマホ特定ソフトウェア競争促進法の意義と課題(1)

本稿は「スマホ特定ソフトウェア競争促進法の意義と課題」の第1回目です。

はじめに

スマートフォンが我々の生活にとって欠かせない存在となって久しい。現在ではスマホ決済やネット銀行が浸透するなど金融機能の変化などを見ても明らかなとおり、その急速な普及によって、スマートフォンは国民経済や経済活動の基盤として機能する存在となっている。そして、周知のとおり、スマートフォンに関連する市場は、モバイルOSやアプリストア、ブラウザ、検索エンジンについてAppleとGoogleを中心とする寡占状態にある。

近年、このような市場構造と実態から競争政策との関係でも多くの問題が生じている。例えば、Googleがネット検索結果を利用して、自社の商品比較サイトを他社の類似サイトよりも上位に表示する等のいわゆる自己優遇行為を行うといった問題が生じた。それに対し、EUでは欧州委員会によって違反決定[1]が下され、司法裁判所でも同事件における制裁金賦課を是認する判決[2]が下されている。また、iPhoneにおけるアプリの販売や課金は基本的にApp Storeを通じてのみ行われてきたが、昨今の円安の状況を受けて、Appleが一方的に販売価格の単位・ティア当たりの金額を引き上げなどしたことが社会的にも問題視されている[3]。

このように、既に諸外国では違反決定等の法的措置が取られるといった争いに発展し、日本においても確約手続上の問題として取り上げられ、新聞で大々的に報道されるなど様々な問題が生じている。

そのような中で、2024年6月に、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)〔以下、本稿では「本法」とする〕」が制定された。本法は、スマートフォンに関連する市場に特化したプラットフォーム規制と位置付けられる。また、独占禁止法(以下、「独禁法」とする)を補完する手段とされるものの、その規制手法は独禁法と異なっており、より高額な課徴金が課される可能性があるなど多くの違いがある。

さらに、本法には差止請求権の規定や無過失損害賠償請求権の規定なども盛り込まれている。そのため、現段階で規制の対象として想定される事業者であるAppleとGoogleのみならず、モバイル通信事業やアプリストアの運営等、周辺事業に関わる事業者、あるいは今後の参入を検討している事業者にとっても、本法の概要を整理、把握する必要性が高いと言えよう。

以上の問題意識のもと、数回に分けて本法制定の背景について整理したうえで、本法の概要を整理する。もっとも、本格的な施行はこれからであり、政令やガイドラインの内容が検討されている最中であることから[4]、今後の運用動向を占うことも重要であると考えられる。そのため、本法の立法モデルとなったEUのデジタル市場法(Digital Markets Act: DMA)との異同を把握することで、デジタルプラットフォーム規制としての本法の位置付けを明らかにするとともに、関連するビジネスに携わる事業者との関係についても検討する。

1.本法制定の背景

周知のとおり、近年、公正取引委員会は先端分野におけるアドボカシー(唱導)活動を積極的に実施しているが、本法との関係では、2023年2月に「モバイルOS等に関する実態調査報告書[5]」を公表している。同報告書では自己優遇について、モバイルOS市場等の立場を利用して、競合するアプリ事業者を排除するなどした場合に独禁法上の問題となりうることが指摘されるとともに、独禁法を補完する法制度の必要性が示唆されていた[6]。

また、モバイル関連市場と競争の関係については、デジタル市場競争会議において約2年間の議論の末に「モバイル・エコシステムに関する競争評価最終報告[7]」が公表された。同報告では、競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為類型が明らかになっていることとあわせ、独禁法による従来的な対応では十分な解決が困難であることも指摘されていた。

通常、公正取引委員会等は、競争への悪影響が懸念される行為について、独禁法の禁止規定における要件に該当することを主張・立証して行政処分等を課すことで反競争状態を除去する。その際には、問題とする行為が反競争効果を有することや、その前提として競争が行われている範囲を認識するための市場画定などを行う必要がある。

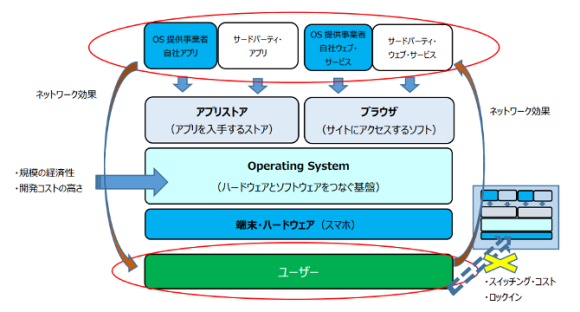

他方でスマートフォンをめぐる競争環境は、iOSやAndroidのようなモバイルOSを基盤として、ハードやアプリ、ブラウザなどの複数のレイヤー構造となっている(図1参照)。

また、①複数のレイヤー構造が結びついた形でエコシステムを形成しているという点や②間接ネットワーク効果があるという点、③規模の経済や範囲の経済が認められるという点など、デジタル市場としての複数の特性が認められる。このような特性は以下のような状況を創り出す[8]。

我々が肌身離さず携帯しているように、もはやスマートフォンは様々なサービスへの顧客接点としての役割を担った大きな存在である。そのような大きな存在は前述のとおり、レイヤー構造となっているが、例えば、ブラウザについて言えば、ウェブサイトの運営事業者が大規模なユーザーを有するブラウザに対応し、ユーザーは多くのウェブページ機能を良好に処理できるブラウザに魅力を感じ利用することで間接ネットワーク効果が働き、参入障壁が高くなる。あるいはデータ利活用という点のコストを考えた時、一度データ収集や蓄積のための基盤を確立してしまうことで他のビジネスへの転用可能性が見えてくるなどの状況も生じる。また、各レイヤー・サービスが一体的に提供されていることからロックインしやすい状況にもあると考えられる。そうすると、モバイル・エコシステムについては、OSを中心として、一度顧客獲得をするとかなりの囲い込みを行い、やりたい放題できる、いわば「勝者総取り状態」の創出と、顧客の多様な選択肢の喪失につながるというリスクが認められることになる。

このような状況について、独禁法による従来的な対応を行う場合、例えば、複数レイヤー横断型のビジネス展開であることや無料市場であることを踏まえると、市場画定をどのように行うべきか、将来の参入等の予測に困難さがあるという点をどのように考えるべきかなど、簡単には答えることのできない問題が生じる。また、反競争効果の主張・立証についても、評価に必要な情報が事業者側に偏在していることや、質的要素への評価自体が困難となるなどの問題もある。そうすると、最終的な結論を得るまでに相当の時間を要することになり、そうしている間にターゲット事業者の市場環境も変化しうるという事態が想定されることになる。

このような意味で、スマートフォンに関連する市場における問題に対して、独禁法による従来的な対応を行うことには限界があり、他方で、競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為類型がこれまでの経験から明らかになっている状況を踏まえ、上記最終報告では、対応の代替手段ないし補完的手段として、いわゆる「事前規制」を導入するべきであるとの結論が示された[9]。また、その後の閣議決定においても、モバイル・エコシステムを対象として当該規制を導入することが検討課題として示された[10]。

2.規制の目的と基本構造

以上の経緯を踏まえ、2024年6月に本法が制定された。本法の目的は、「スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェアの提供等を行う事業者に対し、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者としての立場を利用して自ら提供する商品又は役務を競争上優位にすること及び特定ソフトウェアを利用する事業者の事業活動に不利益を及ぼすことの禁止等について定めることにより、特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与すること」とされている(本法1条)。この文言からも明らかなとおり、その法的性格は、競争政策と業法的な性格の双方であると考えられ、いわば独禁法を補完するものとして位置付けられる。

規制目的からも明らかなとおり、本法はあくまでスマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェアに関する規制である。ここでいう「特定ソフトウェア」とは、基本動作ソフトウェアとしての①モバイルOS、個別ソフトウェアとしての②アプリストア、③ブラウザ、④検索エンジンのことを意味する(本法2条2項以下)。また、施行時期については、①規制対象となる事業者の指定に係る規定が公布後6カ月経過後(令和6年12月19日)とされ[11]、②その他の規定が公布後1年6カ月以内の政令で定める日(令和7年12月19日) までとされている[12]。

本法の基本構造は、①規制対象事業者を公正取引委員会が指定したうえで(以下、指定された事業者を「指定事業者」とする)、②当該指定事業者に対して事前に一定の禁止事項や遵守事項を定め、③指定事業者の規制遵守状況に対するモニタリングや違反した場合に行政処分等を下すことで実効的な運用を講じていくというものになっている。このような意味において「事前規制」と称されているが、いわゆる免許制や許可制などの伝統的な意味での事前の規制と異なることに注意を要する[13]。

このような基本構造において、公正取引委員会は指定事業者やアプリ事業者等のステークホルダーと継続的にコミュニケーションを取りつつ、指定事業者に対してビジネスモデルの改善を求め、その中で問題となりうる行為の改善が見られない場合や違反行為が認められる場合には、調査権限等に基づいて調査を行い是正を命じるなど、厳正に対処することとしている[14]。

このような運用の姿勢をも考え合わせると、本法は事前規制と共同規制を組み合わせて、スマートフォンに関連する特定ソフトウェアについて競争環境を確保するものであると言えよう。

[1] Case COMP/39.740 Google Search (Shopping) (27.6.2017).

[2] Case C-48/22 P, Google and Alphabet v Commission (Google Shopping) (2024) ECLI:EU:C:2024:726.

[3] 「[値段の真相]iPhone(下)アプリ価格 アップル支配」読売新聞2022年11月5日東京朝刊9頁。

[4] 公正取引委員会報道発表「『スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する検討会』の開催について」(2024年9月25日)(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/ 2024/sep/240925_digitaloffice_kentokai.html, 2024年12月3日最終閲覧)参照。

[5] 公正取引委員会「モバイルOS等に関する実態調査報告書」(2023年2月)(https://www.jftc.go.jp/ houdou/pressrelease/2023/feb/230209_hontai.pdf, 2024年12月3日最終閲覧)。

[6] 公正取引委員会・前掲146頁以下。

[7] デジタル市場競争会議「モバイル・エコシステムに関する競争評価 最終報告」(2023年6月16日)(https://www.kantei.go. jp/jp/singi/digitalmarket/kyosokaigi/dai7/siryou2s.pdf, 2024年12月3日最終閲覧)。

[8] デジタル市場競争会議・前掲21頁以下、伊永大輔「デジタル市場における事前規制―競争法との機能分担を踏まえた課題の検討―」日本経済法学会年報45号(2024年)35頁等参照。

[9] デジタル市場競争会議・前掲29頁。

[10] 閣議決定「新しい資本主義の グランドデザイン及び実行計画 2023改訂版」(2023年6月16日)(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2023.pdf, 2024年12月3日最終閲覧)30頁、閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針2023 加速する新しい資本主義 ~未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現~」(2023年6月16日)(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/ cabinet/honebuto/2023/2023_basicpolicies_ja.pdf, 2024年12月3日最終閲覧)10頁。

[11] 本法附則1条2号。

[12] 本法附則1条本文。

[13] 伊永・前掲注8)34頁。

[14] 公正取引委員会「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の概要」(2024年6月)(https://www.jftc.go.jp/ houdou/pressrelease/2024/jun/0102gaiyou.pdf, 2024年12月3日最終閲覧)4頁。また、稲葉僚太「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律について」NBL1273号(2024年)33頁も参照。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

成冨 守登の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合