世界の街角から:『台湾漫遊鉄道のふたり』を読みながら巡る台湾

『台湾漫遊鉄道のふたり』(楊双子著/中央公論新社。原題『台湾漫遊録』)は、台湾で2020年に出版された小説である。1938年(昭和13年)、主人公の人気作家・青山千鶴子は一人で台湾への長期旅行に出る。最近の言葉でいえば「ソロ活」となろうか。ただし、当時の台湾は日本統治下にあり、「外国旅行」ではない。青山は、台中に長期滞在する中で出会った通訳・王千鶴と台湾のあちこちを鉄道で訪問し、講演をこなしながら、台湾の「日常」を知ろうとする。食べることが大好きな「大食い妖怪」でもある青山は、次から次へと台湾の食を楽しみ、彼女の食の導き手ともなった王千鶴に「いっしょに台湾を食べ尽くしましょう!」と気勢を上げる。さて、ふたりは一体どうなるのか……。「訳者あとがき」では「『美食×鉄道旅×百合』小説」とされており、それだけでも十分な内容だが、それらのみにとどまらず、歴史や観光についても深く考えさせられるものとなっている。また、この小説は、台湾での初版販売時には、青山千鶴子が実在の作家で、台湾が日本統治下にあった当時に青山が書いた日本語小説を、後に楊双子が発掘して中国語に翻訳したかのように宣伝・販売されたため、当初はちょっとした「炎上状態」になったという。版元の謝罪と著者の説明を経て、今では小説として出版されている。2024年には米国で英語版(“Taiwan Travelogue”/Graywolf Press)も出版された。

2024年夏、もう何度目かになる台湾を訪れた。今回は、この本を読みながらの旅である。そして、本書とは構成が異なる原書を入手することも目的の一つだった。本稿では、その訪問記をお届けしたい。

基隆食べ歩き

基隆は台湾本島東北部の港湾都市であり、台北から北へ約30km、鉄道やバスで1時間足らずで行くことができる。高雄に次いで台湾第二の規模となる港が駅のすぐ前にあり、港の周りに街が広がっている。日本に最も近い場所であることから、日本統治時代には「内地」との行き来が盛んだった港でもあり、『台湾漫遊鉄道のふたり』においても、主人公が船で台湾に着いた際、「内台連絡船」から上陸するのは基隆である(図1)。もちろん、今では台北から鉄道やバスで入ることが多いだろう(ただし、石垣島と基隆を結ぶ定期航路の開設計画もあるそうだ[1])。

【図1】基隆と蘇澳

(出典:Free Vector Maps.com)

たった1泊の短い滞在だが、やはり食べ歩きは外せない。一応、ガイドブックやネットの情報は見てあったのだが、日本語が堪能なホテルのマネジャーにおすすめのレストランを教えてもらう。彼女が家族と行ったという海鮮料理店を勧められた。これなら間違いはないだろう。メニューを理解して注文するのは不可能なのを見越して、スマートフォンを見せてもらい、これがおいしかったという料理の写真も確保する。さらに、このお店では食べたいものと総予算を最初にはっきり伝えること、とのアドバイスも頂く。確かに、ほぼすべてが「時価」のようなものなので、適当に水槽を指さしたりしたら大変なことになりかねないし、だからといってひとつひとつ金額を書いてもらったり、金額が印刷されているものだけを頼んだりするのも興ざめである。そのほか、パイナップルケーキを買うべきお店(老舗とそうでない店を間違えないように)や夜市の場所まで詳しく教わった。至れり尽くせりで、ありがたい限りである。

早速、パイナップルケーキの老舗へ行って、パイナップルケーキやそれ以外の面白いお菓子を買い込み、そしてまずは「魚丸」のスープを試してみる。魚丸、すなわち、つみれのような魚の団子である。塩辛くなく、やさしい味でおいしい。サイズも小さいので、夕食前でも、軽く食べられる(写真1)。

【写真1】

(出典:文中掲載の写真はすべて筆者撮影)

「前菜」の後はいよいよ夕食に出かける。和平島公園にある海鮮料理店では、写真を見せつつ、予算を伝える。ビールは、冷蔵庫から自分で取ってくる仕組みである。賞味期限が18日間の台湾ビール『ONLY 18DAYS BEER』を試しつつ、ホテルのマネジャーに頂いた写真の料理が出た後は、お店のおすすめに委ねる。足りなければ夜市に行けばよい。しかし、結果的には質も量も十分だった(後日譚としては、ホテルのマネジャーに写真を見せたら「その予算でカニまで出たのか」と驚かれたので、良くしてもらったのか、もしくは何かラッキーだったのだろう)。もちろん海産物尽くしである(写真2-8)。

【写真2-5】海鮮料理店での料理(左上の料理とビール以外はお店にお任せ)

【写真6-8】海鮮料理店での料理

満足したはずだったのだが、夜市に出てまた食べてしまう。店名がよくわからないが、店番号(?)40番、「大麵炒・花枝焿」の店。後から調べたら名物店の一つだったのだが、そんなことを知らなくても明らかに店に勢いがある。イカのスープ(花枝焿)と蒸し麺(大麵炒)。スープがやさしい味なのは先ほどのスープ同様だが、それとはまったく異なるだしの味である。蒸し麺も、無造作にかけられるタレが利いていて、いくらでも食べることができそうだ。周りにいた常連さんと思われる方が「調味料をかけるといいよ」などと教えてくれる。ちなみに、合わせて85元(340円程度)(写真9)。

【写真9】イカのスープと蒸し麺

台湾においては朝食も楽しみの一つである。基隆は雨の街とのことで、しかも、筆者が訪問した日は台風が近づいていて大雨だったが、それでも出かける。目指すは「周家蔥油餅」の「葱油餅」。現地のサイトでも「訪れるべき名店」の一つとされている。ただし、毎朝長蛇の列ができるそうだ。しかし、大雨の中、やってきたのが幸いしてか、ほとんど待たずに入店することができた。注文したものがすぐに届く。葱油餅を卵付きで、そして辛い豆漿(写真10)。確かにおいしいので、その場でシンプルな葱油餅も追加した。

【写真10】葱油餅(卵付き)と豆漿

このお店ではコーヒーは出ない。朝のコーヒーは別の店に行く。改装された古い建物がコーヒー店になっていて、良い雰囲気。最近、台湾の各都市ではこのように古い建物を活かした居心地の良いカフェが増えている。

朝食後は再び市場へ。「吉古拉」を探したかったのである。「吉古拉(チクラ)」は基隆の名物で、日本語の「ちくわ」が語源と言われている。なるほど見た目も似ているが、ふだん見かけるちくわよりも薄い。味も淡泊に感じたが、これはものによって差があるのかもしれない(写真11)。ネットの情報によれば、手焼きのものが有名なようである。なお、この「吉古拉」を巡るエピソードは、『台湾漫遊鉄道のふたり』にも登場する。これも、切ない物語になっている。

【写真11】吉古拉(チクラ)

冷泉と海鮮の街、蘇澳

次は台湾東岸の街、蘇澳(スーアオ)に向かう。基隆市郊外の八堵(バドゥ)駅から宜蘭線を走る特急列車に乗れば、1時間15分ほどで蘇澳新駅に着く。基隆駅も蘇澳駅も、乗り換えないとたどり着けない盲腸線の終着駅になっていることから、鉄道を利用するのは直通特急が利用できる八堵-蘇澳新としたのである。

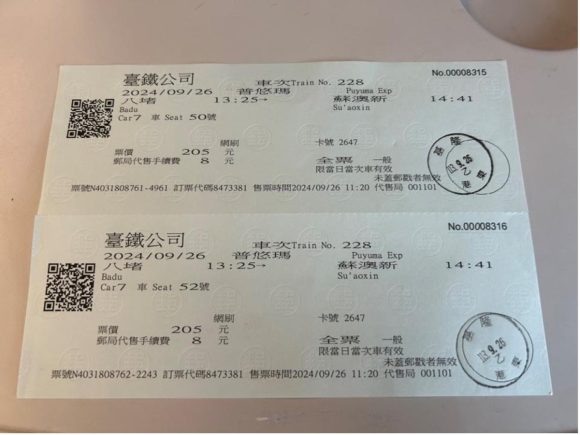

台湾では、あらかじめネットで予約しておいた指定席特急券を郵便局で発券することができる。もちろん、駅でも発券は可能で、そうすれば手数料もいらないのだが、発車直前にばたつくのを避けるのと、どのようなチケットが出てくるのかに興味があったので、あえて基隆市内の郵便局で発券してみた。手数料は1枚8元。消印の入ったチケットというのも乙なものである(写真12)。

【写真12】郵便局で発券したチケット

【写真13】蘇澳冷泉

今回、蘇澳を目的地に選んだのは、訪れたことのない街だったからだが、世界有数の「冷泉」を体験してみたかったからでもある(写真13)。案内によれば、「22℃以下の低温鉱泉」とされている。沖縄より南にある蘇澳、しかも訪問したのは9月だったのだが、それでも冷泉はひんやりとする。案内には「しばらくつかっていると温まります」とあるのだが、正直なところ、加温されて温かくなっている方が気持ちよい。しかし、そこを我慢していると、確かにじわじわと温かく感じられてくるのが面白いところである。

そして、もちろん食も忘れてはならない。航海の守護神である媽祖を祀る南天宮にお参りして、そのあと漁港と市場をぶらぶらしたところで、「富美活海鮮」なるお店に入る。海鮮火鍋と貝の炒め物。やはり、しっかりと海鮮のだしが利いていて、見た目よりボリュームがある(写真14)。それにしても、暑い台湾なのに、年中鍋がおいしいのはなぜなのだろう。

【写真14】富美活海鮮の鍋

台湾漫遊の楽しみ

2024年4月期に放送されたテレビドラマ『ソロ活女子のススメ4』(日本ではテレビ東京で放送)でも、最初の3つのエピソードの舞台は、このドラマの初の海外ロケ地となった台湾だった。自分ひとりの時間を楽しみ、ライフスタイルを形成していく「ソロ活」を実践する五月女恵(江口のりこ)は単身台湾に赴き、各地で現地の人々とふれあいながら体験や美食を深める。この台湾シリーズは、台湾の大手通信事業者である中華電信とテレビ東京の共同制作であり、台湾では同社のプラットフォームで配信された[2]。ちなみに、中華電信は、2024年8月、NTTとIOWN国際間オールフォトニクスネットワークを開通させており[3]、同年11月のNTT R&Dフォーラムでも、このネットワークを活用したさまざまな展示が行われた。

今回、冒頭で紹介した『台湾漫遊鉄道のふたり』でも、主人公・青山千鶴子は、単身台湾に赴く。その後は「ふたり」での物語が展開するのだが、いずれも、鉄道で台湾の風土と食を楽しむ点では共通している。鉄道は快適かつ便利で、景色も美しく、食も体験も楽しめる台湾なのだが、しかし、小説の方では、(ネタバレになるので内容の記載は控えるが)読み進めるごとに、歴史の重みについて考えさせられる。ドラマにおいても、現地の言葉を話せない主人公は多くの日本語や英語を話す人々に助けられて旅を楽しんでいるし、筆者も同様だった。平和な今は、いつ行っても、前述のような無邪気な旅を楽しむことができる。

最近では、日本統治時代の建物が改装され、観光地になっていたりもする。しかし、その当時の台湾を舞台にした『台湾漫遊鉄道のふたり』を読んでいると、だからといって、いわゆる「親日」などと安易にくくれるものではないことに気付かされる。

これからも台湾には何度でも行きたいと思うが、歴史やそれを踏まえた最近の動向を知ることで、景色も文化も食も、より深く楽しめるのではないかと思う。

※記載の現地情報は訪問当時の筆者の体験によるものです。ご旅行される場合は、最新の情報をご確認ください。

[1] https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20240904/5090029166.html

[2] https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/131602/2

[3] https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/08/29/240829a.html

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

左高 大平 (Taihei Sadaka)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合