Pixel 9に見るオンデバイスAIの展望

Pixel 9発表:オンデバイスAIを軸にした次世代スマートフォン

Googleは2024年8月15日に最新のPixel 9シリーズを発表した。今回のモデルで特に注目されるのは、Google独自のSoC「Google Tensor G4」チップだ。同チップは、AI処理に最適化されており、Pixel 9のAIを強力に支えている。Tensor G4は、AIの推論に必要な計算処理に最適化された専用コアを備え、機械学習やリアルタイムでのAI処理を効率的に行うことができる。さらに、AI体験の向上を目指し、Pixel 9には12GB、Google Pixel 9 ProとGoogle Pixel 9 Pro XLには16GBのRAMを搭載している。なお、Pixel 9シリーズには生成AIとして、同社の「Gemini」の軽量版「Gemini Nano」が搭載される。Gemini NanoがTensor G4上で動作し、クラウドを介さずに、端末内でAI処理を完結させることで、よりパーソナライズされた情報を迅速に提供することが可能だ。これにより、多くのタスクを同時に処理できるため、スムーズな操作が可能となる。

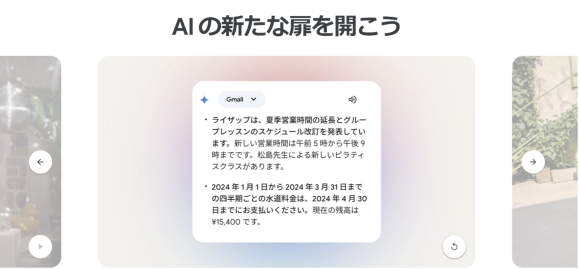

Pixel 9シリーズは、AI技術を駆使してユーザーに新しいモバイル体験を提供するだけでなく、コンシューマーが本格的にAIを活用するきっかけになるスマートフォンとしても注目される(図1)。

相次いで発表されるオンデバイスAI向けチップセット

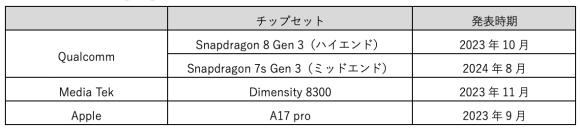

2023年から、オンデバイスAI向けチップセットの発表が相次いでいる。QualcommやMediaTekなどのチップメーカーは、2023年末から続々とオンデバイスAIを想定したチップセットを発表しており(表1)、端末メーカーのAppleも、2024年6月のWWDCで、iPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxに搭載された独自開発のチップ「A17 Pro」を活用したオンデバイスAI処理の提供を発表した。

オンデバイスAIの普及が進む背景には、AI活用におけるプライバシー保護とリアルタイム性が大きく関係している。オンデバイスAIでは、スマートフォン内部で分析が行われるため、従来のクラウドAIと比較してプライバシー保護が実現しやすく、また、リアルタイム性においても、ネットワークを介するクラウドAIより低遅延でAIが利用可能となる。

しかし、オンデバイスAIにはデメリットも存在する。その主な課題として挙げられるのが、「高度化するAIへの対応」だ。近年、オンデバイスAIを含め、AIは急速なペースで高度化しており、こうした高度化したAIには、それに対応したチップセットを搭載したスマートフォンが必要となる。つまり、オンデバイスAIの発展が進むペースに合わせて、所有しているスマートフォンが早期に陳腐化する可能性があるのだ。今回発表されたPixel 9で提供されるGemini Nanoに関しても、前シリーズのPixel 8で提供されたものでは、テキスト以外の音声、画像、動画などのマルチモーダルに対応していない。そのため、最新のGemini Nanoの機能をフルに活用するためには、Pixel 9に買い替えが必要となる。そこで大きく懸念されるのがオンデバイスAIの高度化に伴う端末価格の高騰だ。

オンデバイスAIの進化と端末価格の高騰

オンデバイスAIがスマートフォンに搭載されることで、日常生活の中でAIを活用する機会が増え、結果として、AI活用のすそ野が広がることが期待されている。一方で、今後オンデバイスAIの活用が進み、より複雑なタスクをスマートフォンで実施するようになれば、高度なAIチップをスマートフォンに搭載させる必要性が出てくる。これに伴い、製造コストが増え、最終的に端末価格に反映される可能性が高い。

今回発表されたPixel 9シリーズを見ると、標準モデルの「Pixel 9」は799ドル(12万8,900円)、上位モデルの「Pixel 9 Pro」は999ドル(15万9,900円)、さらに大画面モデルの「Pixel 9 Pro XL」は1,099ドル(17万7,900円)となっており、前シリーズから約100ドルの値上げがされている。この価格上昇の背景にはカメラの高性能化など様々な要因があるが、高度なAIチップの導入も当然これに寄与していると考えられる。そこで、オンデバイスAIと端末価格高騰の課題に対するソリューションとして、Deusche Telekomのコンセプトスマートフォン「AIフォン」(仮称)に注目する必要があるだろう。これは今年3月に同社が、バルセロナで開催されたMWC2024で提案したものだ[1]。

Deutsche Telekomのコンセプトスマートフォン「AIフォン」(MWC2024)

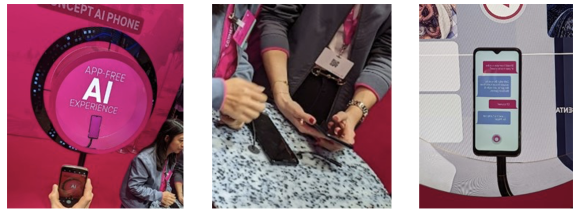

「AIフォン」は、Deutsche Telekomが開発を進めているAI活用を主軸においたコンセプトスマートフォンだ(写真1)。同スマートフォンのコンセプトは、端末操作から利用したいサービスまで、アプリをダウンロードすることなく、あらゆるタスクをAIがユーザーに合わせて実行するスマートフォンだ。MWC2024では、AIを本格的に利用したスマートフォンである点と、通信キャリアが独自スマートフォンを開発する点で大きく注目された。

実際にDeutsche Telekomのブースに足を運び、AIフォンの説明を受けてきた。そこで紹介されたAIフォンには実は2種類があった。一つは、本稿で紹介しているオンデバイスAI版、そしてもう一つはクラウドAI版だった。オンデバイスAI版のAIフォンには、Qualcommの最新チップであるSnapdragon 8 Gen 3が搭載されており、価格はハイエンドモデル相当になる見込みだ。一方で、クラウドAI版は、5Gネットワークとクラウドリソースを活用するため、高性能なハードウェアが不要となり、エントリーモデルとして提供される予定だ。ネットワークとクラウドを生かした、通信キャリアならではの提案だと言える(写真1)。

スマートフォン向けAI活用とネットワークの役割

Pixel 9は、スマートフォンで手軽にAIを利用できる環境を提供し、AI活用のすそ野を広げる可能性を感じさせる。一方で、期待通りにスマートフォン上でのAI活用が進めば、それに応じて高度なオンデバイスAIの搭載が求められ、端末価格の高騰につながる可能性が高まる。端末価格の上昇に伴い、端末の買い替え需要が低迷する中、この価格高騰が結果としてスマートフォンでのAI活用を阻害する要因になるのではないかとも懸念される。

Deutsche Telekomが提案するクラウドAI版のAIフォンは、この課題を解決する一つのソリューションとして注目される。しかし、このソリューションを成功させるには、セキュリティの確保と同時に、低遅延通信を実現するネットワークスライシングやエッジクラウドの導入が前提となる。これらの前提条件が整えば、端末価格とAI性能のバランスを取るハイブリッドなアプローチが可能になるかもしれない。

現時点では、チップメーカーや端末メーカーがスマートフォンにおけるAI利用の火付け役となっているが、持続的なAI利用を実現する鍵を握るのは通信キャリアになるのではないだろうか。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

中村 邦明 (Kuniaki Nakamura)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合