生成AIが増幅する認知バイアスの危険性

現代人が一日に触れる情報量は平安時代の人の一生分を超えるとも言われる。筆者はカラーテレビの時代に、テレビを見過ぎると馬鹿になると言われて育った。情報過多で偽物が多く、嘘偽りを鵜呑みにして育つことへの警告だったのだろう。しかし現在、スマートフォンの通知、SNS のタイムライン、レコメンドされる短尺のネット動画──膨大な断片が絶え間なく流れ込む。この環境では「即座に判断する力」こそが情報社会を生き抜くための競争力となるわけだが、同時に認知バイアスという見えない歪みが意思決定に忍び込む。

こうした状況下で、生成AIは人とAIの対話を高速化しており、そこにSNSが絡むことで、誤った判断が拡散・強化されるリスクは爆発的になる。コンサルタントやリサーチャーのみならず、一般のビジネスパーソンでさえ「バイアスを意識的に管理する技術」を身につけなければ、意思決定の質は劇的に低下することが懸念される。本稿では生成AI時代において増大する認知バイアスの危険性とその対処法について論じたい。

認知バイアスとは何か

認知バイアスとは、人間の思考や判断、意思決定において生じる系統的な偏りや歪みを指す。これらは脳が情報処理を効率化するために発達した心理的なショートカット(ヒューリスティック:思考の近道)と、常に合理的な判断を下すのに限界がある人間の認知システムの特性から生じる。認知バイアスは必ずしも悪いものではなく、日常生活において迅速な判断を可能にする役割もある。しかし、重要な意思決定においては誤った結論に導く原因となりうる。

以下では、代表的な認知バイアスを4つのカテゴリに整理する。読者諸氏には、それぞれ心当たりがあり、耳が痛いのではないだろうか(表1)。

| カテゴリ | 代表的なバイアス | 概要 |

|---|---|---|

判断系 | • アンカリング | 最初の情報に引きずられる |

社会系 | • グループシンク(集団浅慮) | 集団調和を優先 |

自己評価系 | • 過剰自身バイアス | 自分の知識・成功を過大評価 |

感情・リスク系 | • 損失回避バイアス | 損失の痛みを過大視 |

【表1】認知バイアスの例と分類

(出典:筆者作成)

判断系

判断系バイアスは、私たちの意思決定の基準となる情報の認識や処理に影響する。アンカリングでは、最初に得た情報が強力な基準点(アンカー)となり、その後の判断を大きく左右する。例えば、商品の元値が表示されると、実際の価値とは関係なく、その価格を基準に割引後の価格を評価してしまう。

利用可能性ヒューリスティックでは、思い出しやすい鮮明な事例や最近の出来事に基づいて、その頻度や確率を過大評価する傾向がある。例えば、航空機事故のニュースを見た直後は、飛行機での事故の確率を実際より高く見積もりがちである。

また、フレーミング効果では、同じ情報でも提示される方法によって受け取る印象や判断が大きく変わる。「成功率95%」と「失敗率5%」では、全く同じ確率なのに、前者の方がポジティブに評価されやすい。

確証バイアスも強力な判断系バイアスの一つで、自分の既存の信念や仮説を支持する情報を優先的に集め、矛盾する情報を無視したり軽視したりする。

社会系

社会系バイアスは、集団の中での人間関係や同調圧力から生じる。グループシンク(集団浅慮)では、集団の和を重視するあまり批判的思考が抑制され、多様な視点が失われる。その結果、非合理的な決定が下されることがある。

内集団バイアスでは、自分が所属するグループ(内集団)を過大評価し、外部のグループ(外集団)に対して否定的な見方をする。このバイアスは偏見や差別の心理的基盤となることもある。

同調バイアスもこの分野に含まれ、周囲の多数派の意見や行動に合わせようとする傾向により、個人の独立した判断が抑制される。

ハロー効果では、人の一つの良い特性(例えば外見の魅力)から、その人の他の特性(能力や性格など)まで好意的に評価してしまう。容姿が整っている人を「仕事もできそう」と無意識に判断してしまうのがこれだ。

自己評価系

自己評価系バイアスは、自分自身についての認識に関わる。過剰自信バイアスにより、多くの人は自分の知識や能力を実際より高く評価する傾向がある。例えば、勉強時間が不十分でも試験で良い成績を取れると過信してしまう。

自己奉仕バイアスでは、成功は自分の能力や努力のおかげと考え、失敗は運や外部環境のせいにする。就職面接に成功すれば「自分の実力」、失敗すれば「運が悪かった」と解釈するのが典型例である。

ダニング・クルーガー効果はこれに関連し、能力が低い人ほど自己評価が高く、逆に能力の高い人は自分を過小評価しがちであることを示している。後知恵バイアスも自己認識に影響し、結果を知った後に「最初からそうなることがわかっていた」と錯覚する。

感情・リスク系

感情・リスク系バイアスは、感情や確率判断の偏りが意思決定に影響する。損失回避バイアスでは、人は同じ価値のものに対して、獲得よりも損失を心理的に強く感じる。そのため「今だけ限定」「在庫残りわずか」という宣伝文句に反応して、本来必要のない買い物をしてしまうことがある。

楽観バイアスでは、自分にはネガティブな出来事が起こりにくいと考える傾向がある。例えば、「自分は平均より健康だから」と健康診断を受けない、あるいは「自分は平均より安全運転をしている」と過信して注意力が低下するなどの行動につながる。

テレスコーピング効果のような記憶バイアスも、リスク評価に影響し、過去の出来事の時期を実際よりも最近に記憶することで、その頻度や重要性を誤って判断することがある。

選択的記憶バイアスでは、人は自分の既存の考えや感情に合致する情報を優先的に記憶し、それに反する情報は忘れやすい傾向がある。

上記は認知バイアスの一例であるが、これらを理解することで、より意識的で合理的な思考が可能になる。しかし、完全にバイアスを排除することは難しい。むしろ、その存在を認識した上で、重要な決断においては多角的な視点を意識的に取り入れることが重要だといえよう。

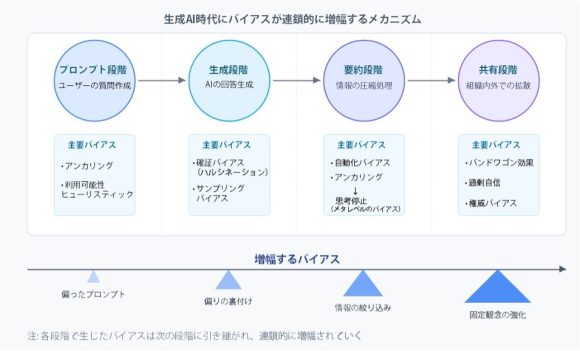

生成AI時代にバイアスが増幅するメカニズム

ここまで示してきた多様な認知バイアスは、生成AIの登場により連鎖的に増幅される可能性があると筆者は考えている。ハルシネーション(幻覚)という用語は今や市民権を得たが、このAIによる事実に基づかない出力に対し、利用者が真実と受け取ってしまうのは、過剰な自信バイアスが働いているためである。

以下では、生成AIの利用フローの各段階で発生する様々な認知バイアスについて、ケースごとに評価をしていきたい。なお、筆者の主観も多分に含まれており、読者による異なる視点からの批判や見解があれば歓迎したい。

プロンプト段階では、ユーザーが質問や指示を構築する際に認知バイアスが影響する。アンカリングにより、ユーザーは最初に得た情報や先入観に強く影響され、プロンプト自体が偏った問いかけになる傾向がある。例えば、特定の仮説を前提に「~ですよね?」と尋ねると、そのアンカーがAIの回答を方向付けてしまう。利用可能性ヒューリスティックの影響で、人は思いつきやすい情報に頼る傾向があり、プロンプトも直近の話題や一般に知られた事例に偏りがちである。よってAIも学習データ内で頻出する事例や典型的なパターンを優先して返答するため、新規性の低い凡庸な回答になりやすいのではないか。つまり、このようにプロンプトの言い回し自体が回答の方向性に影響を持ち、ユーザーの視点を限定してしまう可能性がある。

生成段階では、AIモデル自体の特性とユーザーの受け取り方の相互作用に関連するバイアスが発生しているだろう。大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)はユーザーの期待に沿うよう調整されるため、問いに埋め込まれた前提を疑わず回答する。その結果、ユーザーは自分の仮説が裏付けられたと感じ、偏った判断に一層自信を深める。AIの出力は学習データに依存するため、偏ったデータから学習したモデルは偏見を含む回答を示すことがある(情報のサンプリングバイアス)。AIが誤った情報でも断定的に述べるハルシネーションは、生成段階で最も注意が必要なバイアス要因だ。実際に、米国では生成AIが捏造した判例を弁護士が誤って提出し制裁を受けた例もある[1]。特に高度な専門知識が要求される内容では、「AIが言うのだから間違いない」という思い込みが働きやすく、ユーザーの判断力を低下させる。

要約段階では、AIが大量の情報を圧縮する過程で特定の偏りが生じる。例えば長い提案資料を要約する場合、冒頭の結論めいた文や目立つ数字に比重を置き過ぎ、それ以降の内容を十分に反映しない要約になることがある。情報の損失による過信も生じ、情報が圧縮され詳細が省かれた分、要約だけで「全体を把握した」ような錯覚を招くかもしれない。ユーザーは要約だけ読めば十分と考えるかもしれないが、その要約自体が偏っていれば認知の歪みは一層深刻となる。断片的な要約を過信することは、理解したつもりで重要事項を見落とすリスクを高める。“@grok要約して”でX(旧Twitter)上に生成された要約内容について、実際に検証を行うユーザーはほとんどいないだろう。

生成AIのコンテンツを共有する段階では、社会的影響が加わり、バイアスがさらに増幅される。バンドワゴン効果により、人には多くの人が信じている情報を信じやすい傾向がある。生成AIの体裁が整い専門用語が並んだ文章は一種の権威を帯びて見えるため、その要約が回覧や報告書として共有されると、受け手は「専門家の分析結果」のように捉えてしまい、鵜呑みにしやすくなる。こうして出所への信頼が過剰に高まると、誰も内容を精査せずにその情報が意思決定プロセスに組み込まれてしまう恐れがある。過剰な自信と責任の拡散も生じる。ユーザーはAI生成コンテンツを共有する段階で「皆が見ても問題なかったから正しいはずだ」という過剰な自信を持ちやすくなり、また、誤りがあっても「AIが言ったこと」と責任が曖昧になるため、主体的に検証・訂正しなくなる傾向も指摘されている。その結果、不確かな情報が組織内外で拡散し、意思決定の誤りにつながるリスクが増大する。

以上のようなバイアスは、生成AIのワークフロー全体を通じて連鎖的に増幅する「AIバイアス増幅モデル」(図1)として捉えることができるだろう[2]。プロンプトの段階で生じた偏りがそのまま生成段階で裏付けられ、要約段階でさらに一部の情報に絞り込まれ、共有段階で多くの人に広まることで固定観念が強化される流れである。

生成AI時代に警戒すべきバイアス、必要なマインドセット

AIバイアスの連鎖的増幅は、実際のビジネス現場で深刻な失敗事例を生み出している。AmazonのAI採用ツール(2018年)では、過去の応募データを学習したAIが「男性応募者=優秀」という誤った前提を形成し、女性応募者のスコアを自動的に低評価にするという性差別的な結果を生み出した。Amazon社内で10年間蓄積された応募者データという「客観的」と思われる情報源にバイアスが潜んでおり、これが増幅した。この失敗によりAmazonはエンジニア採用の自動化構想を完全撤回し、その後のダイバーシティ施策に深刻な打撃を受けることとなった。これは、学習データに潜む偏見がAIによって拡大再生産されるリスクが高いことを示す好事例であり、放置すれば、企業の信頼性の低下や人材獲得機会の損失など、様々な社会的コストをもたらすことが顕在化したものである。

筆者のようなリサーチャーやコンサルタントが生成AIを活用する際には、先に示した実務の各段階で、異なるバイアスへの警戒をする必要があるだろう。例えば、先行研究やAIの所見に引きずられて仮説が固定化される。都合の良い統計やニュースばかりが集まりサンプルに偏りを生む。同質なチーム内ではグループシンク(集団浅慮)により反証が排除されやすく、提言段階では過剰自信やフレーミング効果により、「生成AIを使っているから大丈夫だろう」という思い込みが強化され、潜在的なリスクが軽視される。

初期プロンプトに含まれる偏り(アンカリング)から発生するバイアス連鎖には特に注意しなくてはならない。異なる前提に基づく複数のプロンプトの設計や、多様なバックグラウンドを持つ「人間による検証」は依然として重要な役割を果たす。これらの点を踏まえると、筆者は、現時点において様々なリサーチを生成AIに完全に任せられる段階には達していないと考えている。

では、世のビジネスパーソンがAI活用時のバイアスに対処するにはどうすればよいか。本稿で示したように「AIはバイアスを増幅する媒介者である」というマインドセットを持つことが、その解決策の一つになるだろう。

例えば、生成AIに対し「多角的質問を意識的に」行う。同じ問いを異なる角度から複数回行い、結果を比較検証する習慣を持つ。「反証を積極的に探す」意識を持ち、AIの回答に対して「なぜ違う可能性があるのか」を常に問いかけるなども重要だ。別のLLMに同じプロンプトを投げるのもよいだろう。そして「AIの回答は仮説であり、絶対ではない」と捉え、最終判断の責任は人間にあることを自覚するべきだ。

このようなマインドセットと実践を定着させることで、AIと認知バイアスの相互増幅を抑制し、生成AIを文字通りツールとして活用できるようになるだろう。AI時代のリテラシーとは、単なる操作スキルではなく、自らのバイアスとAIのバイアスの両方を認識し、批判的思考を維持する能力を指すのではないだろうか。

[1] 2023年6月にはニューヨーク州で、2024年10月にはテキサス州で、いずれも弁護士が実在しない虚偽の判例を生成AIで作成・引用し、制裁金を科せられた。

[2] 「AIモデルが学習データ中の既存のバイアスを強調・増幅して出力する現象」については以下の論文があり、Bias Amplification(バイアスの増幅)と説明されている。

Zhao et al.(2017), "Men Also Like Shopping: Reducing Gender Bias Amplification using Corpus-level Constraints"

Barocas et al.(2019), "Fairness and Machine Learning: Limitation and Oppottunities"

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

水野 秀幸の記事

関連記事

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合