ICT雑感:地図が導く人とクルマ

年末の片付けの一環で、クルマの中も久しぶりに整理しようと助手席前のグローブボックスを開け、マニュアルやらCDを取り出した後、手が止まった。全国版詳細地図が出てきたのだ。こんな所にしまいこんでいたとは。

思えば、車載用の地図は長い間、運手席のドアポケットが定位置だった。道に迷った時にもサッと取り出し、フロントガラス越しに見える交差点の名称や、道路脇の地名表示などから現在地を確認し、目的地までの経路をもう一度描き直す。

また、観光地を訪れ、時間に余裕がある時は、ページをめくりながら、「この温泉、こないだテレビに出ていたぞ。回って帰れるかな。帰りは、こっちのインターから乗れば、だいぶ東京寄りだから、高速代も浮かせる…」

「ICT」と名の付くコーナーである以上、これから先は、華やかなりしIoT、もしくはカーナビの話題に繋がることはご賢察のとおりであるが、そのカーナビの原型をご存じだろうか。

クルマへの憧憬が人一倍強かった学生時代、ある新型車種のカタログを眺めていて、上位モデルのみにオプション設定された「世界初搭載」の機能に、目が釘付けとなったことを覚えている。

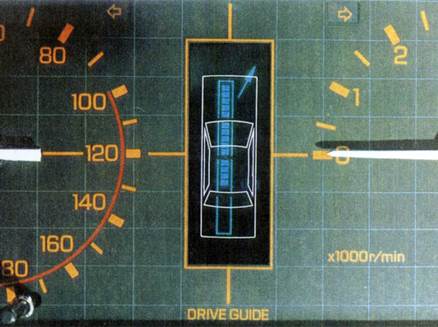

時は1981年。その名も「ドライブガイドシステム」。スイッチをONにすると、トランクの一角から、銀色の丸い棒が姿を現す。これは電波を捕えるアンテナではなく、「方位センサー」。何をセンシングするのかと言えば、「地磁気」なのである。地磁気を利用して現在位置を特定するという発想が斬新。カタログ上の“誤差を生じますが、実験上はほとんどありません”というエクスキューズが何とも微笑ましい。

ちなみに、GPSにより自車位置を高精度に測位する新型カーナビの登場は、それから9年後の1990年を待たねばならなかった。『道は星に聞け』という、商品特性をダイレクトかつロマンティックに表現したキャッチコピーをご記憶の方も多いと思われる。

「ドライブガイドシステム」の話に戻ると、最たるところは、“オーナーを目的地にガイドします”という、その目的地セットの方法。音声認識やあいまい検索といった次元ではもちろんなく、正確な施設名称や住所番地の入力が必要な時代の、さらに前である。何とこのシステムが目的地設定に際して要求してくるのは、“北へ17キロ、東へ10キロ、地図上の距離をキーボードからインプット”することなのだ。つまり地図を傍らに測らなければならない!

しかもインプット後の実際の誘導は、スピードメーターとタコメーターの間に、“目的地の方向が矢印で表示され、それに従って走行すると、全くコースを知らなくても目的地を見失なうことなく到達できるオートナビゲーションシステムです”というカタログのうたい文句に、何ら疑うことなく心躍らせた当時。その後来るエンジンの高出力化や環境性能の向上にはある程度の予想はしていたものの、この30数年で劇的に進化した現在の「オートナビゲーション」の姿形やお気楽機能の数々は、全く頭に浮かんでいなかった。

さて、地図を運転席の傍らに置いておくことが必須だった初期のナビシステムを紹介したところで、同じ年に他メーカーのクルマに搭載されたナビにも触れておきたい。このシステムでは、いわゆる「地図」を見て、測る事前作業は要らない。その代わりに、別の形状の地図を本体にセットする準備が必要だった。

透明なA5版シート状の地図なのだが、一枚に収まる地域は限られているので、エリアが変われば当該地図に差し替える!

さらには、目的地やそこに至るルートは、専用のペンでこのシートに自分で記入しておく。システムがやってくれることと言えば、当時のジャンボジェット機にも採用されていた慣性航法装置と、16ビットCPUにより、移動方向と移動距離を演算し、6インチモノクロブラウン管の光の点を走行軌跡としてシート地図上に透過表示するだけ。しかし、これだけでも、当時の技術としては画期的で、ペンであらかじめ描いた予定ルートと光の点がずれてくれば、自分の頭でリルートして戻ることなど、ドライバーは負担にすら感じなかったかもしれない。

形状的にも、ドライバーの眼前に地図が表示されているこのシステムは、現在のカーナビの原型とも言えるが、音声案内もなければ、自動再探索もしてくれないばかりか、そもそものルート設定がドライバー、あるいは同乗者に課せられた役割だったのである。

つまり、回顧した両システムはともに、地図を読む、さらには読み解くセンスなり、経験が問われた。

翻って、現在はどうだろう。目的地設定に地図は要らない。正確な名称を入力しなくても、提示されたいくつかの候補から選択し、経由ルートが示されても特に確認もしない。

現在のナビシステムの、ほとんど非の打ちどころのないルート選択や賢くて感心してしまう渋滞回避機能に対する日頃の信頼感ゆえの、私自身のこの習慣が祟ったのは、初めて訪れた外国でレンタカーを利用した時だ。画面も小さく、使い勝手はあまりよくなさそうだが、ナビが付いていることに一安心。入力した目的地のスペルをどうやら一文字間違えことは、後からわかったのだが、音声で案内されるとおりに30分ほど走り、まもなく目的地と言われた周囲を見回した時、ここはどこ?! 状態に陥った。

それ以来、ナビが設定した目的地までの経由ルートは一応は確認することにしているのだが、いざ走り始めると、地図画面そのものに目をやることは多くなく、より視線移動の少ないガイド画面上の矢印表示で曲がるタイミング等を計っていることが多い。それならば、1981年の「ドライブガイドシステム」の画面と、見かけ上は大差のないことに気付く。もちろん当時は、交差点名称などは表示されず、“あと○○メートル先です”といった親切な音声もなかったのだが。

自動車メーカー各社は自動運転の技術開発を加速させており、日本においても2020年という具体的な目標感を見聞きするようになった。利便性の向上や重大な交通事故の減少に繋がる運転の自動化はもちろん歓迎であるが、一方で、地図を片手に、その土地に思いを馳せ、途中途中の寄り道も自在に行い、自らの運転技術と勘でショートカットを成功させ、予定時刻前に目的地に到着できた時の爽快感や達成感は忘れがたい。

クルマがICTはもちろん、各種センシング技術やAIテクノロジーの限りない投入により、文字通り「自動」車に近づいていくにしても、人が五感を研ぎ澄ませて運転するという基本は、まだしばらくの間は求められるだろうし、そこに、fun to driveの醍醐味があるように思える。

久しぶりに地図をめくりながら、次の目的地が浮かんできた。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

今井 聡(転出済み)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合