ドコモの中期事業戦略から見た料金値下げ

NTTドコモは2018年10月31日、第2四半期決算発表会の際に料金値下げの方針を発表しました。翌日はMNO(モバイル通信事業者)各社の株価急落が多く報じられていましたが、同時にドコモが発表した中期事業戦略からこの値下げ発表を捉えてみると、通信業界が構造変革に向かう、違った一面が見えてきます。

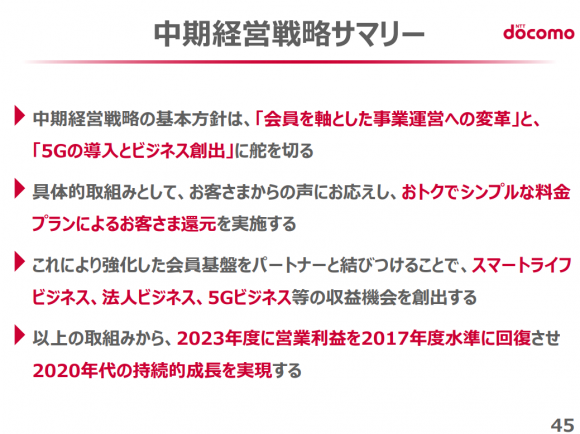

○中期事業戦略の軸は「非通信分野」

吉澤社長は決算発表会の中で、中期事業戦略について「会員を軸とした事業運営へ」「デジタルマーケティングの基盤に」「5Gの導入で事業創出」という説明をしています。成長の柱をスマートフォンの普及・利用促進による通信料金収入の増から、大きく舵を切るということになります。

○料金値下げは中期戦略に連動

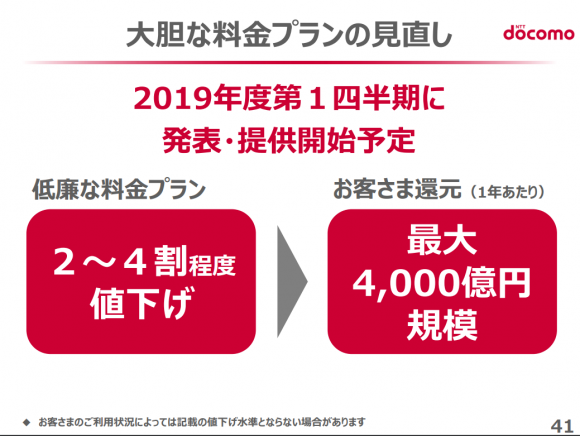

ドコモが発表した料金値下げについては、「大胆な料金プランの見直し」として、値下げをお客様還元として位置づけています。お客様還元の強化という方針はこれまで同様です。

吉澤社長はこの中で、値下げでフィーチャーフォンユーザをスマホへ移行したい、との考えを明らかにしました。大手MNO3社の中で、ドコモが最も多くのフィーチャーフォンユーザを抱えていると言われていますが、なぜ値下げまでしてフィーチャーフォンユーザをスマートフォンユーザにしたいのでしょうか?これには2つの面から説明できます。

1つは、非通信分野での増収基盤の拡大です。例えばDAZNはフィーチャーフォンでは見られません。小さな画面を読むのがつらい方には、スマートフォンなら読み上げアプリがあります。リハビリのためなら、脳トレ系アプリやゲームアプリもあります。農家の方にとって仕事も生活も楽にしてくれる農業ICT導入も、スマートフォンだからこそ実現できるものです。自宅を出たら自動で施錠され、帰宅したら自動で開錠するようなドアロックも、スマートフォンならではです。

もう1つは、デジタルマーケティングの基盤の拡大です。「dポイント」や「d払い」の利用は、パートナーとなる他業種の企業との付加価値創造につながるものです。AI活用、スタジアム・ソリューションの広がりも、スマートフォンがベースです。このように、料金値下げは中期事業戦略を推進するための手段にもなっています。

○5G時代に「通信料金」「ARPU」はフィットしなくなる

5G時代が目前に迫る中、ドコモを含め大手MNOは各社とも、ユースケース開拓に本腰を入れて取り組んできています。主に産業や社会の基盤として通信ネットワークを位置づけ、法人ビジネスを成長させようとするものです。

その5G時代には、消費者にとっての通信サービスも変わっている可能性があります。

この秋発売のiPhoneXS、XSmax、XRはeSIM(埋め込み型SIM)対応ですが、今後様々なプロダクトにこのeSIMが搭載されるかもしれません。eSIMは遠隔で書き換えができるため、通信機能を使って製品に新たな付加価値を提供できる可能性が広がります。家電製品はもちろん、たとえばハンドバッグやぬいぐるみなどにもeSIMが搭載されるかもしれません。その時の通信料金は、契約者が毎月支払うのではなく、商品のメーカーが負担するのかもしれません。また、服やアクセサリーなど、商品単位で購入していたものをサブスクリプション契約にするトレンドも、商品を遠隔管理しやすくなることから、eSIM対応するかもしれません。

そうした領域について「通信料金」「ARPU」という既存の概念を当てはめることは、あまり意味がないでしょう。5G時代は通信事業のビジネスモデルが変わる、という考え方はそうしたトレンドからはむしろ自然なものだと思えます。

国内の大手MNOによる競争は、高価なスマートフォンの販売合戦ともいえる競争から、来たるべき将来を見越して、すでにそのフェーズを変えようとしているのです。

(参考)NTTドコモ 第2四半期決算発表

https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/ir/binary/pdf/library/presentation/

181031/presentation_fy2018_2q.pdf

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

岸田 重行 (Shigeyuki Kishida)の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

-

「信頼」と「ポイント文化」が融合する: 日本型ステーブルコインが描く資金決済の未来

- WTR No440(2025年12月号)

- 暗号通貨

-

眠れる資産から始まる未来 ~循環価値の再発見

- ICR Insight

- WTR No438(2025年10月号)

- 日本

- 環境