GoogleのStadiaが加速するゲーム・ストリーミング

Googleは2019年3月、米国サンフランシスコで開催されたGame Developers Conferenceにおいて、ゲーム・ストリーミング・サービス“Stadia”を発表した。デジタル・コンテンツは、その種類に関わらず、ハードウェアに依存するダウンロード型のモデルを経てストリーミング配信モデルに移行するという変遷を辿っている。ストリーミング配信は動画や音楽の分野では既に一般的になっているが、ゲームの分野におけるストリーミング配信はStadiaの登場によってようやく本格化しようとしている。本稿では、そのGoogleによるStadiaを中心に、ゲーム・ストリーミング市場についてレポートする。

【図1】GoogleのStadia

(出典:Google)

ハイエンド・ユーザーへの食指

これまでGoogleはゲーム市場に全く手を出してこなかったわけではない。事実、Googleは既にGoogle Playを通じてゲーム市場で一定のプレゼンスを保っている。AppleのApp Storeにも共通することだが、アプリストアでは売上とダウンロード数の両面でゲーム・アプリが大宗を占めるのが一般的だ。しかし、ライト・ユーザーをターゲットとするスマートフォン向けゲームはカジュアルなものが多く、Googleはハイエンド・ゲーム市場にはアプローチしてこなかった。ハイエンド・ゲーム市場は依然としてPlayStation、Xbox、Switch、ゲーミングPCの牙城だと言えるだろう。そのため、GoogleはStadiaの投入により、従来のライト・ユーザーに加え、ハイエンド・ユーザーのエンゲージメントの獲得を目指すことになる。

Googleは後発として市場参入

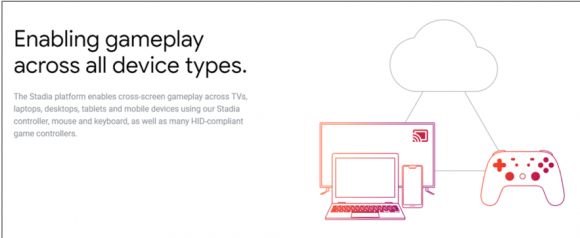

ゲーム・ストリーミングの仕組みは、ゲーム自体の演算や処理をクラウド上で行い、その結果である映像や音声だけをユーザーの元へ配信するというものだ。そのため、一定レベル以上のインターネット環境さえあれば、ユーザーはスマートフォン、タブレット、PC、TVなど受信するデバイスの種類を問わず、ゲームを楽しめる。

もっとも、ゲーム・ストリーミング・サービスに関しては、PlayStationとXboxというゲーム専用コンソールを提供しているソニーとMicrosoftといったプレイヤーの動きが先行している。実際、ソニーは2015年からPlayStation Nowを提供しており、Microsoftも2018年10月にProject xCloudを発表している。つまり、ゲーム・ストリーミング・サービス自体は決して新しいものではない。しかし、その市場に後発として本格参入することになるGoogleのStadiaに注目すべき最大の理由は、サービスを実現する背後の構造にある。

既存クラウド・アセットを最大限に活用

GoogleはStadiaを投入することにより、ゲーム開発プラットフォームでもあるゲーム専用コンソールを擁するソニー、Microsoft、任天堂といったプレイヤーと競合することはもとより、ゲーム・プレイ動画配信サービスであるTwitchを傘下に持つAmazonに対しても楔を打つ格好になる。

ゲームだけに限ったことではないが、ストリーミング・サービスの場合、リアルタイム性を担保するために安定したインターネット環境と豊富な計算資源が求められる。Googleの競合他社に対する最大のアドバンテージは、ゲーム・ストリーミング・サービスを提供するにあたって十分な既存インフラを持っているということだ。それはすなわち世界中に点在するデータセンターであり、エッジ・コンピューティングなどの技術を併用することで、より効率的な配信が可能になるだろう。Stadiaにおいて本質的に最も重要なのは、YouTubeのストリーミング配信の仕組みが活用されるということだ。これは明らかに競合他社にはないアセットであり、物理的な設備(データセンター)の規模とその運用実績(効率的な配信技術)は唯一無二のアドバンテージだ。

ゲーム・ストリーミングの本質はクラウド

GoogleはStadia単体にも大規模な投資を行うものと推察されるが、Google Cloud Platform(GCP)を支える設備であるデータセンターにはそれを遥かに超える巨額投資が継続的に行われてきている。つまり、StadiaはGCPという既存アセットを活用したサービスだと言うことができ、競合他社に対してもそのアドバンテージをすぐに発揮することができる。Googleは2019年、データセンターに前年の実に約1.5倍に相当する130億ドルもの資金を投じる計画だ。

一方、Microsoftも自社のクラウド・プラットフォームであるAzureを有し、これを全社戦略のコアとしている。Project xCloudはそのAzureを活用し、クラウド上にXboxのコンポーネントを実装する形で運用されている。そうした点で、GoogleとMicrosoftは共に強力なクラウド設備を所有しているプレイヤーであり、ゲーム・ストリーミング市場においても熾烈な競争を繰り広げることになるだろう。両社はそれぞれのゲーム・ストリーミング・サービスのユーザー・エクスペリエンス(UX)を最大化すべく、ネットワーク構成や映像・音声のコーデックの最適化などに取り組む。また、そのためには、世界各地に散らばっているデータセンター同士をつなぐ基幹ネットワークである海底ケーブルへの投資も強化する必要がある。

逆に、これらのアセットを持たない、あるいはそれに乏しいプレイヤーはゲーム・ストリーミング市場において厳しい戦いを強いられる可能性が非常に高い。PlayStation Nowで先行するソニーや任天堂は、GoogleやMicrosoftといった顕在的な競合に加え、NVIDIAやAmazonといった潜在的な競合も含め、潤沢なクラウド設備を持つプレイヤーとゲーム市場で対峙することになるため、戦略をよく吟味する必要があるだろう。社外リソースのContents Delivery Networkへの依存度が高い場合、経済合理性の観点から、自前のアセットを持つGoogleやMicrosoftなどに運用面で伍していくことは難しい。

ゲーム・ストリーミングは5Gの代表的なユースケース

また、ゲーム・ストリーミング・サービスには5Gが非常に重要な役割を果たすことになるだろう。ゲーム・ストリーミング・サービスをどのくらい快適に利用できるかは、クラウド側の技術だけでなく、ユーザー側のインターネット環境に依存するところが大きい。MicrosoftのProject xCloudの試験は4Gネットワークによる10Mbps程度の環境下で行われているとのことだが、これはいずれ、より大容量・高速通信が可能な5Gネットワークに置き換わっていくことになる。

特にレイテンシはストリーミングに必ず付いて回る課題であり、5Gにはこれを解決する手段として大きな期待が寄せられている。というのも、ゲームのストリーミングが動画や音楽のそれと異なる点の一つにインタラクティブ性が挙げられ、格闘やレース、シューティングといったジャンルではミリ秒単位の入出力がUXに重大な影響を及ぼすからだ。

ゲームの演算処理能力に関しては、世界中に点在するデータセンターの計算資源を結集させることで、ゲーム専用コンソールを容易に上回ることが可能だ。しかし、現実的には、UXは上り下りの通信速度に大きく左右される。Stadiaは最大60fpsの4K画質のストリーミングが可能で、将来的には120fpsの8K画質のストリーミングにも対応するという。とはいえ、レイテンシやユーザーのインターネット環境がGoogleでさえ制御し切れないところである以上、それらにアドレスする効果的なソリューションを提供しうる立場にある通信事業者にとってゲーム・ストリーミング市場の拡大は大きな商機となる。

Googleは高速・大容量、低レイテンシ、Internet of Things対応といった5Gの特徴をよく理解しているはずで、5Gの普及が一巡した後の将来を当然に見据えているだろう。一般的にも、Stadiaのようなストリーミング・サービスは5Gの代表的なユースケースの一つとして想定・認識されている

ゲーム・プラットフォームだけでなくコンテンツ開発も

ゲーム・コンテンツそのものに関しては、その供給の大部分を社外に頼ることになるものの、GoogleはStadia Gamesという自前のゲーム制作スタジオを立ち上げ、自らもコンテンツ開発に乗り出す構えだ。Googleに関連するゲーム開発企業と言えば、Nianticの名が挙げられるだろう。“Ingress”や“Pokémon GO”といった代表作を持つ同社の出自はもともとGoogleの社内スタートアップだ。Nianticは2015年にスピンアウトしたものの、Googleとの間には現在も資本関係がある。そのため、GoogleはNianticのリソースやノウハウを活用することが可能で、良質なゲーム・コンテンツを提供できる素地も十分に備えていると言える。

今後、5Gネットワークの本格稼働を目前に控え、ゲーム・ストリーミング市場が活況を呈するのはほぼ確実な情勢となっており、このトレンドはGoogleのStadiaによってさらに加速するだろう。当座の注目ポイントは、GoogleがStadiaについてどのような料金体系やビジネスモデルを標榜するかだ(本稿執筆時点でStadiaの詳細は明らかにされていない)。強大なクラウド設備を背景としたゲーム・ストリーミング・サービスがもたらすイノベーションの動向からは、ますます目が離せなくなる。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

小川 敦の記事

関連記事

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合