昔の世界の街角から:45年前のエジプト

コロナ禍により渡航が制限され依然として旅行や出張が難しい状況が続くなか、本コーナーでは昔の世界の街角をご案内することが増えてきました。以前のように海外旅行を楽しめる日常が戻ってくることを願いながら、今号も昔の世界の街角の風景をお届けします。

私事ながら、筆者は親の転勤に伴い1976~78年の2年間、小学校6年生から中学2年生の春先までエジプトの首都カイロで過ごしました。

当時の日本は、1950年代から始まった高度成長期が終わりを迎えていました。1973年に勃発した第4次中東戦争により、戦争を有利に進めようとした中東の産油国が原油価格の引き上げや供給制限を行ったことでオイルショックが起こりました。物不足になるのではないかという不安感から買いだめや買い占めが起こり、一時小売店からトイレットペーパーがなくなり、消費者にも緊張が走りました。それまでの好景気が一転して石油に依存したエネルギー体制の脆弱さが露呈し、エネルギーの安定供給の重要性を再認識した時期でもありました。

1975年当時、成田国際空港はまだ開港しておらず、羽田国際空港発の飛行機でエジプトに向けて旅立ちました。バンコク、ボンベイ(現ムンバイ)、カラチ(パキスタンの都市)に立ち寄って給油しながら20時間かけてようやく到着する遠い国でした。座席に液晶モニターもなく、持参した本に飽き、経由地ではエアコン停止による機内温度上昇にあえぎ、狭い空間で辛抱が強いられる旅路でした。

今回は当時の写真を中心に、ピラミッドやスフィンクス等数々の遺跡で世界の旅行者を引き付けるエジプトの昔の様子をご紹介したいと思います。

「エジプトはナイルの賜物」

【図1】エジプト

(出典:Google Map)

エジプトの地理や歴史の紹介でよく目にした表現が「エジプトはナイルの賜物」です。古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、エジプトの壮大な文明や国家はナイル川の肥沃な土のおかげで築かれたとしてこの言葉を残しました。

エジプトは国土約100㎢(日本の約2.7倍)の約95%が砂漠に覆われ、緑地帯は砂漠の間を縫うように流れるナイル川沿岸から河口部に広がるナイルデルタに限られ、そこに大半の人々が生活しています(図1)。1975年当時のエジプトの人口は約3,800万人でしたが、2020年には1億人の大台を突破(IMF統計)し人口大国になりました。

暮らし

気候、言語、文化、習慣等日本と大きく異なる国での初めての海外での暮らしということもあり、すべてが新鮮で今で言う「カルチャーショック」や「異文化体験」の連続でした。それでも子供の立場では生活の中心は学校であり、友達と一緒に過ごす時間が何よりも楽しいひと時でした。

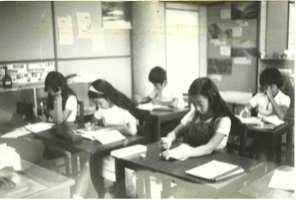

日本人が通う学校は主に2つありました。筆者はそれぞれに約1年間通学しました。1つは日本人学校で、当時は正式な学校ではなく在エジプト日本大使館の付属施設として運営され、小中学生合わせて約70人が通学していました。校舎のベースは2階建ての戸建て住宅で、ベッドルームに換算すると10部屋ほどを教室として使っていました(写真1、2)。

【写真1】カイロ日本人学校の庭にて

(出典:向坂正之先生撮影)

【写真2】授業風景

(出典:向坂正之先生撮影)

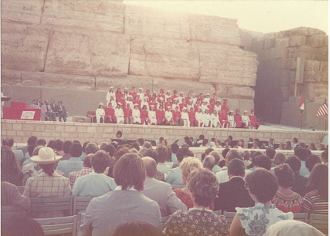

もう1つはインターナショナルスクールのカイロ・アメリカン・カレッジで幼稚園から高校までの一貫校です。欧米人が多く住む緑豊かな地域にあり、机や椅子、書籍、運動器具、楽器等学校の備品からキャンパスや校舎の設計に至るまで米国スタイルで、エジプトでも日本でもない雰囲気がそこにありました。卒業式は、写真3にあるようにスフィンクスの前にしつらえられたステージで開催され、スケールの大きさに圧倒されました。

エジプトならではの演出に紅白のガウンと帽子を纏った卒業生は誇らし気で、一生思い出に残る卒業式になったのではないかと思います。ステージ下の吹奏楽団席にいた筆者も、いずれ自分もここで卒業することを想像しながら壇上の卒業生を見上げていました。

【写真3】スフィンクスの前で行われた卒業式(カイロ・アメリカン・カレッジ)

(出典:家族撮影)

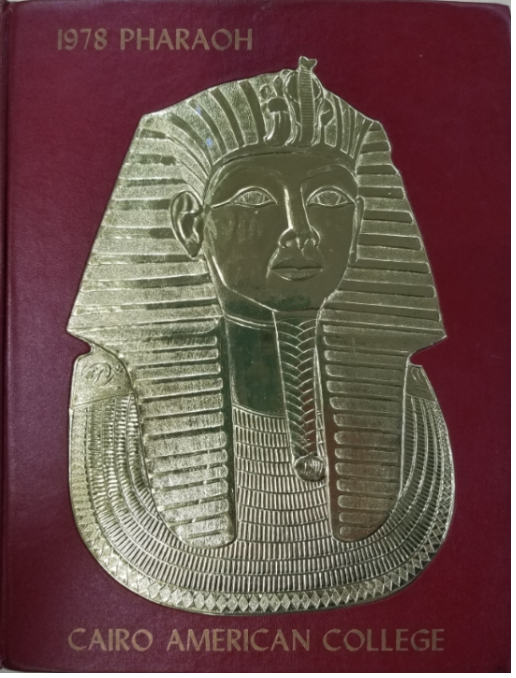

写真4は毎年発行される学校年鑑(Year Book)で、古代エジプトの王様の称号「ファラオ(Pharaoh)」というタイトルが付けられています。在籍する生徒と教職員の写真とともに、生徒会、クラブ活動、体育大会、公演等のイベントの模様が収められています。

【写真4】学校年鑑(Year Book)(カイロ・アメリカン・カレッジ)

(出典:筆者撮影)

当時、自宅にはダイヤル式の黒電話がありました。企業・団体、一般家庭の番号は5~6桁の番号が振られていました。ただ通信環境は不安定で、受話器を上げても発信音が出ず無音のままということは珍しいことではなく、またかかったとしても、相手の声は聞こえるのに自分の声が相手に聞こえないという「片通話」の場合もありました。

また、ごく限定的な情報ではありますが、企業のオフィスでも電話はほとんどつながらなかったそうです。大使館等に用がある時はメモを書き、人手を介して届けることが一番早くて確実な連絡手段でした。メールもファックスもないなか、日本や海外とのやりとりはテレックスが中心で、英文ベースの通信文を紙テープに入力し、テレックス端末に読み込ませて送ります。文章の長さで料金が決まるため、母音は省くなどして文字数を調整していました(Please→pls、Thank you→tnk等)。

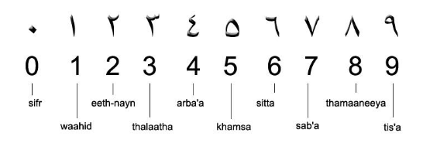

現地の生活でのコミュニケーション手段は、特に買い物ではアラビア語が必要でした。簡単な会話は耳から覚えたもので事足りますが、一般的に値段は図2のようなアラビア語の数字で表記されていたため、数字は認識できるようになりました。アラビア語の文字は右から左に書きますが、数字だけは左から右の順で書きます。

【図2】アラビア語の数字(上段)

(出典:https://followingfaye.blogspot.com/2012/06/arabic-numbers.html)

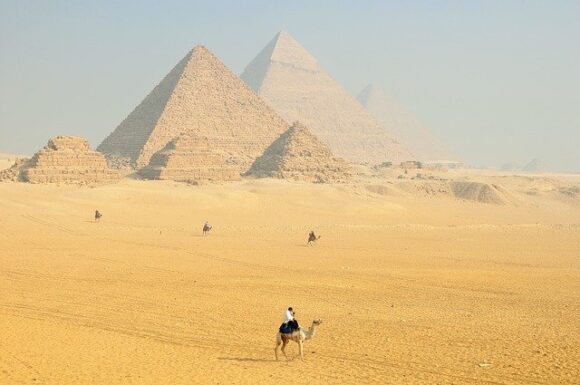

観光地

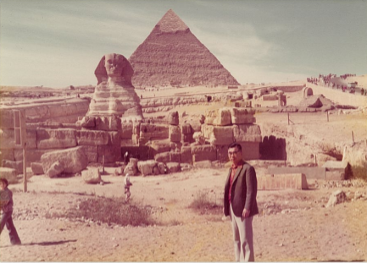

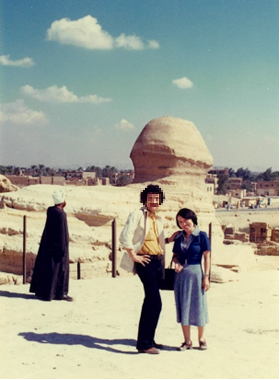

観光名所として最も知られているピラミッドとスフィンクスは、カイロから西南方向に車で20分ほど行ったギザにあります(写真5、6)。大きなピラミッドが3つ並び、カイロに近い方からそれぞれクフ王、カフラー王、メンカウラー王の墓で紀元前2500年に造られました。日中はガイド付きで内部を探訪できるツアー、ラクダに乗って一周りするツアー等があり、日没後はピラミッドとスフィンクスをライトアップする光と音のショーが観光客に人気でした。

【写真5】スフィンクスとピラミッド(ギザ)

(出典:家族提供)

【写真6】スフィンクスの後ろ姿(しっぽが見えるそうです)

(出典:家族提供)

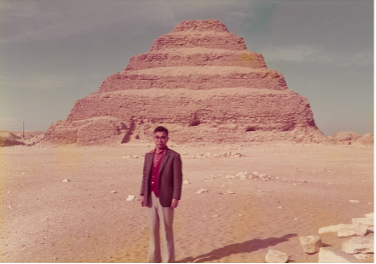

3大ピラミッドのあるギザからダハシュールまで続くピラミッド地帯はユネスコの世界遺産に登録されていますが、エジプトで最も古いピラミッドは写真7のサッカラの階段ピラミッドで、紀元前2700年に造られたと言われています。ギザの3大ピラミッドから10㎞ほど南に行った所にあります。

当時はアクセスが不便だったためか訪問時の観光客は極めて少なく、ガイドも土産物売りもほとんど見かけず静寂に包まれていました。話し声すら砂漠に吸い込まれるような静けさに圧倒されました。

【写真7】階段ピラミッド(サッカラ)

(出典:家族提供)

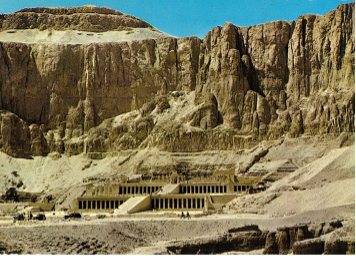

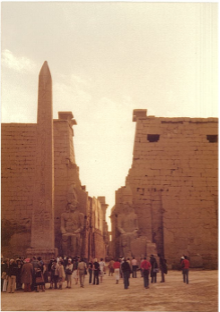

写真8~11は、カイロから500㎞ほど離れた都市ルクソールで、古代エジプト王朝の新大国時代にはテーベと呼ばれ、その首都として栄えた所です。黄金のマスクで有名なツタンカーメン王の墓はこの都市の王家の谷で見つかりました。この反対側の谷にはハトシェプスト女王が造営した、王が亡くなった時に葬儀を執り行う葬祭殿があります。ルクソールにはカルナック神殿、ルクソール神殿などの遺跡もあり、この一帯は「古代都市テーベとその墓地遺跡」として世界遺産に登録されています。

【写真8】ハトシェプスト女王葬祭殿。王家の谷は岩山の反対側にある

(出典:絵葉書 “LUXOR, Deir El Bahari: Hatshepsut’s Temple”、個人蔵)

【写真9】カルナック神殿

(出典:家族撮影)

【写真10】馬車でルクソール市内観光

(出典:家族撮影)

【写真11】ルクソール市内

(出典:家族撮影)

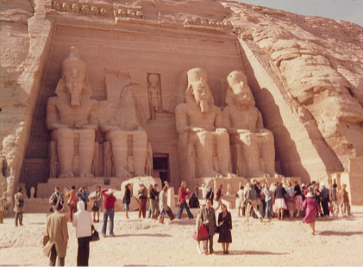

写真12は、スーダン国境の近くにあるアブ・シンベル神殿です。古代エジプトで最も有名なファラオ(王)のラムセス2世が建造したもので、太陽神ラーを祀る神殿と王妃ネフェルタリのために建造した小神殿からなります。岩窟神殿と言われ、ナイル川にせり出した岩山をくり抜いて造られたとされています。1956年にアスワンハイダムの建設の際には宮殿を含む付近の遺跡群が水没する危機にありましたが、ユネスコの協力のもとに10年以上に及ぶ救済活動を経て遺産は守られました。このアブ・シンベル神殿の保護活動が世界遺産創設のきっかけになったそうです。

【写真12】アブ・シンベル神殿

(出典:家族撮影)

終わりに

今でこそ写真はスマホで気軽に撮影できますが、当時カメラは一家に一台あるかどうかの貴重品で子供が気軽に持ち出すことはありませんでした。

この原稿を書くに当たり、日常生活の写真は思いのほか少なく、あると思っていた映像のほとんどが記憶を思い起こしたものでした。友達の家に向かう道や買い物に訪れた雑貨店や書店、公園代わりに遊びに行っていたスポーツクラブ、スクールバスから見た景色の写真などは1枚もありませんが、その時の風景、匂い、音、感触、感情等、半世紀近く経った今でも頭に浮かびます。

近年、人の記憶を画像化する研究や実験が行われており、脳内のイメージを視覚化できる可能性があるとして期待されています。記憶に残る出来事や個人の経験が視覚化され、映像で共有される日も近いかもしれません。

砂漠を挟んで空と川面の、白と藍色のコントラストが目に鮮やかだったナイル川上流の光景。セピア色に変わった写真にAIで思い出の色を重ねる日がくるでしょうか。その前にもう一度、自分の目で見られるよう、自由に旅に出られる日の再来を楽しみに待ちたいと思います。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

亀井 悦子の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合