拡がる自動車向けIoTサービス ~事故自動通報システムの動向

近年、生命の危険を伴う傷害を負う可能性のある大きな自動車交通事故が発生した際に、自動車の車載装置などから自動的に事故発生を通報する「事故自動通報システム(ACN:Automatic Collision Notification)」を装備した自動車の販売が進んでいる。これは、エアバッグが作動するような大きな交通事故が発生した際に、位置情報や車種、ナンバーなどの情報が、あらかじめ登録されているコールセンターに自動通報されるシステムで、自動車向けのIoTサービスの先駆けとも言える。またコールセンターのオペレーターによる通話で、運転手から事故やけがの状況を聞き出し、または運転手が応答できないような状況であることを把握して、救急車の派遣などを迅速かつ適切に実施することで、救命率の向上や傷害の重傷化の防止に資する装置として大いに期待されている。

国際基準の導入

ACNの普及の背景としては、国際連合の作業部会であるWP29(自動車基準調和世界フォーラム)において、「事故自動緊急通報装置に係る協定規則(第144号)」が採択されたことを受け、このWP29に加入している日本でも、2018年に国土交通省が国際基準を導入するために、道路運送車両の保安基準などの改正を実施したことがあげられる。

この改正で、これまで各自動車メーカーが事故発生時の緊急の動作に対して個別の名称や基準を設けていたのに対して、ACNの要件として、激しい衝突の発生(エアバッグの作動)をトリガーとして、事故発生時刻、位置情報、車両特定情報等が自動で発報すること、明瞭に聞き取りができるハンズフリーの音声通話ができること、衝突などの衝撃を受けた後も正常に作動すること、バックアップ電源など一定の電源性能を有することなどが盛り込まれ整理された。

この基準は、乗車定員9人以下の乗用車と車両総重量3.5トン以下の貨物自動車を対象としており、フルモデルチェンジ等など新しい型式で生産される新型車では2020年1月から、以前から同じ型式で継続して生産されている継続生産車については2021年7月から適用されている。

また現時点において日本では、新型車であってもACNの義務化はされていないが、特に欧州圏では導入が進んでいて、ロシアでは2017年、EUでも2018年以降の新型車に対して、自動事故通報システムの装着が義務化されており、いずれ米国や日本なども同様の取り組みが行われていくと想定される。

先進事故自動通報システム・D-call Net®

ACNの通報を受けるコールセンター機能や警察・消防への通報機能について、従来は各自動車メーカーが独自で運営していたところもあったが、現在では国産自動車メーカーのうち7社が、日本緊急通報サービスが運営するHELPNETを利用しており集約化が進んできている。

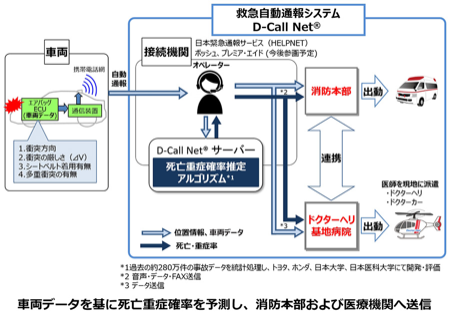

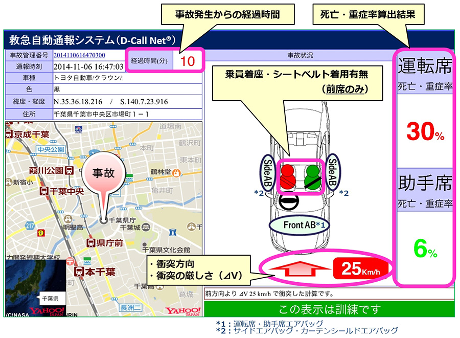

また更なる救命率の向上を目指して、ACNを発展させた「先進事故自動通報システム(AACN:Advanced Automatic Collision Notification)」の実用化も進んできている。これはD-Call Net®として運用されており、交通事故発生時において、衝突した方向や衝突の厳しさ、シートベルトの装着状況などの車両のデータを、過去280万件の国内の事故データをベースとしたアルゴリズムに基づいて自動で分析し、死亡重症確率を推定する。そしてその結果を、消防本部および協力病院に通報し、ドクターヘリやドクターカーの早期出動判断につなげることで、交通事故での救命率向上に貢献できるものである。導入前の実証実験では、今まで事故発生からドクターヘリで搬送して治療開始するまで平均38分かかっていたところを、D-Call Net®によって17分短縮できるという試算がされている(図1、2)。

【図1】D-CALL NET®概要

(出典:トヨタ自動車ニュースリリース(2018年06月15日)https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/22959829.html)

【図2】ドクターヘリ基地病院配信画面の例<訓練用>

(出典:トヨタ自動車ニュースリリース(2018年06月15日)https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/22959829.html)

このように高機能であるD-Call Net®は、本格運用が始まった2018年時点ではシステムの初期開発に携わったトヨタ自動車と本田技研工業の2社のみの参画であったが、その後日産自動車、マツダ、SUBARUをはじめ輸入車についても導入が広がっている。それに伴って、D-Call Net®対応自動車の台数は約114万台(2020年1月)から約300万台(2021年9月)と大きく拡大してきているが、日本の保有自動車台数約6,000万台に対してはまだ全体の5%程度であり、事故時の救命率向上のためにも、更なる普及促進が期待される。

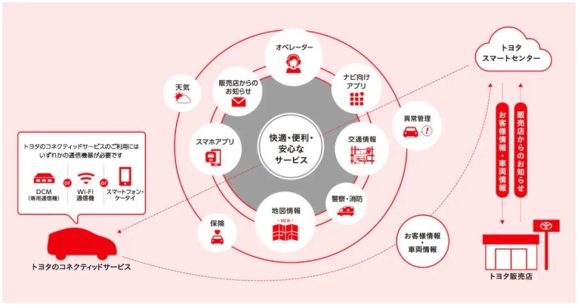

なお、このようなHELPNETやD-Call Net®を実現する自動車側の設備としては、カーナビゲーション向けの交通情報や地図情報などの通信も含めた、自動車向けテレマティクスサービスとして提供されているケースが多い。例えばトヨタ自動車の場合は、専用の通信モジュールであるDCU(Data Communication Module)を自動車に搭載し、携帯電話網を利用したMVNOサービスとして、通信費用を含んだテレマティクスサービス全体の定額利用料を利用者から徴収する形で提供されている(図3)。

【図3】DCU・エアバッグ連動タイプ

(出典:トヨタ自動車 G-BOOK.com http://g-book.com/pc/whats_G-BOOK_mX/technology/dcm.asp)

ドライブレコーダーとの連携

日本と同様に海外においても、この自動事故通報システムの導入は進められているが、これらの取り組みは主に自動車の買い替えによって進んでいくため、普及には10年単位の時間がかかると思われる。そのような状況の中で新たな潮流として、ドライブレコーダーと組み合わせ、既存の自動車に後付けする形での普及の動きが出てきている。

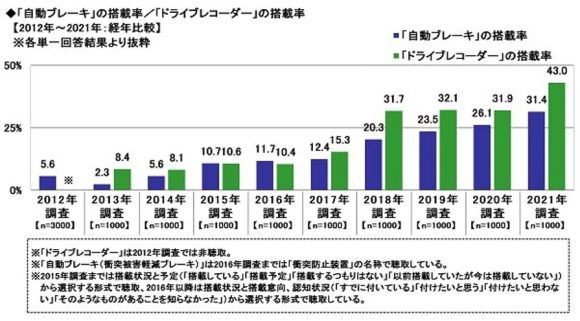

日本においてドライブレコーダーは、2000年代から主にタクシーや運送業者用として利用されてきたものの、あまり一般的な装備ではなかった。しかし2017年にあおり運転が原因と言われる東名高速での事故が社会問題として大きく報道されたことなどから、一般の自動車への搭載ニーズが高まり、また需要拡大による価格の低廉化が進んだことも相まって、近年普及が進んでいる。ソニー生命が毎年実施している、全国カーライフ実態調査によると、2018年に前年比でほぼ倍増となって普及率が30%を超え、2021年では約43%に達するなど、大きく拡大してきている(図4)。

【図4】ドライブレコーダーの搭載率(緑色) ※2012年は未調査

(出典:ソニー損害保険株式会社「2021年 全国カーライフ実態調査」 https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2021/08/20210824_01.html)

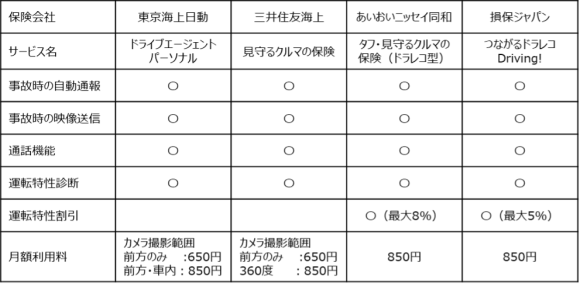

このようなドライブレコーダーの普及に合わせ、従来の自動車業界やカー用品業界だけでなく、損害保険会社のドライブレコーダー関連事業への参入が活発化してきている。これは2017年に東京海上日動が、ドライブレコーダー特約付きの自動車保険を発売したことがきっかけであるが、保険会社にとって、事故発生の通報や発生時の画像をいち早く入手することで、その後の迅速な事故対応に役立てることができるメリットがあることから、大手各社は通信機能付きのドライブレコーダーを、コールセンターのオペレーター対応と組み合わせて、月額レンタル利用という形でサービスを展開している。また事故時以外でも、ドライブレコーダーから得られた情報から、ドライバーの運転特性を分析した上で安全運転スコアとして提供するほか、一部の保険会社では安全運転スコアの高いドライバーに保険料の割引を行うテレマティクス保険を導入するなど、新たなサービスも生まれている(図5)。さらにD-Call Net®についても、従来の自動車本体の各種センサー情報による事故自動通報や死亡重症確率推定だけでなく、第2種D-Call Net(R)として東京海上日動と連携し、通信機能付きドライブレコーダーの画像情報を活用したACNの確立について、2023年度内を目指して取り組みが開始されている。

【図5】主なドライブレコーダー特約付き自動車保険

(出典:各社ホームページをもとに情総研作成)

現在利用されているドライブレコーダーのうち、通信機能付きは全体の1割程度と言われているが、上記のように自動車保険と連携し、ドライブレコーダーの高機能化を促すとともに、各種の割引制度などで利用者の実質負担コストを低減する仕組みを組み合わせることが、今後の既存自動車へのACNの普及拡大のガギであると思われ、ますますのサービス進展が期待される。

コネクティッドカーの普及拡大による将来像

また近年コネクティッドカーに関する情報が多く見られるようになってきた。これはICT端末としての機能を有する自動車で、情報ネットワークを介してコミュニケーションを行うことで様々なサービスが考えられており、ACNも、コネクティッドカーの重要なサービスと位置付けられる。また、コネクティッドカーについては、高精度地図配信やナビゲーション、交通情報提供、安全運転支援、メンテナンス支援、エンターテインメントなど様々なサービスが提供、または検討されており、今後ますますそのサービス範囲が広がってくると思われる(図6)。

こうした自動車のICT化は、更なるACNの普及拡大を後押しすることになるであろうし、また自動車との双方向の通信が可能になることにより、例えば、事故発生時に周囲の自動車に危険を通知することによる多重事故の防止や、事故現場を迂回するルートをナビゲーションすることによる渋滞抑制や緊急車両のルート確保など、更なるACNの利用拡大が考えられる。

未来の自動運転を見据えた運転支援システムとともに、ACNは、交通事故の犠牲者削減に大きく貢献できるものであり、コネクティッドカーや自動車保険などの様々なサービスとの連携によって、ますますの普及拡大が望まれ期待されている。

※D-Call Net(R)は、認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)の登録商標である。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

松田 治の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合