行政規制・プラットフォーム「サイバネティック・アバターの法律問題」 連載12回

はじめに

サイバネティック・アバター(CA)の法律問題に関する13回の連載も最終盤に至っている。以下では、まず、前回(12回)で議論をした民事刑事規制に引き続き、行政規制、すなわち、行政法がどのようにアバターとの関係で影響するのかを論じた上で、CAが活動するメタバースを運営するプラットフォームの果たすべき役割について検討していこう。

第1 行政規制

1 金融規制

金融規制を考える上では、メタバース上の金融取引について、仮想空間上の自称銀行が仮想通貨を集めて破綻したGINKOFinancial事件1があるものの、これはアバターとの関係は深いとは言えないので、適合性原則2、犯収法、その他の金融業法3に留意すべきであることを指摘するに留めたい。

なお、例えば、不招請勧誘に関する金商法38条4号が「金融商品取引契約(中略)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」としており、「訪問」と「電話」という行為態様を規定している。メタバース上の声かけやメッセージ送付等の勧誘は「訪問」にも「電話」にも該当しないとは解され得るが、アバター時代における規制の姿としてそれで良いか等は問題となるだろう。

2 ヘルスケア

(1)メタバースを通じたカンファレンス等

例えば、患者を診察するかかりつけ医が存在するものの、残念ながらその患者の罹患している疾病に関する専門家ではないので、専門医に意見を聞きたいといった場合において、いわゆるWeb会議によってコミュニケーションを行うことができる。ここで、CAの発展を踏まえ、メタバース上でかかりつけ医と専門医がお互いに立体的な患部画像を見ながらイメージを共有することで、より良いコミュニケーションを図ることが期待される。

このような場合においては、セキュリティ等医療情報の保護に関するルール4を遵守しながら安全に仮想空間でCAを利用して交流することになるだろう。

(2)オンライン診療

メタバース上に病院が建てられ、病気になった場合においてメタバースにログインすればすぐに診察を受けることができるのであれば、大変便利であり、かつ、時宜に叶った受診の増加は、公衆衛生上も好影響があるだろう。ここで、このようなオンライン診療については、医師法第20条本文は「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。」とし、また、医療法第1条の2第2項においても、病院や診療所等が医療提供施設と定義され、医療が医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供される旨が規定される。そこで、これらの規定との関係で、オンライン診療がどの範囲で許容されるかが問題となる。

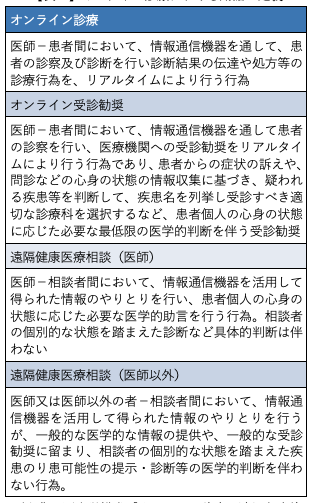

令和5年に一部改正された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」5は、診断や処方等の診療行為をリアルタイムで行う行為をオンライン診療とし、オンライン診療に対するルールを明確にしている(表1)6。

【表1】オンライン診療における用語の定義

(出典:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき筆者作成)

あるオンライン上の行為がオンライン診療の定義に入る場合、例えば、リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用すること(V1(6)②ii)、原則として特定多数人に対してオンライン診療を提供する場合には、診療所の届出を行うこと(V2(2)②iii)等の各事項を遵守すべきである7。

3 景表法

(1)はじめに

CA、特にVTuberは様々な広告宣伝に関与しており、その意味ではまさに景表法はCAとも関係が深い法令である8。なお、メタバースと広告規制としては、デジタルツインと屋外広告物規制等の問題もあるが、CAとの関係が薄いので、詳論しない。

(2)表示規制

景表法の定める表示規制としては、優良誤認(景表法5条1号)、有利誤認(景表法5条2号)、「商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」(景表法5条3号)が挙げられる。

ここで、景表法5条3号の対象として重要なのが2023年10月に新たに規制が導入されたステルスマーケティングである。VTuberがその配信の中で特定の商品やサービスを推薦すれば、VTuberのファンはその商品やサービスについてVTuber自身がそれを良いと信じて勧めていると理解してこれを購入する可能性が高い。しかし、実際には、それがVTuberとして良いと思っているから勧めたのではなく、単にスポンサーからお金をもらって宣伝しているだけということもないわけではない。

そして、ステマ規制を定める「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」9は「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」を景表法5条3号の対象として指定した。その具体的内容は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準10において明確にされている。上記のVTuberとスポンサーの間の事例に即して説明すると、要するに、①スポンサーが表示内容の決定に関与したと認められ、客観的な状況に基づき、VTuberの自主的な意思による表示内容と認められない場合であり、かつ、②その表示がスポンサーによる表示だということが明瞭となっていないため、スポンサーの表示でないと一般消費者に誤認され得るものが当該規制に違反することが示されている。

(3)景品規制

景品規制としては、懸賞の場合といわゆる総付景品の場合で異なる規制が適用されるが、CAとの関係が薄い。なお、メタバースゲームを含むゲームにおいて、利用者にとって自由に選択できない(ランダムな)形でアイテム等を付与するサービス(いわゆるガチャ)を行う場合には、コンプガチャ規制11が適用されるが、これもCAに固有の話ではないので、詳論しない。

4 電気通信事業法

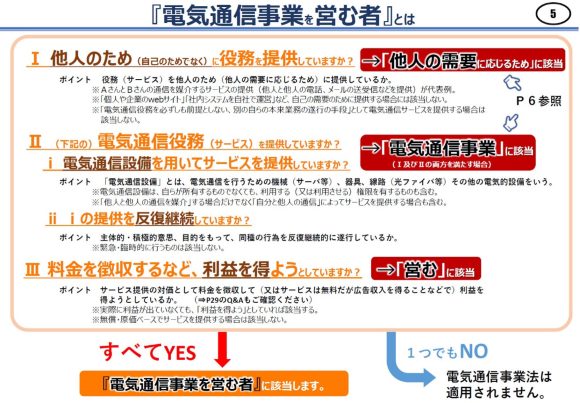

電気通信事業法によって、電気通信役務を提供する者の中に電気通信事業を営む者とそうでない者が区別され、電気通信事業を営む者の一部が電気通信事業者として届出・登録が必要となり、それ以外は届出・登録不要な電気通信事業を営む者である12(図1)。

【図1】電気通信事業法による「電気通信事業を営む者」の条件

(出典:総務省総合通信基盤局「電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック」

(2022年4月14日策定、2023年1月30日改定) https://www.soumu.go.jp/main_content/000799137.pdf)

メタバースにおける各サービスがこれらのうちのどの類型に該当するかは、メタバースの具体的サービス内容次第である13。

例えば、メタバース上でCA同士が交流する場合、特定のCA同士のやりとりを可能とするのであれば、他人の通信を媒介しているため、登録又は届出が必要な電気通信事業者の可能性が高い。これに対し、例えば、CAによるライブ配信を流すだけであれば、情報のやりとりができる「場」を提供しており、他人の通信を媒介していないとして届出・登録不要な電気通信事業を営む者となる可能性もある。なお、他人の通信を媒介していないとしても、利用者登録が必要なものであって、アクティブ利用者数が1,000万以上である場合には媒介相当電気通信役務として登録又は届出が必要電気通信事業者となる。

5 その他

その他、風営法(例えば同法の第2条第1項第5号のゲームセンター営業)該当性、出会い系サイト規制法等も問題となる。

なお、税法14については触れないこととする。

第2 プラットフォーム

1 プラットフォームの果たす役割

メタバースはプラットフォームが運営する、ある意味で「閉じられた」世界である15。

成原は、メタバースという仮想世界が企業等の「創造者」により創造されるところ、多くの場合、これらの創造者はメタバースプラットフォーム事業者の提供するプラットフォーム上で仮想世界を創造することから、メタバースプラットフォーム事業者は、メタ仮想世界において各々の仮想世界を創造することのできる枠を決めることができるという意味で、世界創造のモデレーションを行っていると指摘する16。

要するに、それぞれのメタバースがCA等の利用者にとって使いやすい「場」になるのか、それとも利用しにくい「場」になるかはメタバースプラットフォーム事業者のいわば「さじ加減」次第ということであるところ、プラットフォーム事業者の責任は重い。特にそのような「枠」づくりや、具体的なCAの活動に対する制約について、プラットフォーム事業者が自由裁量を持つものではなく、例えば、独占禁止法等によって制約を受けるものである。

なお、デジタルプラットフォーム透明化法や取引デジタルプラットフォーム法等については、CAそのものとの関連性が薄いので、ここでは詳論しない。

2 トラブル対応の必要性

メタバースにおいては様々なトラブル等が生じている。本稿第3回から第11回までにおいて、人格権侵害、知財侵害、刑事民事その他のトラブルとその解決の指針を論じてきた。そして、プラットフォーム事業者として、もしこれらのトラブルに対して何の対応も実施せず、トラブルの発生をなんら防止せず、トラブル発生後に被害者からの訴えに対し何らの措置も講じなければ、いわば「治安の悪いメタバース」となってしまって、善良で良質な利用者から離れていくだろう。

その意味で、筆者として、トラブル対応の必要性があるとは考えている。そして、その観点から、利用規約等を整備してどの範囲の行為が許容され、どこから許容されないかをできるだけ明確にし17、それを逸脱する場合には、例えば、警告をする、利用を一時停止する、そして最終手段としてアカウントを凍結するというような対応をすべきである。但し、4で述べるとおり、そのような措置は、行ったこととそれに対する措置が均衡している必要があり、かつ、どのような理由でその措置がされるのかに関する透明性も必要である。

なお、プロ責法の改正が閣議決定され、特定電気通信による情報流通で発生する権利侵害等対処法(情プラ法)として生まれ変わる予定である18。既に、インターネットホットラインセンター19等の違法・有害情報対策はなされているが、このような形でますますメタバースプラットフォームを含むプラットフォームは違法・有害情報に対する対応を迫られている。

3 プラットフォームによるサービス改変・終了

(1)エコシステムに悪影響を与える行為

Twitterの無料APIの提供終了によって、当該APIを利用していたサービスの一部が終了せざるを得なくなる等の影響が出た。メタバースプラットフォーム事業者がエコシステムを構築している場合において、当該エコシステムに悪影響を与えるような行為がどこまで許容されるかに関する線引きは難しいところである。

即ち、特定のAPIが永久に無料で提供されるという契約であればともかく、一定の価格変更はあり得るところであり、そのような値上げ自体が一律に許されないとは直ちには言えないだろう。しかし、例えば、APIが無料であることで、第三者が自発的に多数のサービスを提供する等、それを前提にエコシステムが構築され、利用者がその便益を享受している中、その状況を大きく変える、例えば大幅値上げをすることで利用者が享受していた第三者サービス等が使えなくなることについては、利用者とプラットフォームの間の利用契約に基づく主債務であるプラットフォームを利用させる債務ではないものの、一定の場合には信義則に基づく付随義務違反として、利用者に対する債務不履行を構成するのではないか等、多角的な検討を要する問題であろう。

(2)サービス終了

より悩ましいのは、例えば収益が上がらなくなった等の理由でメタバースプラットフォーム事業者がそのサービスの提供を終了することである。プラットフォームが突然サービスを停止することで、CAの活躍する「場」や「アバター」を奪うおそれがある。メタバースプラットフォームが特定のメタバースを終了することでCAの「居場所」が失われることは大変重大な問題である。CA利用者は友人関係や仮想世界内の保有資産を維持するためアカウントを維持し続ける必要性が高い20。

メタバースそのもののサービス終了ではないが、既にVカツと呼ばれるアバター提供業者がサービスを終了したことでアバターが使えなくなるという問題が現実に生じている21。

現行法の下でこうした問題を解決するとすれば、定型約款中の自由なサービス終了条項が不当条項として契約に取り込まれない(民法548条の2第2項)、又は自由なサービス終了条項を消費者契約法10条として無効とし、そのような条項に基づく終了が債務不履行となる22といったロジックが考えられるが、実務上一定のハードルがある。

この点に関する立法論としては、流石に「(どれだけ赤字が出るとしても)永久にサービスを続けよ」とまでは義務付けられないものの、例えば一定の要件を満たすメタバースに対し、相当の通知期間を置いてからでなければサービス終了を認めないとか、別のプラットフォームで活躍できるようにデータポータビリティを義務付ける等の対応が考えられる。

4 プラットフォームによるアカウント凍結

(1)はじめに

筆者は2018年という比較的早期に、あるVTuberを代理して国際動画共有プラットフォームを東京地裁で訴え、勝利した23。その後、特にSNSの凍結に対抗する一連の対応を、グラディアトル法律事務所髙田晃央弁護士と協力しながら行っている24。

以下では、上記報告を参考に、メタバースプラットフォームがCAのアカウントを凍結した場合の法的対抗について検討したい。

(2)対抗策

そもそもアカウント凍結等をされた場合の対抗策としては、プラットフォーム側が用意している異議申立て制度、書面や電話等による異議申立て(交渉)、裁判手続等の多様な選択肢がある。

このうち、裁判手続を利用する場合であっても、本訴か、民事保全手続(仮処分)か25、そして法律構成をどうするか等が問題となる。法律構成としては、永久凍結する場合において、例えば、「当該プラットフォームのルールに違反しているのでアカウントを凍結した」旨が表示されるのであれば、それを持って名誉毀損等の人格権侵害だとしてその差止(削除)を求める人格権構成が一つの構成としてあり得る。もう一つは、プラットフォーム事業者と利用者との間の契約に基づくアカウント利用請求権を根拠とした契約構成もあり得る26。

(3)国際裁判管轄

メタバースプラットフォームには外国事業者も含まれる。しかし、仮処分を前提とすれば、日本でメタバースプラットフォーム事業を行っていれば、プラットフォームが民事訴訟法3条の3第5号(日本において事業を行う者)であることを基礎として、民事保全法11条が適用される27。

なお、「消費者」「と事業者」「との間で締結される契約」「に関する消費者からの事業者に対する訴え」であれば民訴法3条の4により日本の裁判所に訴訟を提起することができる。

(4)準拠法

人格権に基づく差し止めの準拠法は被害者の住所地たる日本法(通則法19条28)だと主張することになるだろう。

これに対しプラットフォームは通則法19条は不法行為であって人格権ではない、契約に関する請求については利用規約において準拠法の合意があると論じるかもしれない。

このような主張に対しては、通則法19条は名誉毀損に関するものであるから、人格権侵害であっても名誉毀損であれば適用されるべきとか、仮に人格権侵害は通則法19条と異なる判断なのだとしても、人格の帰属するのはその国籍国であるので日本国籍なら日本法であると反論することになると思われる29。

(5)同定可能性(人格権構成)

アカウント名で本人を同定30することができ、「当該プラットフォームのルールに違反しているのでアカウントを凍結した」旨が表示されるのであれば、当該表示は原則として凍結されたユーザーの名誉を毀損する。

プラットフォーム側は、上記の表示をインターネット上の全員が見られるのだから、一般読者はインターネット上の全員であるところ、本名等が書かれていなければ誰のことか分からないと主張するかもしれない。しかし、いわゆる長良川事件最判31は一部の情報を知っている人が特定できれば同定可能性を肯定しており、メタバースで交流する友人は、本人のアバター名ID等から本人のことがわかるのだから同定を肯定すべきである。むしろ、次の(6)の真実性の問題で勝負をつけるべきことが多いだろう。

(6)利用規約違反の有無≒真実性

ここで、確かに重大な違反があれば、利用規約上も凍結が可能であり、それはやむを得ないところがあるし、当該違反の事実を表示したとしても真実性がある。とはいえ、具体的にどのような違反の事実があったかをプラットフォーム側が示すべきであるし、違反があった(真実性がある)として、公共性・公益性があるかは別途問題となる。実務上、プラットフォーム側が抽象的に違反があると述べるだけで、具体的な根拠となる違反内容を明示しないことがあり、問題である。

(7)契約上利用させる義務を負うか

利用契約が成立しており、当該利用規約は、プラットフォームが当該利用者の情報を第三者(例えば当該利用者と交流する他の利用者)に伝達することを認める代わりに、利用者が当該プラットフォームのサービスを利用することができるという内容であるから、契約上利用者はメタバースプラットフォームを利用する権利を有し、プラットフォームはこれを利用させる義務を負う。

これに対し、利用規約上にプラットフォームが自由に利用を停止できるという条項が設けられていることがあるが、利用規約のそのような条項は消費者契約法違反で無効である可能性が高い32。また、具体的なプラットフォームにもよるが、多くの場合、「重大な違反行為」がある場合にのみ凍結することとしており、かつ、プラットフォームとして軽微な違反に対しては、警告、アカウント一時停止等の選択肢を有する以上、他のより制限的でない手段を選びえないような重大な違反のみに最終手段たる永久凍結を適用すべきである。

(8)社会的評価低下の有無(人格権構成)

上記(7)のとおり、重大な利用規約違反があって初めて凍結される。そこで、「当該プラットフォームのルールに違反しているのでアカウントを凍結した」旨が表示されるのであれば、アカウントを凍結しなければならない重大な利用規約違反をした悪質なユーザーであるとの摘示であって社会的評価は低下する。

これに対し、プラットフォームはそもそも違反の有無を問わず自由に凍結できるから、凍結の事実は何ら社会的評価を低下させないと反論すると思われるが、この点は上記(7)で既に述べたとおりである。

(9)保全の必要

仮処分の場合において、凍結によって、他のCAとの交流ができなくなること自体が保全の必要性を基礎付ける。また、一部のCAはメタバース上で物品販売・サービス提供等を行っており、これができないことで生活等に支障をきたすことも保全の必要性を基礎付ける。

これに対し、プラットフォームからは、サブアカウント等新たなアカウントを作ればよいとの反論がされることがあるが、利用規約に凍結を回避するためサブアカウントを作れば凍結するとされていれば、サブアカウント等新たなアカウントを作ればよいとは言えないし、元のアカウントが有していた過去のログ、コンタクトリスト等の蓄積がなくなることによる不利益を踏まえると新たなアカウントを作れるというだけでは、直ちに保全の必要性を否定すべきではないだろう。

(10)小括

上記2のとおり確かに適切なトラブル対応は必要だが、メタバースの重要性は高まっており、アカウント凍結のもたらす影響は非常に大きい。そこで、プラットフォームが過剰反応をして凍結すべきではないアカウントを凍結し、CAの活動の場を奪うことは許されない。そのため、規約違反等が存在しない、又は当該規約違反が凍結という重大な措置と均衡しないにもかかわらずアカウントが凍結されたような場合には、ユーザーの異議申立てに応じ、速やかに凍結を解除すべきである。

上記の議論がメタバースプラットフォームによる適切な凍結権の行使及びCAがより安心して利用できるメタバースにつながることを期待したい。

5 プラットフォームの責任

(1)法的責任

ア ユーザーに対する責任

プラットフォームの責任については名古屋地判平成20年3月28日判時2045号152頁33が「本件利用契約における信義則上,被告は原告らを含む利用者に対して、欠陥のないシステムを構築して本件サービスを提供すべき義務を負っている」としている。即ち、メタバースプラットフォームはアーキテクチャー(下記(2)も参照)、利用規約、そして違反者に対する措置等を通じて、CAの利用者を保護する法的義務を負い、それに違反すれば法的責任が問われ得る。上記事案で名古屋地裁は、オークションサービス提供企業が負うべき義務は「そのサービス提供当時におけるインターネットオークションを巡る社会情勢、関連法規、システムの技術水準、システムの構築及び維持管理に要する費用、システム導入による効果、システム利用者の利便性等を総合考慮して判断されるべき」とした上で、時宜に即して、相応の注意喚起措置をとるべき義務があったところその義務は尽くしており、それ以上に(原告の主張した信頼性評価システムの提供、出品者情報の提供・開示、エスクローサービスの義務付け等の)義務を負わないとし、原告の請求を棄却した。

メタバースにおいても、メタバースプラットフォーム事業者が何を行うべきかは、上記の名古屋地判がいうように、「そのサービス提供当時におけるメタバースを巡る社会情勢、関連法規、システムの技術水準、システムの構築及び維持管理に要する費用、システム導入による効果、システム利用者の利便性等を総合考慮して判断されるべき」であり、例えば、ハラスメント対策、なりすまし対策、誹謗中傷対策等について、上記の各観点を踏まえてその時々になすべき対応を決定していく。例えば、2021年段階におけるなすべきであった対応と現時点(2024年段階)におけるなすべき対応は変わっているかもしれない。

イ ユーザーの行為に対する責任

プラットフォーム上でCAが行う違法行為に対し、プラットフォームがどこまで責任を負うかもまた問題となる。

例えば、著作権については誰が侵害主体となるかが問題となる34。この点については既に様々な判例が出ている35。例えば、メタバースサービス提供者が、メタバース上において、CA同士が、他人の著作物の内容を共有し、当該著作物を閲覧し合えるようなアーキテクチャーとしている場合について、侵害主体はサービス提供者ではないか36等、具体的状況ごとの判断になるだろう。

なお、価値中立なメタバースを利用して違法行為又は違法である可能性のある行為が行われる場合であれば、Winny事件最決37が参考になるだろう。例えば、メタバースにおいてそれぞれのCAが絵を描くことができる機能を提供したところ、一部のユーザーが著作権を侵害する絵を描いたとか、メタバースプラットフォームが自由にワールドを作成できるようにしたところ、あるユーザーが特定のゲームキャラクターをもとにI2I(image to image)の手法で類似するキャラクターを生成AIで作成し、そのようなキャラクターが多数存在するワールドを作成したといった場合である。

加えて、メタバースプラットフォームの設計(デザイン)、つまり、メタバースプラットフォーム事業者が表現行為性や情報流通の基盤性を備えるような態様でメタバースを設計しているかどうかが責任の判断を分ける可能性がある。この点につき、大島は、プライバシー侵害を念頭に被害者からのメタバースの提供事業者に対する侵害行為差止請求について、Google決定38とTwitter決定39を比較し、「Google的なものであれば『明らか』要件が課される一方で、ツイッター的なものであれば『明らか』要件は課されない」と指摘する。つまり、Googleは表現行為性や情報流通の基盤性を備えているが、Twitterはそのような性質を備えていないということである。そこで、Googleのように表現行為性や情報流通の基盤性を備えるようにするか否かが、差止基準の設定の際には重要なポイントになるとする40。

(2)デフォルト、ナッジ、教育等

メタバースプラットフォーム事業者は、安全なデフォルトを設定する等、ナッジ41を効かせて、CAのユーザー、特にメタバースに慣れていない初心者が安全に活動できるような環境を構築すべきである。例えば、ハラスメント等を防止するためのバブル機能をデフォルトで提供し、ユーザーが慣れた後に自発的に解除するかどうかを決められるようにする等である。

但し、そのような安全なデフォルトを提供していても、ユーザーがそれを解除した場合において、どれだけ安全性が害され得るかを理解しないままであれば、そのような安全なデフォルトを設定したことの意味は薄れてしまう。例えば、CAのハラスメント被害においては、悪意ある他のCAからバブルを外すよう誘われた上で、ハラスメント被害にあうことが多い。そこで、メタバースプラットフォーム事業者は、「デフォルトから変更するとどの程度危険になるのか」についてユーザーに対して情報提供や教育を行うことで、その意味を理解したCAのみが、デフォルトと異なる設定に変更することができるようにすべきである。例えばバブル機能を解除する場合に「悪意ある他のユーザーから意に反する接触等を受ける可能性があり、その場合には、このボタンを押すことで、ワープ機能を発動して逃げることができる」等と説明した上で解除できるようにする等である。

このような対応を通じて、安全安心なメタバース上でCAが自由に活動できる社会が望ましい。

なお、脱稿後、「メタバースの原則」(1次案)が公表された42。

本研究は、JSTムーンショット型研究開発事業、JPMJMS2215の支援を受けたものである。本稿を作成する過程では慶應義塾大学新保史生教授、情報通信総合研究所栗原佑介主任研究員及びグラディアトル法律事務所髙田晃央弁護士に貴重な助言を頂戴し、また、早稲田大学博士課程杜雪雯様及び早稲田大学修士課程宋一涵様に脚注整理等をして頂いた。加えて、T&S編集部には詳細な校閲を頂いた。ここに感謝の意を表する。

- https://wired.jp/2007/08/17/『second-life』の銀行破綻:「無法空間」での規制とは

- AMTメタバース法務研究会「メタバースと法(第6回・完)メタバースと金融規制」NBL1233号(2023)99頁参照。

- 斎藤創=浅野真平「多くの論点や留意点に直面するメタバース空間の法律適用:国境なきメタバース内の金融取引にどの国の金融規制が適用される?」金融財政事情73巻38号(2022)34-37頁。

- 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第0版(令和5年5月)」<https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html>(2024年3月11日最終閲覧、以下同じ)、経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン 第1.1版」(2020年8月作成、2023年7月改定)<https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/ healthcare/01gl_20230707.pdf>

- 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(2018年3月作成、2023年3月一部改訂)<https://www.mhlw.go.jp/content/001126064.pdf>

- なお、医療機関への受診勧奨をリアルタイムで行うオンライン受診勧奨には一部適用され、一般的な情報の提供に留まり、診断等の医学的判断を行わない遠隔健康医療相談には適用されない。

- なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関し「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)<https://www.mhlw.go.jp/ content/R20410tuuchi.pdf>及び「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告及び医療機関の把握について(周知)」(令和5年7月31日付け厚生労働省医政局医事課事務連絡)<https://www.mhlw.go.jp/content/001128059.pdf>を参照。

- 松尾剛行『広告法律相談125問』(日本加除出版、第2版、2022)、松尾剛行『実践編 広告法律相談125問』(日本加除出版、2023)

- 消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)」<https://www.caa.go.jp/ policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/assets/representation_cms216_230328_07.pdf>

- 消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(令和5年3月28日消費者庁長官決定)<https://www.caa. go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf>

- 消費者庁「オンラインゲームの『コンプガチャ』と景品表示法の景品規制について」(2012年5月18日作成、2016年4月1日一部改定)<https://www.caa. go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/120518premiums_1.pdf>

- 登録及び同法第16条の届出を要しない場合であっても、「電気通信事業を営む者」に対しては、検閲の禁止(第3条)、通信の秘密の保護(第4条及び第 179 条)、外部送信に関する規律(第27条の12)といった一部の規律は適用される。Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会 報告書」<https://www.soumu.go.jp/main_content/000892205.pdf>38頁。

- 総務省「電気通信事業参入マニュアル(追補版)」(2005年8月18日策定、2023年1月30日改定)<https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf>、総務省総合通信基盤局「電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック」(2022年4月14日策定、2023年1月30日改定)<https://www.soumu. go.jp/main_content/000799137.pdf>参照。

- 下尾裕=中村美子「メタバースと法(第5回)メタバースと税務」NBL1231号(2022)76-82頁。

- 中崎尚「バーチャルワールド(仮想世界・仮想空間)における法的問題点(1)総論--アバターや3D空間がどう影響するか」NBL926号(2010)67頁。

- 成原慧「メタバースのアーキテクチャと法」Nextcom52号(2022)26頁。

- なお、ここで「利用規約等」としているのは、利用規約本体では一定程度抽象的に記載せざるを得ないことはあり得るものの、その下位規範等を利用して、最終的には何が許され、何が許されないかが利用者にとって一義的に分かるようにすべきだという趣旨である。

- https://www.soumu.go.jp/main_content/000931477.pdf

- インターネット・ホットラインセンターHP <https://www.internethotline.jp>

- 中崎・前掲注15)68頁。

- 岡田有花「『Vカツ』突然の終了発表 アバターは利用不可に『体なくなる』ユーザー困惑」(2022年1月13日)<http://www.itmedia.co.jp/news/spv/2201/ 13/news134.html>

- 黒根祥行「モバイルゲームにおける法的諸問題と後の法的課題」甲南法務研究16号(2020)1頁参照。

- 松尾剛行「プラットフォームによるアカウント凍結等に対する私法上の救済について」情報法制研究10巻(2021)<https://www.jstage.jst.go.jp/article/alis/ 10/0/10_66/_article/-char/ja/>66-78頁。

- 松尾剛行=髙田晃央「X(旧Twitter)等のSNS凍結に対する法的対応」情報ネットワーク法学会23回研究大会個別報告(2023年12月10日)

- 仮処分の場合は、被保全権利の存在を疎明することに加えて「著しい損害又は急迫の危険を避けるためにこれを必要とするとき(民事保全法第23条第2項)」という保全の必要性を疎明する必要がある。

- 前者の構成につき、松尾=高田・前掲注24)参照。後者の構成につき小倉秀夫「大規模 SNS におけるアカウント凍結に対する司法的救済の可能性」情報ネットワーク法学会第19回研究大会参照。

- 「保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。」

- 「第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。」

- なお、契約構成は契約の問題であり、契約違反こそが請求原因であることから、仮に外国法であってもそこまで帰結は変わらないだろう。なお、消費者であれば消費者契約の成立及び効力に関する強行法規は適用される(通則法11条)。

- この点については松尾剛行「仮名・匿名で活動する主体に関する名誉権等の人格権法上の保護─サイバネティック・アバター時代を背景として」学習院法務研究14号(2020)1頁以下も参照。

- 最判平成15年3月14日民集57巻3号229頁

- ゲームプラットフォームが「会員として不適切であると当社が合理的に判断した場合」等に会員資格取消措置等を行い,その場合のプラットフォームの責任を免除する旨の条項が消費者契約法により無効となるかが問題となった。裁判所は,プラットフォームが合理的判断をした結果として会員資格取消措置等を行ったつもりでいても,客観的には当該措置等がプラットフォームの債務不履行又は不法行為を構成することは十分にあり得るところで,プラットフォームは,そのような場合であっても,この条項に基づき,損害賠償義務が全部免除されると主張し得る、結果,消費者契約法8条1項1号及び3号の各前段に該当するとして,かかる条項を消費者契約法に違反する不当条項として無効としたモバゲー事件(東京高判令和2年11月5日消費者法ニュース127号190頁)参照。

- 控訴審は名古屋高判平成20年11月11日自保ジャーナル1840号160頁。

- 上野達弘「メタバースをめぐる知的財産法上の課題」Nextcom52号(2022)11頁参照。

- 音楽教室事件最判令和4年10月24日判タ1505号37頁等を含む関連する判例群についてクラウドの観点から検討したものに松尾剛行『クラウド情報管理の法律実務』(弘文堂、2版、2023)137頁。

- 最判平成23年1月20日民集第65巻1号399頁や最判平成23年1月18日民集第65巻1号121頁等参照。

- 最決平成23年12月19日刑集65巻9号1380頁。

- 最決平成29年1月31日民集71巻1号63頁。

- 最決令和4年6月24日民集76巻5号1170頁。

- 大島義則「メタバースにおける人格権と表現の自由」法セ2023年2月号35頁。

- 那須耕介ほか『ナッジ! したいですか? されたいですか?』(勁草書房、2020)参照。

- https://www.soumu.go.jp/main_content/000931138.pdf

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

松尾 剛行の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合