テレワークは「終わった」のか、「これから」なのか ~「ハイブリッドワーク」が最終解とも言えそうにない理由~

1.テレワークの興亡

(1)米国の在宅勤務禁止令

2024年の米国大統領選挙は、国を二分しての大激戦の結果、共和党のトランプ元大統領が返り咲きを果たし、1月20日、正式に2期目の大統領に就任した。就任式を終えたばかりのトランプ大統領は、就任初日に「パリ協定」からの離脱や、不法移民の入国阻止に向けた非常事態宣言など、数十件の大統領令を発し、前政権からの政策転換を図っている。それらのうち、“RETURN TO IN-PERSON WORK(対面勤務へ復帰せよ)”と題した、実質的にわずか一文の大統領令[1](The White House, 2025)が、多くの人々を震撼させている。

連邦政府職員の在宅勤務を禁じたこの大統領令は、トランプ大統領の最側近の座に、電気自動車(EV)のTesla、宇宙企業のSpaceX、SNSのX(旧Twitter)などを経営する実業家イーロン・マスク氏が就いたときから、多くの人たちが、米国におけるテレワークの今後の動向を固唾をのんで見守っていた結果だ。なぜなら、マスク氏はかねてより、Tesla社の在宅ワーカーを非難し、こうした行為が職場に出勤しなければならない人への侮辱だとの考えを述べたり(Bloomberg, 2023)、「リモート勤務を希望する人は週に最低40時間オフィスで勤務しなければならない。さもなくばテスラを退社してもらう」(Bloomberg, 2022)と要求したりするなど、テレワークという働き方に対して、強硬に反対してきた立場であるからだ。実際、既に昨年12月の段階で、連邦政府職員のテレワークを禁止し、対応できない職員を退職させる方針を示しており(日本経済新聞, 2024)、大統領令は、その方針を早々に現実のものとした格好だ。

(2)わが国のテレワーク

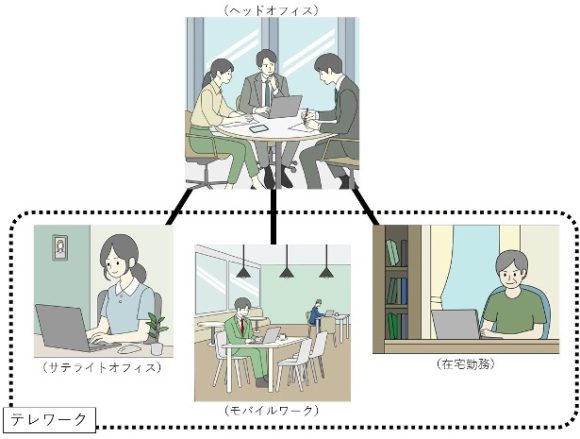

「テレワーク」は、一般に「ICTを活用した、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方」と説明され、『在宅勤務』『モバイルワーク』『サテライトオフィス勤務』などが典型的な類型とされる(図1)[2]。

【図1】主なテレワークの類型

(出典:筆者作成)

テレワークは世界的に見ると、従来から、米国や北欧・西欧諸国を中心に、相対的に高い普及状況を示してはいたものの、働き方の主流となるに至らず、パンデミック前の各国政府は、その普及に努力を傾けていた。例えば、英国では2012年のロンドン五輪を契機としたテレワークの導入に注力した。また、環境汚染問題や大地震などを背景に在宅勤務の普及が相対的に進んでいた米国では、オバマ政権下の2010年に「テレワーク強化法」を制定し、連邦政府によるテレワーク普及を推し進めてきた。

このような状況下だからこそ、テレワーク推進に急ブレーキを踏む、トランプ=マスク政権の政策が注目されているわけだ。

他方、わが国では、1980年代から徐々に普及してきた働き方ではあるが、数年前までは、子育て中の女性社員の働き方と決めつけられたり、ベンチャー企業の若手社員がおしゃれなカフェなどでノートパソコンを操作しているイメージが語られたりで、決して働き方のマジョリティとは見なされてこなかった。

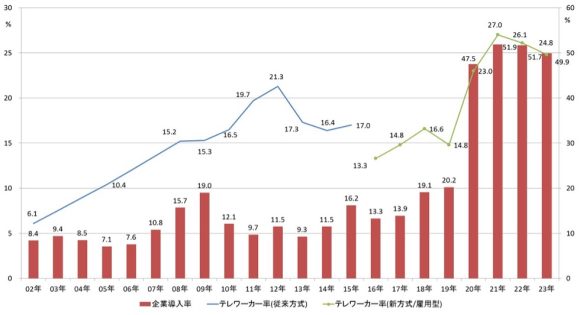

実際、数年前の時点では、テレワークを導入している企業は全体の1~2割程度(総務省, 各年度)、テレワークで仕事をしているワーカーも、1~2割程度(国土交通省, 各年度)といった普及水準にあった。しかし、2020年春から新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行(パンデミック)し、人と人との接触機会を極小化することが求められるようになると、それ以降は5割程度の企業がテレワークを導入し、3割弱のワーカーがテレワークで仕事をするようになった。こうして在宅勤務を中心としたテレワークは、ようやく社会のメインストリームの一角を占めるようになった(図2)。

とはいえ、新型コロナウイルス感染症の5類移行により強力なフォローウインドは止み、「働き方改革」の一本足打法に頼らざるを得ない状況である。ただし、マスク氏のような強硬な反対勢力が立ちはだかっているわけでもない。こうした状況のもと、最近2~3年間のテレワーク導入企業の比率とテレワーカーの比率は、パンデミック前より随分と高い水準を維持しながらも、やや減少傾向を示し続けており、どうにも方向感がはっきりしない。

2.テレワークの方向感が分からない

では、この『凪』のような状況から、どのようなトレンドを読み取るべきだろうか。

(1)Cons Telework:「テレワークは終わった」

楽天グループは早くも2021年の時点でテレワークの頻度を縮小して「週4日出社」に切り替え、自動車大手のホンダは2022年から「原則出社」としている。IT大手のGMOインターネットグループも2023年より「原則出社」に制度を改め、同じくLINEヤフーは、今年4月以降、事業部門は原則週1回、それ以外の部門は原則月1回の出社を求めることとするなど、テレワークを廃止ないしは縮小する企業が少なくない。

これらの企業の多くは、テレワークの実施に伴うコミュニケーション不足の解消や生産性向上などを理由に、テレワークからオフィス勤務への回帰を進めている点が共通している。

そもそも、わが国の約40年間のテレワークの歴史において、様々な企業がテレワーク実施の阻害要因として挙げる理由は、常に、①適用業務範囲(業務がテレワークに適していない)、②情報セキュリティ、③導入・運営コスト、④勤怠管理、⑤業績評価、⑥コミュニケーション、⑦生産性、に集約され続けてきた。しかし、法制度・技術革新・公的支援制度などの内的・外的環境の変化とともに、徐々に阻害要因を乗り越える企業が増え、最後にパンデミックが大きく背中を押した格好である。だが、それでも乗り越えられなかった「壁」が、コミュニケーション問題と生産性問題だった、と言うことができるだろう。

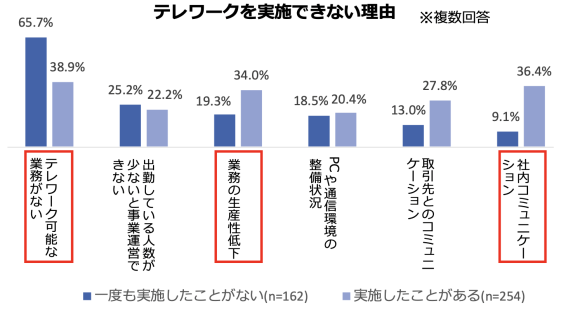

実際に、テレワークを実施していない企業に対するアンケート調査(東京商工会議所、2022)において、以前と同様に、前述のような阻害要因が列挙される中で、「コミュニケーション(社内・対取引先)」と「生産性低下」だけは、テレワークを一度も実施したことがない企業よりも、テレワークを実施したことのある企業の方が、大幅に強く阻害要因として認識されていた(図3)。一方、①適用業務範囲問題や②情報セキュリティ問題などの多くの阻害要因は、テレワーク実施前に懸念していたほどの「壁」ではなかった(いわば「食わず嫌い」)ものの、⑥コミュニケーション問題と⑦生産性問題の「壁」は乗り越えられず、方針転換(テレワークの廃止や縮小)を図る例が少なくないようだ。

テレワーク実施企業やテレワーカーの数が頭打ちになり、微減とはいえ、減少に転じている現状は納得感がある。その意味では、テレワークはもう「終わった」のかもしれない。

【図3】テレワークを実施できない理由

(出典:東京商工会議所(2022))

(2)Pros Telework:「テレワークはこれから」

その一方で、「完全テレワーク」に近い状態を実現している企業も少なくない。

先駆的な例としては、日本IBMが1987年からテレワークを導入し、現在では「eWork(週3日までの在宅勤務)」「ホームオフィス(週4~5日の在宅勤務)」など、柔軟な働き方を選択できる制度を整備している。

パンデミックが契機になったものとしては、富士通が2020年から「Work Life Shift」という新たな働き方を導入し、全社員約8万人を対象に在宅勤務を基本とする制度を開始した例がある。また、2020年から「Calbee New Workstyle」を導入し、モバイルワークを標準とする働き方を推進しているカルビー、東京での出社率を約2割、名古屋では約3割に抑え、リモートワークを原則とする新たな制度を2021年に導入したトヨタ自動車の例などを挙げることができる。他にも、サイボウズ、リクルート、KDDI、NTTグループなど、高い比率でのテレワークを前提とした組織運営に移行した企業は枚挙にいとまがない。

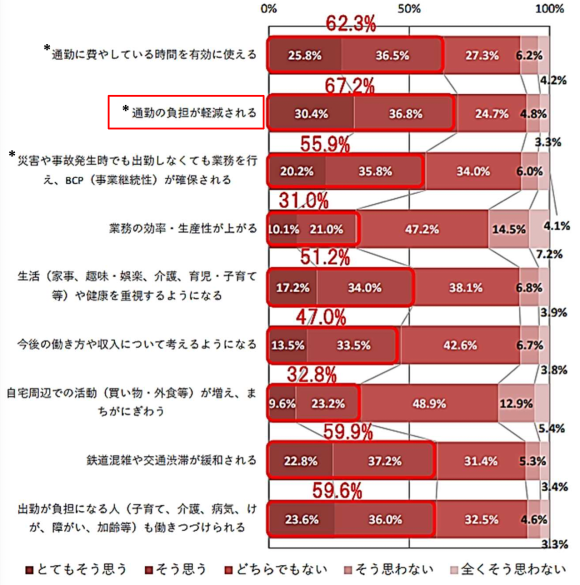

当然のことながら、これらの企業は上記の「壁」に直面しながらも、それらを乗り越えてきた。テレワークの導入により、柔軟な働き方を推進し、社員の生産性向上やワークライフバランスの改善を図っているのである(図4)。

パンデミックが契機になったとはいえ、テレワーク実施企業やテレワーカーの数が飛躍的に増大し、数年間にわたって高水準を維持している現状は、テレワークへの潜在的なニーズを感じさせる。その意味では、テレワークはまだまだ「これから」なのかもしれない。

3.ハイブリッドワークは本当に「第三の道」なのか

(1)ハイブリッドワークの普及

このように、テレワークの見通しについて方向感が定まらない中、コロナ禍の頃から第三の道として「ハイブリッドワーク」という働き方が注目されるようになっている。ハイブリッドワークとは、すなわち、完全テレワークでもなく、完全出社でもない、「何らかの比率でのテレワークと出社の組み合わせ」のことである。

国土交通省の調査によれば、企業等に勤務しているテレワーカーのうち、継続する意向のある者の今後のテレワーク実施希望頻度は現状よりも高く、「週5日」が最も多い。次いで「週2日」「週1日」が多くなっている。また、7割以上のテレワーカーは、週1日以上の出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークを希望しているという(図5)。

先述のとおり、テレワークを実施した企業等が出社ベースに回帰する背景には、コミュニケーション問題と生産性問題という阻害要因があると考えられる。オフィスワーカーの多くは、上司・同僚・部下といった社内のメンバーや、社外の取引先などとのコミュニケーションなど、多様なコミュニケーションを行いながら、業務を進めている。そのため、対面での会議や打ち合わせの実施が難しいテレワーク環境では、WEB会議の利用が一般化しており、Zoom、Webex、Teamsといった会議ツールが大きく普及している。さらに、オフィスワーカーの多くが、会議や打ち合わせといったフォーマルなコミュニケーションばかりでなく、何気ない会話や雑談(インフォーマルコミュニケーション)を通じて、情報の収集・伝達・共有を行うことも多々ある。そのため、テレワーク環境では社内SNSやチャット等のツールが活用されるケースも少なくない。また、リアルなオフィス空間では、雰囲気、空気、上司の顔色、などといったノンバーバルコミュニケーション情報が重要な意味をもつ場合もある。どんなにICTツールが発達・普及したとしても、それで十分とはいえず、コミュニケーション不足が生じ、それに伴い生産性が低下する恐れがあることは否定できない。

しかしながら、オフィスワーカーのすべての業務が、常にコミュニケーションを前提としているわけではない。すなわち、テレワークでも支障を感じずに行える業務があることもまた、自明と言える。

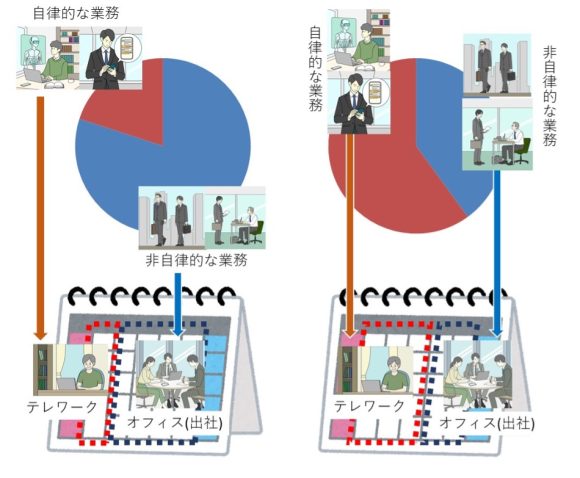

暗黙知を他者に移転する共同化プロセスや、暗黙知を他者と共有する表出化プロセスなどの業務は、濃密なコミュニケーションを前提としたオフィス環境でこそ生産性が確保されるだろう。しかし、表出された知識を他の知識と組み合わせることで新たな知を創出する連結化プロセスや、連結化プロセスによって新たに創出された形式知を自家薬籠中の物として、形式知から個人の暗黙知へ変化させる内面化プロセスなどの業務は、コミュニケーションを前提としたオフィス環境で行う必然性が低い。むしろ、コミュニケーションが制限されたテレワーク環境でこそ生産性が向上する可能性を秘めている。また、上司・同僚・部下などの社内メンバーや社外の取引先などと一緒に仕事を進めた方が効率的といえる非自律的な(共同化・表出化プロセスの)業務と、自分一人で仕事を進めた方が効率的といえる自律的な(連結化・内面化プロセスの)業務を、どのワーカーもそれぞれ何割かずつ抱えていることは一般的である。とするならば、前者に適した出社/オフィス環境と、後者に適したテレワーク環境のハイブリッド形態が志向されるのは当然の帰結であろう。

仮に、ICTツールによるコミュニケーションの代替性を小さく見積もるのであれば、例えば、前者:後者の業務量の比率が4:1のワーカーは「週1日のテレワーク」が最適解であり、2:3のワーカーは「週3日のテレワーク」が最適解と言ってよさそうだ(図6)。

(2)ハイブリッドワークが幸福をもたらす条件とは

ここまで、「ハイブリッドワーク」の普及の背景について、もっともらしい考察を加えてみたものの、大きな疑問を拭い去ることができない。それは、1990年代・2000年代にテレワーク導入企業率とテレワーカー率が1割前後だった「テレワーク冬の時代」を思い起こしてみたとき、当時のテレワークが、まさに「ハイブリッドワーク」であった記憶が鮮明に残っているためである。

当時、外資系企業やICT企業、製薬各社などがリードする形で、わが国でも一部の企業がテレワーク制度を導入するようになっていた。だが、多くの場合、「入社○年以上の社員のうち、育児または介護の要がある社員について、人事部が審査のうえ、週に1回の在宅勤務を認める。在宅勤務実施の際は、事前に上長の承認を得て、前日までに在宅勤務時の業務予定を提出し、当日は始業時と終業時に上長に連絡のうえ、翌日、業務成果物を提出すること」といったルールを定めているのが一般的であった。まさに、週に1日をテレワーク(在宅勤務)に充て、週に4日は出社する、というハイブリッドワークが導入されていたのである。

実際、2009年におけるテレワーカー[3]の在宅勤務時間は、週平均8.9時間(国土交通省, 2013)であり、これは、ほぼ1日分の勤務時間に相当している。

しかしながら、このハイブリッドワークは図2で分かるように、長らく本格普及することはなく、2020年からのコロナ禍に伴う「完全テレワーク」の登場を待つこととなった。では、「コロナ禍前のハイブリッドワーク」と「コロナ禍後のハイブリッドワーク」は何が違っていたのだろうか。

まず、「コロナ禍前のハイブリッドワーク」はワーカーにとって、テレワークで働くか、出社して働くか、といった選択の余地がかなり少なかった。業務特性によりテレワークへの親和性が異なるのはやむを得ないにせよ、育児・介護といった家庭環境や、勤続年数などといった条件をクリアしたワーカーのみがテレワークを選択できる、という状況は、コロナ後の現状とは大きく異なる。

次に、その結果としてテレワークで働くワーカーが非常に少なかった。また、テレワーカーがテレワークを実施する頻度が非常に低かった。極めて低頻度のテレワーカーを含め、せいぜい10~15%程度のワーカーが、時々[4]、テレワークで働く程度では、世間から、「特別な人たち向けの特別な勤務制度」としか認識されてこなかったのもやむを得ない。

そして、最大の差異は、テレワーカーが日々、テレワークで働くか、出社するか、といった働き方の選択をする権利がワーカー側にはなかったことである。「週1日」の枠の中で、特定のテレワーカーが特定の曜日にテレワークを実施する運用であったり、テレワーク実施日を上長から指定されたり、ワーカーが指定できる場合でもあらかじめ1カ月分をまとめて指定する運用であったり、と融通の利く制度ではないケースが多かった。

すると、どのような現象が起こるだろうか。先述した「上司・同僚・部下などの社内メンバーや社外の取引先などと一緒に仕事を進めた方が効率的といえる非自律的な(共同化・表出化プロセスの)業務」と「自分一人で仕事を進めた方が効率的といえる自律的な(連結化・内面化プロセスの)業務」のタイミングと、あらかじめ決定されているテレワーク実施日がうまく合致する可能性はそうそう高くないであろうことは明らかである。ましてや、同じワーカーであっても、業務の特性(非自律/自律)は日々変化するのが当たり前であって、「先週は完全テレワークに適していたワーカーが、今週はオフィスに出社した方が効率的」などということは珍しくない。また、同じチームの同僚同士でも、「今週のAさんの業務はテレワークに適しているが、Bさんの業務はオフィスに出社した方が効率的」などといった現象も当然起こるであろう。

逆に、あらかじめ決定されているテレワーク実施日に「自分一人で仕事を進めた方が効率的といえる自律的な(連結化・内面化プロセスの)業務」を当てはめることができるワーカーは、テレワークによって生産性を高めることができるわけだ。しかし、実際の業務で、そううまく運ぶことは稀であり、必要なときに必要なコミュニケーションを確保できなかったり、過剰なコミュニケーションにさらされたり、といった具合に生産性を落としていく。結果として「テレワークではコミュニケーションがうまく取れない」「テレワークでは生産性が低下する」と評価されるようになってしまうのである。

ここから得られる教訓としては、いまはやりのハイブリッドワークも、ワーカーが自らの業務の特性(特に自律的/非自律的業務)に応じて、働く場を選択できる環境にあるならば、適切なコミュニケーションを通じて、生産性を確保することができるだろう、ということだ。しかし、業務の特性に応じて働く場を選択できないのであれば、コミュニケーションに支障を来し、生産性を落とすことになる。

すなわち、「ハイブリッドワーク」と呼ばれるテレワークの成否は、働く場を適切に選択する主導権が会社側にあるか、ワーカー側にあるか、によって大きく左右されることになる。そして、成功のためには、最低限、自らの業務を適切に理解し、自身でスケジューリングやマネジメントができるワーカーが育つ必要がある。その上で、できればチームのメンバーの業務の状況を適時適切に把握し、個々のスケジューリングやマネジメントができるミドルマネジャー(中間管理職)が多数派を占める必要がある。かつては、わが国でテレワークが普及しない理由について、「テレワークに対する中間管理職層の理解不足も、テレワークを導入する上での阻害要因になることが多い」(古川, 2010)などと指摘されていた。そのように、抵抗勢力扱いされてきた中間管理職のマネジメント能力に、テレワークの将来が委ねられているのは、実にアイロニカルであり、かつ、興味深い。

テレワークは「終わった」のか、「これから」なのか。性急に答えを出すにはまだ早く、当面は、これらのことを踏まえた上で、テレワークの方向感を見守っていくべきなのだろう。

参考文献

- 国土交通省(各年度)「テレワーク人口実態調査」

- 国土交通省(2013)「平成24年度テレワーク人口実態調査―調査結果の概要―」

- 国土交通省(2024)「令和5年度テレワーク人口実態調査―調査結果―」

- 総務省(各年度)「通信利用動向調査」

- 東京商工会議所(2022)「中小企業のテレワーク実施状況に関する調査」

- 日本経済新聞(2024)「トランプ次期政権、対中国陣容整う 波乱要因はマスク氏」12月7日朝刊

- 古川靖洋(2010)「テレワークに関する懸念と効果」『総合政策研究No.36』

- Bloomberg(2023)”Musk Criticizes Working From Home as Morally Dubious Practice”, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-16/musk-criticizes-working-from-home-as-morally-dubious-practice

- Bloomberg(2022)”Elon Musk’s Ultimatum to Tesla Execs: Return to the Office or Get Out”, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-01/musk-s-tesla-ultimatum-return-to-office-or-work-somewhere-else?leadSource=uverify%20wall

- The White House(2025)” RETURN TO IN-PERSON WORK”, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/return-to-in-person-work/

[1] “Heads of all departments and agencies in the executive branch of Government shall, as soon as practicable, take all necessary steps to terminate remote work arrangements and require employees to return to work in-person at their respective duty stations on a full-time basis, provided that the department and agency heads shall make exemptions they deem necessary.”(政府の行政部門のすべての部署および機関の責任者は、可能な限り速やかに、リモート勤務の取り決めを終了し、職員がそれぞれの勤務先においてフルタイムで対面勤務を行うよう求めるために必要な措置を講じなければならない。ただし、責任者が必要と認める場合には例外を設けることができるものとする。)

[2] 特に類型を意識せず「ABW(Activity Based Working)」と称されることもある。

[3] 厳密に言えば、企業等に雇用されているテレワーカーのうち、在宅勤務を行っている人

[4] 政府の統計調査の中には、過去1年間に1度でもテレワークをしていればテレワーカーとみなされたり、過去に1度でもテレワークをしていればテレワーカーとみなされたりするものもある。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

國井 昭男の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合