テレワークはウィズコロナ社会に定着するか

テレワークの現状

「情報通信技術(ICT)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」であるテレワーク(在宅勤務のほか、サテライトオフィス勤務やモバイルワークなどがある)のわが国での歴史は意外に長く、35年以上に亘って多くの企業が取り組み続けている。

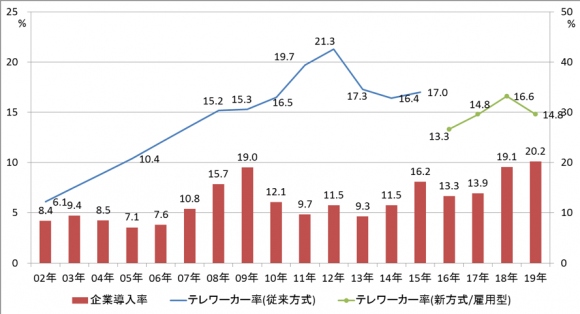

長期的に見れば、テレワークは徐々に日本の企業社会に浸透しつつあるものの、テレワークを導入している企業は1~2割程度で増減を繰り返し、テレワークで業務を行っているワーカー(テレワーカー)も同様に1~2割の範囲内で増減を繰り返している、といった普及状況にある(図1)。近年の「働き方改革」のトレンドのもとで、テレワークを取り入れようとする企業も増加傾向にはあるものの、政府が目標として掲げている「2020年の企業導入率約35%」の水準には達しそうにはない。

テレワークを導入すると、ワークライフバランスの向上(通勤負荷が軽減することから、私生活と仕事を両立しやすい)、生産性の向上(仕事に集中して取り組めることから、業務効率を向上させやすい)、などの効果、さらにはそれらの派生効果である人的資源確保や収益性向上にも寄与することが期待される一方、適用業務範囲の問題(テレワークに適した業務)・コミュニケーションの問題・労務管理の問題・情報セキュリティの問題などの課題が指摘されることも多く、テレワーク普及の阻害要因となってきた。

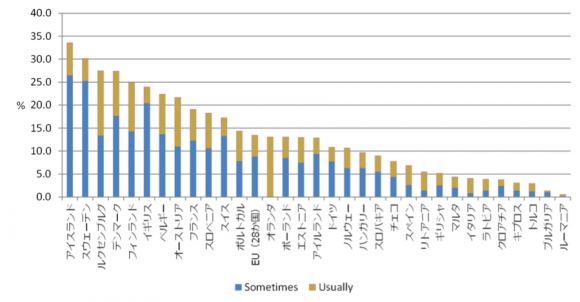

また、海外に目を転じれば、北欧>南欧、西欧>東欧、欧米>アジア、など、地域による普及の差異が明確である(図2)。働き方の観点から、それぞれの地域の間の特徴の差異に鑑みると、テレワークのような働き方が、ワーカーのジョブディスクリプション(職務分掌)が比較的明確な、いわゆる「ジョブ型」の性質を持つ企業社会では受容されやすいものの、「メンバーシップ型」の性格が強い社会ではなかなか浸透しづらい傾向にあることの証左といえよう。例えば、わが国では、企業の部署ごとのミッションや目標・評価等は明確に示されつつも、社員一人一人の業務成果は明確になりにくく、そのような組織風土のもとでは、そもそも、従来型の働き方とテレワークによる業務を比較して評価することすら困難であろう。テレワークの普及は、多分にそれぞれの社会の文化に根差したものとも言うことができ、一朝一夕に浸透することを期待できるものでもないかも知れない。

平時のテレワーク、有事のテレワーク

実は、テレワークには、先述のワークライフバランスや生産性の向上といった側面とは別に、意外な効果を発揮するシーンがある。それは、非常時に通常の方法で業務を行うことが難しい場合、テレワークによって業務を継続できるケースがある、ということだ。非常時・有事と言うと、戦争や自然災害、あるいは停電や大規模なシステム障害など、突然、襲い掛かって来る脅威を想定することが多いが、中には、「予定された脅威」もある。今年、2020年の日本は、その「予定された脅威」との闘いを繰り広げることになっていた。

オリンピック・パラリンピック東京大会

7月から始まる大会には世界中から15,000人以上の選手がやってくると同時に、国内外の1,000万人以上の観客が東京に集まることが予想されていた。元々、東京は23区の昼間人口が1,100万人に達する過密都市であり、日常的に過酷な通勤ラッシュや交通渋滞に悩まされる街でもあるところへ、一気に1,000万人の観客が押し寄せると、乗車率200%(通勤ラッシュ並み)の電車が1.5倍に増えるとの予測もあり、大混乱に陥る。

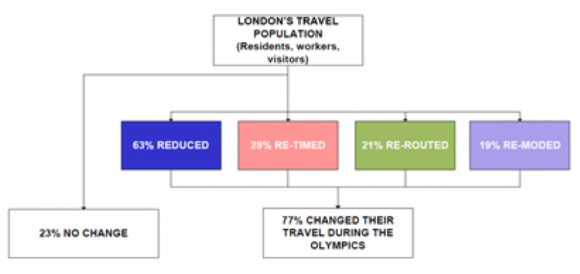

このような交通混雑を回避するため、東京の企業では、大会期間中は大きな会議やイベント等は開催しない、原材料の仕入れや製品の出荷の時期をずらす、同業種や近接エリアでの共同物流を図る、などの方策に加え、「働き方の工夫」が模索されていた。2012年のオリンピック・パラリンピック大会を開催したロンドンでは、やはり、交通混雑によりロンドン市内での通勤に支障が生じるとの予測から、TfL(Transport for London)などの交通当局が、「Get Ahead of the Games」という運動を展開し、期間中、約8割の人々が「移動を減らす(reduce)」「時間をずらす(re-time)」「経路を変える(re-route)」「交通手段を変える(re-mode)」などを実行した(図3)。多くの企業がテレワークや休暇取得などにより「移動を減らし(reduce)」たり、時差出勤などにより「時間をずらし(re-time)」たり、といった対応を行った効果と考えられている。

【図3】ロンドンオリンピック時の交通量削減の例

(出典:Travel Demand Management :

Lessons learnt from the Olympic Games European Transport Conference 2013)

実は、わが国では、このような観点から、毎年、壮大な「予行演習」が行われていたのをご存じだろうか。総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣官房、内閣府の6官庁では、東京都や日本経済団体連合会などと連携し、2017年より、東京オリンピックの開会式にあたる7月24日を「テレワーク・デイ」と位置づけ、働き方改革の国民運動を展開していた。2017年は7月24日に約950団体、6.3万人が参加し、2018年は7月23~27日の5日間を「テレワーク・デイズ」と位置づけ実施したところ、1,682団体、のべ30.2万人が参加した。

2019年はさらに期間を延ばし、オリンピック・パラリンピック東京大会の開催期間をカバーする7月22日~9月6日の約1カ月半の間を「テレワーク・デイズ2019」実施期間と設定し、企業や官公庁等に対してテレワークの一斉実施を呼びかけた結果、2,877団体、のべ67.8万人と参加企業・団体、参加者数が大幅に増加した。

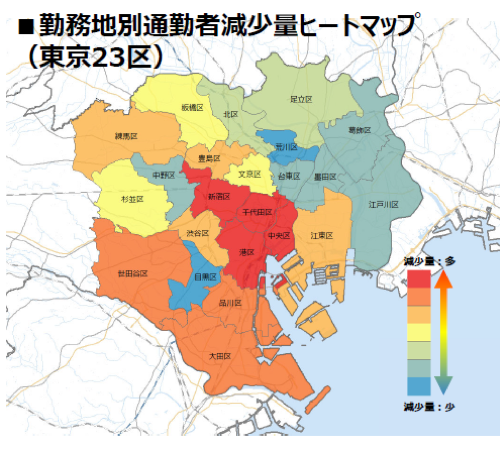

特に、7月24日について見てみると、2018年度は東京23区内に勤務地がある通勤者の約3.4%、約9.7万人の通勤者が減少したのに対して、2019年度は約8.9%、約25.5万人の通勤者が減少しており、実に1割近い通勤者をテレワークによって「reduce」することに成功したと言うことができる(図4)。

とりあえず今は、来年に延期された東京2020大会でもテレワーク作戦が成功を収め、社会システム分野でのオリンピック・レガシーとして残ることを祈るばかりだが、このように、何らかの脅威により通常の業務環境が整わない条件下で、必要最低限の業務を継続することによって事業の停止を回避しつつ、脅威が去った後での回復を早めるための行動計画(BCP(事業継続計画))の一環にテレワークを位置づけ、社員の多くが出社できない環境でも業務を行うための情報システムや制度の整備を図る企業も少なくない。

新型コロナウイルス感染拡大下におけるテレワーク

もっとも、企業活動にとっての「脅威」が、オリンピックのように何年も前から予定されていることは少ない。戦争も自然災害も停電もシステム障害も、突然、発生することの方が多い。そのような脅威の急襲に対して、テレワークで対抗(業務継続)できるケースもある。まさに現在進行形で世界中で蔓延している新型コロナウイルスによるパンデミックも然りだ。

わが国でも、2月以降の感染拡大を承け、3月から5月頃にかけ、テレワーク(その多くは在宅勤務)を実施する企業が急増した。3月には全国の小中高校が一斉休校となり、保護者であるワーカーが在宅勤務を余儀なくされたケースが多かったが、4月に入って緊急事態宣言が発せられ、政府から「人と人の接触の8割減」「オフィスでの仕事は原則として在宅勤務で。どうしても出勤が必要な場合でも、出勤者を最低7割は減」が要請されたことに伴い、「緊急テレワーク(ほとんどは在宅勤務)」体制に移行する企業が急増した。

この状況については、様々な主体による調査がなされており、本号の別稿(手嶋彩子「働き方変革の動向~内田洋行の自社での取り組みと新たなオフィス環境整備に向けた対応」)にも詳しいが、東京では6割程度の企業がテレワークを実施している模様であるなど、従来とは大きく異なる水準でのテレワークの実施が進んでいる。

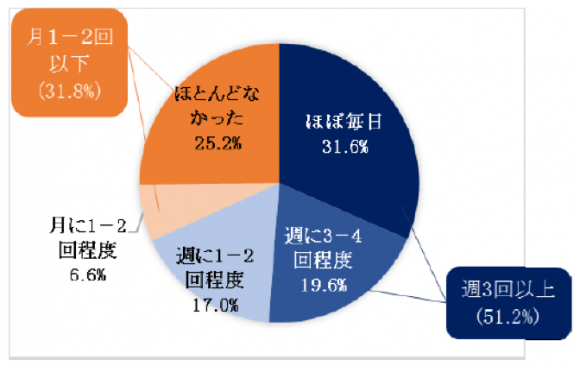

この「緊急在宅勤務」が、従来の「平時のテレワーク」と様相を異にする点としては、単に企業導入率の高さのみではなく、「平時のテレワーク」では、テレワーク導入企業の一部の社員のみがテレワークを実施していたこと、テレワーカーであっても週に1~2日程度のテレワーク実施が一般的だったこと、に対し、「緊急在宅勤務」では、テレワーク導入企業の多くの社員がテレワーク(在宅勤務)を実施していること、その多くが週に3日以上などの高頻度でテレワーク(在宅勤務)を実施しており、週5日間の完全在宅勤務も珍しくないこと、などを指摘することができる(図5)。

【図5】新型コロナウイルス感染防止のためのテレワーク実施頻度

(出典:NTTデータ経営研究所、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション「緊急調査:パンデミック(新型コロナウイルス対策)と働き方に関する調査」(2020年4月20日))

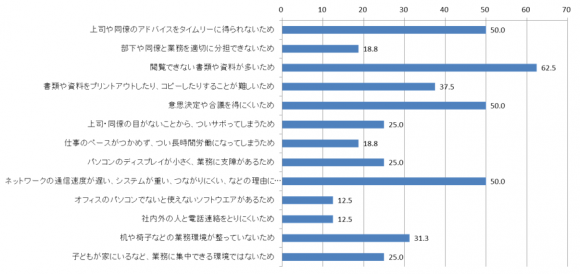

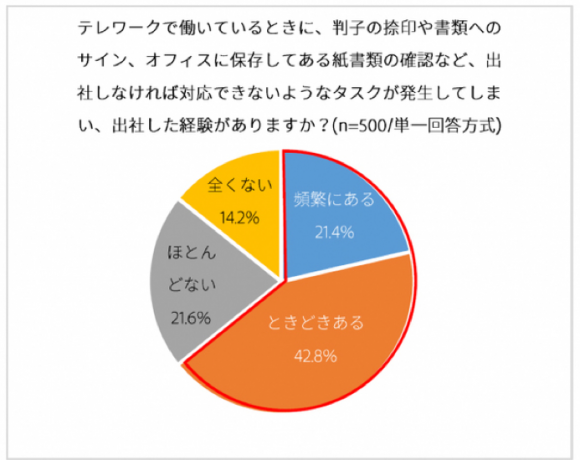

また、これに伴ってリモートアクセス、コミュニケーションツール、オンライン会議ツールなどといったICTツールの利用が増えている一方で、業務のデジタル化の対応の遅れに伴う課題も健在化しつつある(図6)。

さて、このように、想定外の出来事により、多くの日本人が経験することになってしまったテレワークだが、新型コロナウイルスのパンデミックの長期化のもと、どのような展開を見せるのだろうか。

これには、楽観的に捉える考え方と、悲観的に捉える考え方の2通りがある。

今後の見通し

楽観論=「案ずるより産むが易し」説

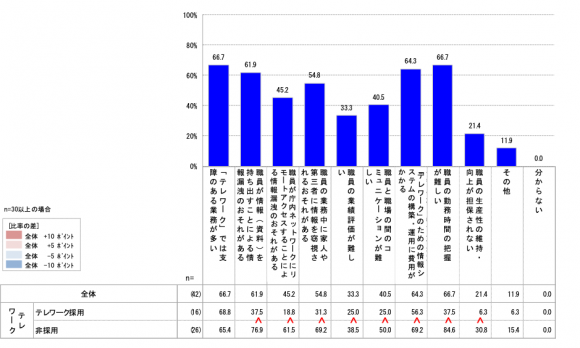

先述したように、企業等にとって、テレワークを導入しづらい「阻害要因」は多々あり、未導入組織の多くは、『テレワークでできる仕事がない・少ない』『情報セキュリティに不安がある』『コミュニケーションが不便』『生産性が下がる』『労務管理が困難』『業績評価が難しい』『導入コストがかかる』などの阻害要因を数多く列挙する傾向にある。ところが、実際にテレワークを導入している組織の多くは、これらの阻害要因を問題視することが少ない傾向にある。全国の大規模市を対象としたアンケート調査でも、テレワークを導入していない市では実に多くの課題を指摘しているのに対して、実際にテレワークを導入している市は、それらを余り課題視していない傾向が明確である(図7)。

「案ずるより産むが易し」と言うべきか、「食わず嫌い」と言うべきか。テレワークは、実施するまでは問題点ばかりが目に付くものの、実際に実施してみると、阻害要因はそれほどでもない、というケースが少なくない。今般の新型コロナウイルス対策の「緊急在宅勤務」によって、多くの企業組織や従業員が、急遽、テレワークを経験したことから、図らずも「食わず嫌い」が解消され、わが国にテレワークが定着する契機となるかも知れない。

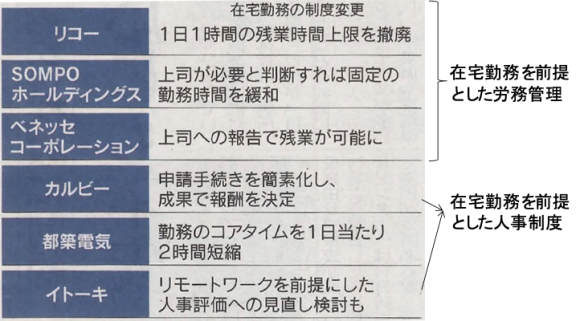

実際、大企業を中心として、今後、社員の働き方を原則としてテレワーク中心に移行する企業が現れてきている(図8)。また、そのような働き方を定着させるため、労働時間をベースとした賃金体系の軸足を業務内容や成果に移そうというケースや、従来はテレワーク環境下では時間外勤務を認めなかった企業が今後は時間外勤務を許容し、テレワークが「普通の働き方」であるとの位置づけを明確にするケースがあるなど、大きなうねりが生じ始めていると言えるだろう。

【図8】大企業によるテレワーク制度変更の例

(出典:2020年5月16日付日本経済新聞朝刊)

悲観論=「羹に懲りて膾を吹く」説

ところが、「緊急在宅勤務」は必ずしも評判がよいわけではない。人と人の接触を減らす、という本来の目的には適っているものの、余りに急な実施だったことから、情報システムや制度の整備が追い付いておらず、可能な業務が少なかったり、効率が悪かったり、といった声を聞くことが多い。特に、中小企業や、大企業子会社などで、受動的に緊急在宅勤務を選択せざるを得なかった企業などからは、「テレワークに対応したICT(自宅で使えるPCや通信回線、オフィスのシステムに自宅からリモートアクセスできる仕組みなど)が整っていない」「就業や勤務管理の制度が対応していない」「休校中の子どもが自宅にいる(平時のテレワークでは、たとえ育児目的の在宅勤務であっても子どもの世話をしながらの業務はタブー)」「業務や管理の仕組みが従来のまま」などといった悲鳴があがっており、このような環境の在宅勤務では、生産性もあがらず、メリットも享受できない。

実際、企業のテレワーク導入率は(新型インフルエンザによるパンデミック騒動が起きた)2009年度に約19%と過去最高を記録した後で、翌2010年度には約12%まで激減してしまっており、テレワーカー率も(東日本大震災に伴う原発事故により電力需給が悪化した)2012年に約21%と過去最高を記録した翌年の2013年には約17%まで減少してしまっている。直接的にテレワークを実施する理由がなくなった場合、それを継続するだけのメリットを見いだせなかった企業や従業員も少なくない、ということと思われ、今回も新型コロナウイルスのワクチンや特効薬が開発されれば、従来の働き方に回帰するものと考える意見もある。

テレワークがニューノーマルになるインパクト

そもそも、今般の「緊急在宅勤務」は、「ほぼ全員がテレワーク」「ほぼ毎日テレワーク」という、従来テレワークを導入している企業でも余り経験値のない働き方であり、ヘッドオフィス側のワーカーとテレワーカーの役割分担や、ヘッドオフィスに出社する日とテレワーク日とでの業務の割り振り、といったマネジメントの工夫の余地の小さい働き方になってしまっている。であるが故に、「取引先や官庁に提出する書類に社印を押印するために命懸けで出社する」などというブラックジョークのような出来事が、そこかしこに散見され、「紙とハンコ問題」として、話題になったのは記憶に新しい(図9)。

【図9】「紙とハンコ」問題の顕在化例

(出典:アドビシステムズ「テレワーク勤務のメリットと課題についての調査」(2020年3月4日)

https://www.adobe.com/jp/news-room/news/202003/20200304_adobe-telework-survey.html)

畢竟、これは、わが国の企業社会においては、ICTツールの活用は進んでいるものの、業務の進め方そのものは旧態依然のプロセスを墨守していることを象徴する現象かも知れない。合意形成や意思決定の手段はデジタル化されていても、結局は100年前と同様に「紙とハンコ」として体現される、表面的なデジタル化でとどまっている現状を、新型コロナウイルスが図らずも明らかにしてしまったカタチと言える。テレワークという働き方が非効率的なのではなく、実は非効率的な働き方を温存していた組織であることをテレワークが気づかせてくれた好機なのかも知れない。

大企業では、ピラミッド型の階層構造を採る組織図とオフィスのレイアウトは類似の形態となることが多く、それは、業務上の情報の伝達の仕組み(一般社員から集約された情報が係長等によって集約されて管理職に報告される、他のチームとの公式な情報交換はしかるべきレベルで行われる、など)に合わせて座席を配置するからである。とすれば、テレワークのように、ワーカーがヘッドオフィスにいない、あるいは、フリーアドレスのように、座席が固定されていない、といった働き方の組織においては、ピラミッド型の階層構造は果たして最適なのだろうか。

一部のワーカーが、時々、テレワークを実践する、といったレベルではなく、大半のワーカーが、大半の業務をオフィスの外で行うような働き方のもとでは、単に、ICTツールを用いて既存の業務の効率化を図るだけではなく、業務プロセスそのものや、企業の組織構造を変容させることが必然的な帰結と言える。先述の日本的メンバーシップ型企業社会も、ジョブ型に変質していく可能性も高い。企業文化も変わっていくかも知れない。

そしてこれは、まさにデジタルトランスフォーメーションそのもの、と言える。

新型コロナウイルスと共存していかざるを得ない「ウィズコロナ社会」においては、本気でテレワークに取り組むことが必要であろうし、本気のテレワークは、実は本気のデジタルトランスフォーメーションのことでもあるのだ。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

國井 昭男の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合