気候変動下における通信インフラ被害の影響と格差

1.気候変動下における災害地域の拡大

近年、地球温暖化の影響もあり、台風や線状降水帯などの大規模災害を引き起こす気象現象が日本各地で頻発するようになっている。自然災害の発生分布と強度が変化しはじめており、特に、従来は西日本地域を中心としていた強風・豪雨被害が、近年では関東・東北地方など東日本地域へも拡大している。そのため、日本全国どこでも同じような自然災害が発生する恐れが強まっている。

甚大な自然災害は、あらゆる社会インフラに影響を及ぼすが、当然ながら通信インフラにも深刻な影響を与えることとなる。通信インフラは大きく分けて、局舎、地上部分の線路設備(電柱および地中管路等)、海底部分の線路設備(防護管および海底光ファイバーケーブル)の3種類に分類されるが、その中でも地上部分の電柱設備や海底部分の光ファイバーケーブルへの被害が特に大きくなっている。そして、こうした通信インフラの強度や耐災性は日本全国で必ずしも統一された水準にはなっていない。

本稿では、気候変動下で顕在化しつつある地域ごとの通信インフラ強度の違い、特に東日本地域と西日本地域における通信インフラ格差の実態について分析する。

2.自然災害と通信障害の関係性

通信障害にはさまざまな要因があるが、その代表的な例が自然災害による物理的損傷や停電である。台風、豪雨、地震、高潮、津波などが主な要因となり、例えば2019年9月の台風15号では、千葉県内で株式会社NTTドコモの基地局211局が停波し、移動受信用の地上波において約780万世帯に影響が出た。風速50m/sを超える暴風により電柱や通信ケーブルが損傷し、復旧まで数日を要した。また最近では、2025年10月の台風22号により青ヶ島で陸揚部からNTT局舎までの通信ケーブルが損傷し、通信サービスに支障が生じている。

3.通信障害の社会的影響

通信インフラは現代社会の基盤であり、その機能停止は行政・防災・医療・教育・金融・物流など、社会全体の機能に波及する。このため、特に地域金融機関や物流・医療機関が単一の通信網に依存している離島や山間部では、通信障害が発生すると、あらゆる活動が制約を受けることになる(表1)。

4.西日本と東日本の通信設備基準差

通信障害は日常生活に大きな影響を及ぼすが、東日本地域と西日本地域では、設備構造に違いがあり、今後、同等レベルの自然災害を受けた場合でも、被害状況が異なることが懸念される。日本の通信設備は全国共通の法的枠組みのもと整備されているが、実際の設備仕様には地域差が存在する(表2)。

【表2】東日本と西日本地域の通信設備構造の比較

(出典:※耐風設計基準:電力各社HPより基準を参照

※無電柱化率:国土交通省「無電柱化の整備状況」より整理

(https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_13_02.html))

西日本地域では、台風常襲地帯を中心に高耐風設計が早期から導入されており、コンクリート柱に加え、鋼管柱やFRP柱などの軽量・高耐風型素材が採用されているエリアもある。一方、無電柱化率については、東西で大きな差は見られないが、東日本地域では東京都のみが突出して高く(約5.2%)、東北地方などでは遅々として進んでいない状況にある。このため、同規模の自然災害が東西で等しく発生した場合、より大きな被害を受ける可能性が高いのは東日本地域であると考えられる。

5.海底光ケーブル構成と冗長化格差

海底光ケーブルは、列島が連なる日本全体、特に離島地域にとって通信の生命線となる。昨今では、経済安全保障の観点からもその強靭化が重視されている。西日本地域では、沖縄・奄美諸島を中心に、複数のケーブルを環状に接続する「ループ構成(二重化)」が進められており、断線時には自動的に代替ルートへ切り替わる仕組みが採用されている。ただし、敷設にあたっては多額の費用が必要となるため、官主導でループ構成を形成するなど、官民一体となった取り組みが行われている。

これらの取り組みにおける東西の格差は、ほぼない状況ではあるが、東京都の青ヶ島、小笠原諸島などはいまだループ構成となっていない。電力が供給されている、ほぼすべての離島がループ化されている沖縄県と比較すると若干の遅れが見られ、前述した青ヶ島の例のように通信機能が途絶する事態を防ぐためにも、局舎までのルートが二重化された構成が求められる。

6.保守・復旧体制

地上部分の保守・復旧体制は全国各地で整備されているが、海底光ケーブルについては、全国すべてに拠点が存在するわけではない。NTTワールドエンジニアリングマリン株式会社やKDDIケーブルシップ株式会社などが神奈川県および長崎県に保守船を配備し、24時間以内の出動を想定しているものの、東日本地域・西日本地域のどちらでも即時に修復が完了する状況とはなっていない。特に日本海側については、東日本地域でも長崎県からの方が現場までの到達時間が短いケースもあり、海底光ケーブルの復旧時間は西日本地域の方が全体的に短い傾向にある。

7.強靭化後の事例

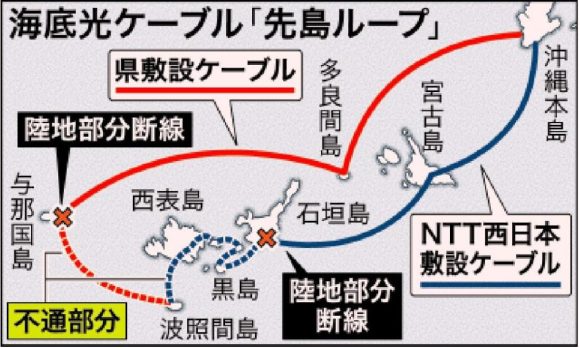

ループ化が完了したからといって、海底光ケーブルの運用・保守が万全になるというわけではない。沖縄県先島地域では、2017年にループ化が完了していたが、2019年9月の台風18号の影響で石垣市および竹富町全域で通信障害が発生した。この影響により、台風接近のなか119番・110番が不通となり、日常生活へ多大な支障が生じた。また、航空管制システムの障害により、航空便22便が欠航する事態となった。

この通信障害の原因は、2つの連続した断線事故にある。9月28日に与那国島のケーブルが切断(県道の除草作業中に誤って切断された可能性が高い)され、その2日後に台風が接近したことにより、石垣島の海底光ケーブルから局舎までの陸上部分が断線した。偶然2つの事象が連続したものではあったが、台風によって同様の多地点切断が起こる可能性もあるため、ループ構成であっても完全な強靭化とは言い難いことが示された。

この事象を受け、石垣市議会は沖縄県知事らに対し、原因究明の徹底と再発防止策の構築を求める意見書を提出しており、通信障害の深刻さが改めて浮き彫りになった(図1)。

【図1】2019年の先島諸島における海底光ケーブル切断状況

(出典:沖縄タイムス「与那国の断線 台風前/八重山通信障害 初期対応遅れる」2019年10月3日

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/479373)

8.まとめ

以上、気候変動下における通信インフラ被害と地域格差が生じつつある現状について述べてきた。電柱については、建て替えの際に、柱の高さや占有面積が変わることから、地中化へ移行するほうがメリットが大きいと考えられる。ただし、地中化には莫大な費用がかかること、また災害の種類によっては地中化よりも電柱を用いた架空線の方が効果的な箇所もあることから、各地域の特性や災害リスクを十分に踏まえたうえで、強靭化や地中化の方針を選択していくことが必要となろう。一方、海底光ケーブルについては、少なくともループ化が不可欠である。しかし、ループ化が完了していても切断される事象が発生する可能性は依然として存在するため、更なる強靭化に向けた検討が求められる。

このように、通信インフラの整備、特に東日本地域における強靭化には、多大な費用と時間を要する可能性が高い。急速に激甚化する自然災害に対応するため、インフラ面の整備が急がれるのは当然であるが、同時に、地域防災計画の見直しや新たな防災情報ネットワークシステムの整備など、比較的短い期間で着手可能な防災対策にも並行して取り組むことが重要である。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

森永 泰広の記事

関連記事

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合