はやぶさ2の宇宙通信とこれからの付き合い方

【図1】JAXA臼田宇宙空間観測所

(出典:JAXA)

はやぶさ2の偉業

2019年2月22日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は「はやぶさ2」による小惑星「リュウグウ」への着陸に成功、そして続く4月5日には同探査機による小惑星に人工のクレーターを作るという世界初の実験に成功したことを発表。この2つの快挙に日本中が沸き立った。

はやぶさ2から送られてきたリュウグウの表面の画像や、破砕で巻き上がる砂塵の画像をご覧になったかたも多いだろう。

重要性を増す通信の役割

先日、30年間宇宙分野の研究開発に深く携わられている方々とお話させていただく機会があり、その時にハッと気づかされた言葉があった。それは、「日本の科学技術は宇宙の有人探索では米国や中国と同じようにはできず、勝ち目はありません。その一方で今回のはやぶさ2もそうですが、無人探索では独自の技術で世界をリードすることができます。そうした無人探索では通信の持つ役割が非常に大きくなるのです。」

考えてみればそのとおりで、通信のできない探査機は画像を地上に送ることはおろか、地上からのコントロールさえ不可能で、「糸の切れた凧」どころではなく、「役立たずな超高級電化製品」と成り下がってしまう。

はやぶさ2が辿り着いたリュウグウの位置する領域は「深宇宙」と呼ばれ、地球からの距離は恐ろしく遠い。

今後、こうした深宇宙の探索はこれまで以上に通信にとってチャレンジングな領域になることは間違いない。そこで今回ははやぶさ2を通じて宇宙に関する通信を紹介したいと思う。

はやぶさ2との距離とスピード

今回はやぶさ2が向かった「リュウグウ」について、当初筆者は正直無知だった。なんとなく宇宙の遥かかなたにポツンと浮かんでいるでっかい岩みたいな星というイメージくらいを持っていた。それに向かってはやぶさ2はコツコツ真っ直ぐすすんでいくのだろうかとぼんやり考えていたくらいだ。

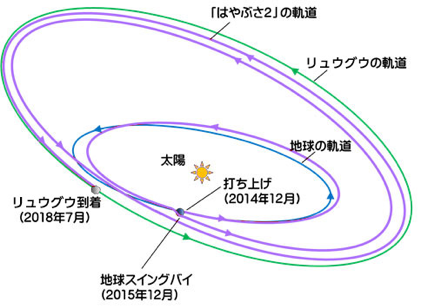

実体は全くそうではない。リュウグウは小惑星であって、我々の住む地球と同様に太陽の周りを約1年4カ月かけて公転している。極めて簡単に言うと、はやぶさ2は地球で打ち上げられた後、スイングバイという軌道変更の方法を使いリュウグウの軌道に2年半かけて寄り添う。最接近するまで約32億kmという地球と月との距離の1万倍くらいの距離を飛行(4/11時点の飛行距離は38億km)している。

【図2】はやぶさ2の軌道

(出典:JAXA)

一方、地球もリュウグウもそれぞれに公転していることから、地球とはやぶさ2との距離もそれに合わせ変化するが、現時点では3億kmとなっている。はやぶさ2は常に動いており、そのスピードはJAXAが発表している数値では対太陽速度という表現で24.16km/秒。時速に直すと約8万7千km/時となる。地球の周長は約4万kmなので1時間で地球を2周以上するスピードで移動していることになる。

ちなみに、はやぶさ2の本体サイズは「1.0m × 1.6m × 1.25m」だそうだ。

こうして数字で考えると、気が遠くなるような遠いところで、気が遠くなるようなスピードで移動する、たった1メートル四方程度のチッポケなサイズのモノと通信が正確に行われていることの凄さに改めて気づかされる。

宇宙の通信で使われる電波とは?

宇宙との通信には当然ながら無線の電波が利用される。宇宙では直進性が高く、狙ったところにデータが届けやすい波長の短いマイクロ波にあたる電波が使われている。はやぶさ2では約7~8GHzの「Xバンド」と約32GHzの「Kaバンド」の2種類が利用されている。

Xバンドは地球観測衛星で普及し使われているもので、初代のはやぶさでも利用されていた。一方、Kaバンドの利用はまだ新しく、Xバンドの2倍以上の距離で通信が可能で、今後の深宇宙と呼ばれる地球からより遠い宇宙領域での探査の標準になることが期待されている。KaバンドはXバンドに比べより高周波数であるため電波をビームとして飛ばす際にエネルギーを集中させやすく、効率よく信号を送ることができ、同じ時間でXバンドの約4倍のデータを伝送することができる。その一方で、降雨時等の悪天候時には電波の損失が多くなるという短所もある。はやぶさ2では天候に合わせて電波を使い分けるといった効率的な運用が可能になっている。

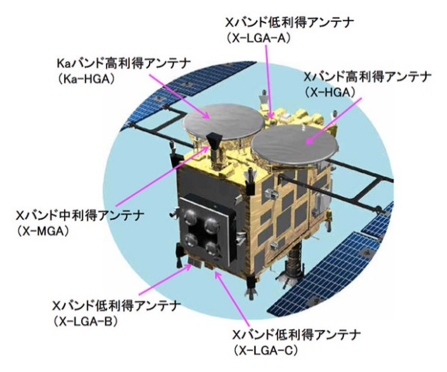

はやぶさ2に搭載されたアンテナ

はやぶさ2には高利得、中利得、小利得のアンテナが搭載されている。そもそも「利得」とは聞きなれない言葉だが、ここではアンテナの性質を表す言葉だ。利得が大きいほど電波を大きくキャッチできるため、いわゆる「アンテナの感度が高い」ということができる。その一方で利得は指向性(方向によって感度が変わること)と相関関係が大きい。そのことからはやぶさ2では複数の感度と指向性を持ったアンテナを使うことで地球との更新を確保している。

はやぶさ2本体上部に設置された二つの円形のものがXバンド用とKaバンド用それぞれの高利得アンテナとなっている。

【図3】はやぶさ2に搭載されたアンテナ

(出典:JAXA)

忘れてはいけない地上基地

探査機であるはやぶさと直接交信を行うのは地上局と呼ばれる設備となる。ロケットを発射する種子島宇宙センターや、様々なモニター機器が並ぶ運用センターと比べると、ほとんどニュースとして取り上げられることもない地味な存在ではあるが、言うまでもなく通信の面では非常に重要な役割を担っている。

運用センターからの指示は地上の専用回線を通じて地上局に送られ、そこから無線信号として探査機に送られる。

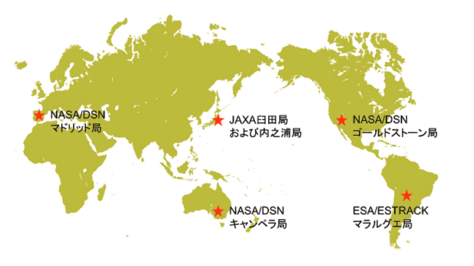

【図4】はやぶさ2で使われている地上局

(出典:JAXA)

静止衛星と違い、惑星探査機には少なくとも3つの地上局が必要となる。その理由は地球が自転をしているからで、地上局の数が足りないと探査機の位置が地球の「向こう側」になってしまう場合は、通信ができなくなる。1カ所の地上局からは平均8時間しか交信することができないため、経度で分散して少なくとも3つの地上局が使われている。

日本国内の地上局としては、JAXAの長野県佐久市にある「臼田局」(冒頭図1)が定常的な運用時に利用されており、日本最大口径の直径64m総重量約2,000トンのパラボラアンテナを中核とする設備となっている。またこのバックアップとして鹿児島県肝付町の「内之浦局」(アンテナ直径34m)が使用されている。

上記の日本の地上局の他、NASA(米国航空宇宙局)が保有するDSN(Deep Space Network)という深宇宙探索用の地上局と、ESA(欧州宇宙機関)の地上局が使用されている。

呼び名が違う通信

探査機と地球との間でやりとりされるデータには2種類ある。一つは地球から探査機に送られる指令であり、これらデータは「コマンド」と呼ばれる。もう一つは探査機の状態を示すデータでこちらは「テレメトリ」と呼ばれる。

周波数帯としてはコマンド用にはXバンド(7.1GHz)が利用され、テレメトリ用にはXバンド(8.4GHz)とKaバンド(32GHz)が使われている。

伝送速度はコマンド用が15bpsから1,000bpsに対して、テレメトリ用は8bps~32,768bpsとより高速になっている。

探査機用の通信方式はCCSDS(宇宙データシステム諮問委員会)およびISO(国際標準化機構)から国際標準規格として発行されており、深宇宙探査機には世界中のほとんどがこの標準方式を採用している。

指令から結果確認まで30分超

はやぶさ2と地球との距離は3億km以上離れているため、運用センターからコマンドがはやぶさ2まで到着し、テレメトリが帰ってくるまでには相当の時間が必要となる。XバンドからKaバンドになったことで伝送速度は速くなったが、電波そのものがはやぶさ2と地上局のそれぞれに辿り着く速度は変わらず、光の速さを超えることはできない。

ちなみに光の速さは約30万km/秒であることから、現在地球から3億km離れたはやぶさ2まで電波が辿り着くのに必要な時間は、ごく単純に計算すると以下の値となる。

3億km÷30万km=1,000秒(約16.7分)

つまり片道で16分以上必要なことが分かる。地球で指令を出してからその結果が返ってくるまでの電波の往復で30分以上が必要な環境下でのリュウグウ着陸、リュウグウ表面へのクレーター作成、それに付随する退避行動等の一連のオペレーションの難易度は想像を絶するものがある。

参考:意外と低い消費電力

JAXAははやぶさ2の状態をリアルタイム表示するサイト「はや2NOW」を公開しており、一般の人でもモニタリングが可能となっている。ここでは通信の状況や機体の姿勢を整えるためのクラスター噴射に関する情報の他、消費電力も確認可能となっている。

はやぶさ2は使う電力を主に太陽光パネルから得ているがその消費電力は筆者がこのサイトで確認しているタイミングでは約633Wとなっている。この値は筆者が想像したより遥かに小さく、同じくらいの電化製品だと何になるだろうと調べた結果、以下の家庭用たこ焼き器(24穴)が650Wとほぼ同等であった。

【図5】消費電力650Wのたこ焼き器

(アイリスオーヤマ社)

(出典:アマゾン)

最先端技術はどこに?

よく英語でメチャクチャ難しいことの例えとして「Rocket Science」という表現が使われる。例えば学校で先生から問題を出されて、考えていると “Come on! This is not rocket science!(大丈夫、ロケット科学じゃないからできるって!)”と言われたりする。そして実際に物理科学は難しかったりもする。

こうした日常の例からも、「宇宙やロケットに関することはすべて最先端中の最先端に違いない」「こうした技術を民生品に展開しているに違いない」といった思い込みがあるが、どうやらそれは必ずしも正解ではないようだ。

冒頭にも書いた30年間宇宙の研究をされている方々から意外な言葉を聞いた。「実は市場の技術がロケットや衛星といった宇宙の分野で非常に参考になる」「例えば携帯電話、スマートフォンで利用されている技術は非常に参考にさせてもらった」とのことであった。

これからの宇宙との付き合い方

昨秋弊社サイトに掲載した衛星データ活用等の宇宙ビジネスに関する記事※でも紹介しているが、この分野は国際的に見れば、これまでの国家主導型のものから枠組みが大きく変わりつつあり、イーロン・マスクやジェフ・ベゾスといったIT界隈から斬新な発想で挑む参入者が出てくるなど、新たなエコシステムが形成されつつある。

宇宙に対して、謎の解明、科学技術の進展、新たなビジネス成長といった領域を一まとめにして語ることは危険ではあるが、スマートフォンのような民需品が宇宙開発に貢献している事実がある中で、もっと普通の人も何らかの形で、これまで全く縁がないと思い、考えたことすらなかった宇宙というものに関われるのではないかと考える。むしろ、積極的に宇宙で応用可能な技術やビジネスに興味関心を持ち、新たな発想で日々チャレンジするべきだろう。

え、そんなの難しいって?

“Come on! This is not rocket science!”

※https://www.icr.co.jp/newsletter/maekawa-20181011.html

https://www.icr.co.jp/newsletter/maekawa-20181016.html

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

前川 純一(退職)の記事

関連記事

-

課題の一つかもしれない

- ICR Insight

- WTR No439(2025年11月号)

-

データセンターネットワークの動向

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No439(2025年11月号)

- データセンター

- ラウド

- 生成AI

-

フランスに見るブロードバンド政策の変遷とユニバーサルサービス理念(3)

- WTR No439(2025年11月号)

- フランス

- 通信事業者(海外)

-

フランスに見るブロードバンド政策の変遷とユニバーサルサービス理念(1)

- WTR No437(2025年9月号)

- フランス

- 通信事業者(海外)

-

終活や葬儀のDX ~広がるデステックの市場と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No437(2025年9月号)

- 国内

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合