攻めのIT経営銘柄から見えた中小企業への希望

攻めのIT経営銘柄

今年のゴールデンウィーク前の4月23日、「攻めのIT経営銘柄2019」が発表された。「攻めのIT経営銘柄」とは、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定したもので、東京証券取引所の上場会社(一部、二部、JASDAQ、マザーズ)の中から、中長期的な企業価値の向上や競争力の強化といった視点で経営革新、収益水準・生産性の向上をもたらす積極的なIT利活用に取り組んでいる企業29社が選ばれている。

5回目の発表となる今回はデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取り組み推進の目的から、“デジタル時代を先導する企業”として「DXグランプリ」が合わせて発表された。

経産省が定義するDXとは

昨年くらいから日本でも「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」という言葉を様々なメディアのニュースや企業の事業方針の中で数多く目にするようになった。しかしながら、それらのDXのとらえ方は、従来の「効率化」や「経費削減」の手段としてのIT利活用を体良く言い換えるにとどまっているものがほとんどだ。それらは「守りのIT」であり、本来のDXを推進するには企業の競争力を高めるための「攻めのIT」が必要不可欠となっている。

その観点では経済産業省が2018年に報告した「DX推進ガイドライン」が簡潔かつ的を射た説明をしていることから、以下に紹介したい。

「〔DXとは〕企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。(〔〕内筆者)」

高い株価運用パフォーマンス

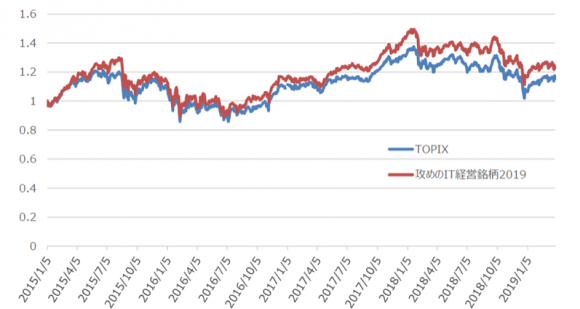

図1は「攻めのIT経営銘柄2019」に選定された企業を株式投資の構成銘柄として各銘柄に同じ金額を投資したと試算した際の運用パフォーマンスと東証株価指数(TOPIX)とを比較したものだ。2015年1月から試算されている。これを見る限り全体を通じて「攻めのIT経営銘柄2019」のパフォーマンスがTOPIXを上回っていることが分かる。これは一つの指標に過ぎないが、ITを「攻め」の経営に用いている会社の業績が堅調であることがご理解いただけるだろう。

【図1】TOPIX全体と「攻めのIT経営銘柄2019」との運用パフォーマンス比較

(出典:文中掲載の図はすべて経済産業省)

選考プロセスと評価軸

「攻めのIT経営銘柄2019」の選考プロセスは3段階に分かれている。

まず、東京証券取引所上場会社約3,600社を対象にしたアンケート調査と並行したエントリーの実施。一次評価としてアンケート調査の選択式項目と過去3年の財務諸表によるスコアリングをもとにした絞り込み。最終的に一次評価で選定された企業について記述式項目他により業種毎に優れた企業が選出される。

なお、評価については以下の5つの柱を評価軸として定めている。

I. 経営方針・経営計画における企業価値向上のためのIT活用

II. 企業価値向上のための戦略的IT活用

III. 攻めのIT経営を推進するための体制及び人材

IV. 攻めのIT経営を支える基盤的取組

V. 企業価値向上のためのIT活用の評価

(出所:「攻めのIT経営銘柄2019」レポート)

https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190423004/20190423004-3.pdf

アンケート調査結果から

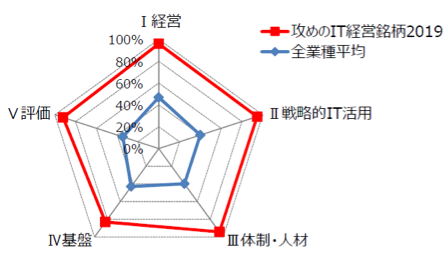

上記のアンケート調査結果は集計分析され一部公開されている。例えば、5つの評価軸については同銘柄に選定された企業平均と全業種平均では大きな開きがあることが窺える。

【図2】評価軸における「攻めのIT経営銘柄2019」と全業種平均の比較

評価軸毎の個別質問として大きく差がついた項目について掲載されているので幾つか紹介したい。

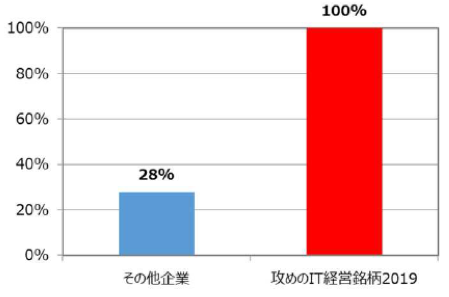

I.経営

まず、「経営方針・経営計画における企業価値向上のためのIT活用」の分野では「経営トップが企業価値向上のためのIT活用、特にDXの推進について、強くコミットメントしている」と答えた企業は、選定企業では100%だが、その他企業では28%程度にとどまっており、DXの推進にはまず経営トップの確固たる信念が必要であることが分かる。

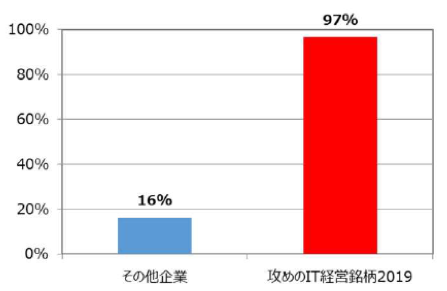

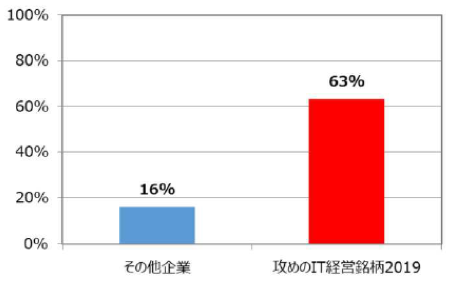

II.戦略的IT活用

次に、「企業価値向上のための戦略的IT活用」の分野では「データとデジタル技術を活用した新たな取組等について、新しい挑戦を促すとともに、継続的に挑戦し、積極的に挑戦していこうとするマインドセット醸成を目指した、活動を支援する制度、仕組みがある」と答えた選定企業が97%であったのに対して、その他企業は16%と極めて低い数値となった。

一方で「ITを活用した、ビジネス変革(新規事業創造やビジネスモデルの変革)に関する取組を本格的に実施しており効果を出している」という設問については、肯定した企業は選定企業でも63%にとどまっており、その難しさを窺い知ることができる。

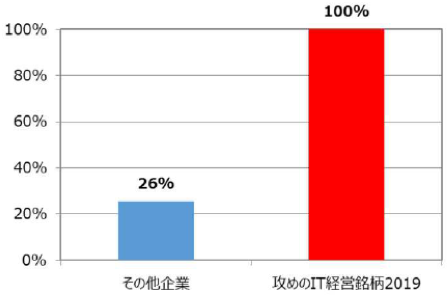

III.体制・人材

「攻めのIT経営を推進するための体制及び人材」の分野では「企業価値向上のためのIT活用、特にDXの推進に関して、経営会議で頻繁に報告・議論される」と回答している選定企業が100%なのに対して、その他企業は26%となっており、選定企業の経営層がDX推進に対してコミットすることに加え、チェック機能として経営会議を活用していることが分かる。

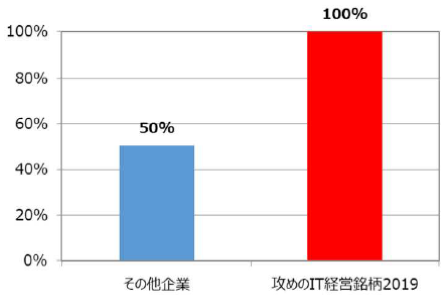

IV.基盤

「攻めのIT経営を支える基盤的取組」については「情報セキュリティリスクとして守るべき情報を特定し、リスクに対応するための計画(システム的・人的)を策定するとともに、防御のための仕組み・体制を構築している」と答えた企業は選定企業以外でも50%となっており、DXよりも早い段階からセキュリティリスク管理の重要性が叫ばれているからか、他の項目と比較するとやや双方に差がない状況となっている。

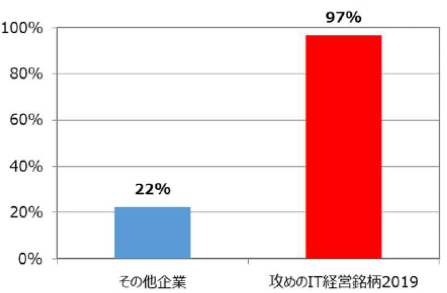

V.IT投資評価

「企業価値向上のためのIT活用の評価」の分野では、選定企業の97%が「最新のデジタル技術の活用などの実験的な投資について、定量的なリターンやその確度を求めすぎて挑戦を阻害しないような意思決定プロセスや判断基準がある」と回答しているのに対し、その他企業は22%と大きな開きがある。このことから、月並みな表現にはなるが、DX推進のためには挑戦的な取り組みに対して「失敗を許す企業文化」が必要と思われる。

中小企業こそ攻めのIT経営を

「攻めのIT経営銘柄」は東京証券取引所に上場している企業をベースに選定されてはいるが、上記に紹介したアンケート結果を見る限り、大企業だからできるとか、大企業でないとできないといったことはない。

むしろ、経営の意思決定は組織構造上、中小企業の方が速く優位性がある。DXの重要性を経営トップが認識すると同時にコミットすることも可能だ。

「失敗を許す企業文化」の醸成については、大企業に比べ中小企業には資金的な余裕がないから、当然ながら難しいと捉えられることだろう。確かに、旧来は新しいサービスを開発・提供するためのIT投資はネットワークから始まり、サーバー、パッケージソフト等一式を、時間とお金を掛けて調達する必要があり、場合によっては、そのために経営者は銀行等から資金調達を余儀なくされるということがあった。しかし、現在はパブリッククラウドが広く普及しており、今更いうまでもないが、それらは使った分だけしか料金が発生しない。クラウドサービスを既存システムの置き換えとして検討するだけではなく、新サービスのテスト環境として利用することで、開発者の意欲と技術さえあれば、資金的に余裕がなくとも大企業同様に、今すぐクラウド上で最新のAI等技術を使ったPoC(実証実験)が可能となっている。是非、こうした環境を最大限に活かして、日本の産業を担う企業の大多数を占める中小企業の経営トップの方々に「攻めのIT経営」、「DX」に取り組んでいただくことを切に願ってやまない。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

前川 純一(退職)の記事

関連記事

-

課題の一つかもしれない

- ICR Insight

- WTR No439(2025年11月号)

-

データセンターネットワークの動向

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No439(2025年11月号)

- データセンター

- ラウド

- 生成AI

-

フランスに見るブロードバンド政策の変遷とユニバーサルサービス理念(3)

- WTR No439(2025年11月号)

- フランス

- 通信事業者(海外)

-

フランスに見るブロードバンド政策の変遷とユニバーサルサービス理念(1)

- WTR No437(2025年9月号)

- フランス

- 通信事業者(海外)

-

終活や葬儀のDX ~広がるデステックの市場と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No437(2025年9月号)

- 国内

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合