MWC Barcelona 2023に見る世界の通信業界の課題

MWC Barcelona 2023が2月27日から3月2日に開催された。MWC Barcelonaは、かねてより、世界の通信業界の大手各社が参加する世界最大級のイベントとして注目を集めてきたが、2023年の開催について、主に通信事業者目線で振り返ってみたい。

帰ってきたMWC Barcelonaの賑わい

コロナ禍で中止となった2020年以来、同イベントは毎年少しずつ、オンライン中心に開催規模を拡張してきたが、今年は参加者数では2019年の規模の80%にまで回復し、現地はかつての賑わいを取り戻していた。

このイベントの主導的なスポンサーはかねてより世界の通信機器ベンダー大手であり、ここ10年は北欧勢「Ericsson」「Nokia」と中国「Huawei(華為技術)」の3社がその役割を担ってきた。とくに今回のHuaweiブースの規模は他を圧倒しており、展示ブースの規模が単に大きいというレベルではなく、1つのホールをまるごと貸し切りにしたような状況であった(写真1、2、3)。

【写真1】Huaweiブース

(出典:文中掲載の写真はすべて筆者撮影)

【写真2】Ericssonブース

【写真3】Nokiaブース

業界の課題は「5Gのマネタイズ」

MWC Barcelonaは、大手機器ベンダーが世界の通信事業者向けに売り込むための見本市であり、ブース展示はそのための各社のアピールの場であるが、一方で買い手である通信事業者は自社の取り組みや考えをブース展示を通じて披露している。それは売り手に対するものでもあるが、同じ立場の買い手同士の情報交換の機会でもあり、そのことは数多く行われる講演セッションに、通信事業者からも多数登壇があることからわかる。このように通信事業者には、この場を業界のトレンド作りの場としたい思いも見られる。

今回のイベントにて筆者はいくつもの講演セッションに参加したが、明らかだったのは通信業界の目下の課題が「5Gのマネタイズ」にあることだ。5Gが世界で商用展開されてから4~5年が経った。これまで、モバイル通信方式は約10年単位で世代交代してきており、今やその中間点に差し掛かろうというタイミングで未だにマネタイズが課題となっている状況を、通信業界としては何とか打破したい。こうした背景をこのイベントの主催者は理解しており、今回のテーマを「VELOCITY(速さ)」と表現してきた。5Gの普及も設備展開も通信速度も、おしなべて停滞しているという認識なのだろう(写真4)。

【写真4】MWC Barcelona会場入口

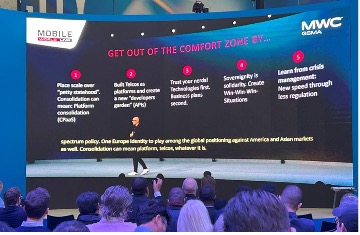

欧州大手通信事業者は、現状の事業環境の厳しさをキーノートスピーチにて表現してきた。通信事業者として新たな姿を目指そうとするDeutsche Telekom(ドイツテレコム)は、自社リソースをソフトウェア技術にシフトさせる方針をかねてから明らかにしてきたが、今年は欧州の通信事業者に対して「目を覚ませ」「存在感がほとんどない」「ぬるま湯から抜け出せ」と主張、現状への危機感を露わにしていた(写真5)。

【写真5】ドイツテレコムCEOのキーノート登壇模様

業界が期待する「ネットワークAPIの開放」

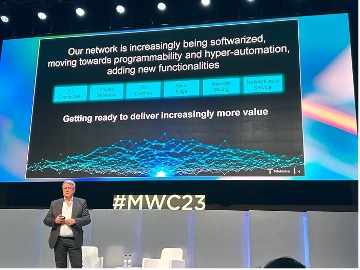

今回のイベントで通信事業者が手を組んで発表したのが、ネットワークAPIの開放の取り組みである。ネットワークAPIとは、通信ネットワークの機能へ、外部からインターネット上でアクセスできるようにするための機能である。スマホアプリや企業ソリューションといったソフトウェアが、通信ネットワークが提供してくれる機能や情報を活用できるようになるのである。今回発表されたのは、これを通信事業者が個々に提供するのではなく、欧州大手数社等が手を組んで、開発者がアクセスできるゲートウェイを一元的に提供するための「GSMA Open Gateway」イニシアチブだ。通信事業者ごとに異なるAPI仕様でかつアクセス先も異なっていては開発者やソリューションプロバイダーに使ってもらえない、という認識によるものである(写真6)。

【写真6】Telefonica幹部による登壇の様子

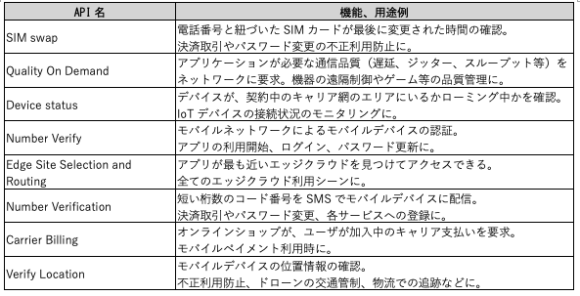

まず提供されるネットワークAPIは8種類。今後、さらに追加が期待される(表1)。

【表1】GSMA Open Gateway API一覧

(出典:「GSMA Open Gateway APIs」より https://www.gsma.com/futurenetworks/

gsma-open-gateway-api-descriptions/)

この中で、今回のイベントで多く展示されていたのが、通信ネットワークの速度をオンデマンドで制御できるAPI「QoD」(Quality on Demand)である。大画面で表示するときには高精細画像を、スマホで表示するときには画素数を抑えた画像を表示させることもできるようになる。動画を遅延なく表示させたい場合にはそのような制御も可能だ。こうした機能の開放が、通信事業者にとって新たな収益源となるかは不透明だが、講演セッションでは「ビジネスモデルはあとから考える、まずネットワークの機能を使ってもらうこと」という通信事業者側の考えが語られていた(写真7)。

【写真7】EricssonのQoDの展示

ネットワークAPIの開放の取り組みは10年前にも、米国AT&T等が開発者を呼び込むための開発環境として施設を設置するなどの動きも見られたが、その後は下火になっていた。今回の取り組みはその試みを再び、という形ではあるが当時との違いとして2点を挙げたい。

1点目は、当時は通信事業者によるインターネット陣営、とくにOTTプレイヤー対抗としての色が強かったが、今回はインターネット陣営の主役であるクラウド事業者大手が通信業界を支援する側にいることだ。アプリ開発者は、クラウド事業者大手が提供するAPIを利用して開発している。開発者がクラウド事業者にアクセスするのと同様に通信ネットワークにもアクセスするようになることを、通信事業者は期待したいだろう。

2点目は、インターネット側の開発リソースがテレコム側をサポートしてきていることだ。今回発表されたのは、通信業界団体GSMA(MWC Barcelonaの主催者でもある)が共通APIを提供する「GSMA Open Gateway」であるが、GSMAは1年前、2022年のMWC Barcelonaで、Linux FoundationとネットワークAPIに関する取り組みで提携を発表していた。オープンソースプロジェクト「CAMARA – The Telco Global API Alliance」である。CAMARAは利用者がどの国のどの通信ネットワーク上にいても、通信事業者の機能にアクセスできアプリを動かせるという、オープンかつグローバルなAPIソリューションの開発を目指しており、今回はこの延長線上での発表となる。

「Open RAN」はコロナ前から続くキーワード

ネットワーク関連では、今年も「Open RAN」は主要なトピックとなっていた。言葉としての新鮮さはないが、着々と普及に向けた動きが進展している点は、従来のMWCで取り上げられてきたトピックの多くが下火となっていったのとは一線を画している印象だ。

Open RANは、このイベントでは買い手である通信事業者の思いが反映されたトピックであり、売り手の大手設備ベンダー大手3社は一定の距離を置いてきた。Open RANは新規設備ベンダーの参入を促す動きであり、エンドツーエンドでの受注を目指す大手3社にとっては望ましくないからだ。その意味では、Open RANが普及するためにはこれが通信事業者にとって魅力的な選択肢である必要がある。

Open RANの大きな特徴は、「マルチベンダー」かつ「廉価」であることだ。これについては、過去のMWC Barcelonaでも様々な議論がなされてきたが、課題として「電力消費」や「セキュリティ」について語られることが多かった。とくに昨今の電力料金高騰は多くの国で通信事業者の財務的な負担となっており、大手ベンダーも昨年来、省電力性能のアピールを強化してきた中、今回VodafoneはOpen RANで電力消費を抑えているとの実績を発表していた。セキュリティに関しては議論があるが、むしろvRANになることで多層的なセキュリティが実現できるとの考えを述べる登壇者もいた。一方、依然として課題感を残すのがマルチベンダー対応で、異なるベンダー機器をつなぐことの難しさについての議論もあった(写真8)。

【写真8】Open RAN関連セッション

(ドイツテレコムブース内)

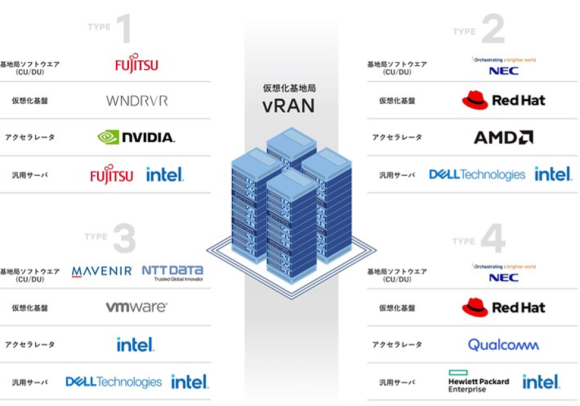

このマルチベンダーの難しさを解決しようというのが、NTTドコモ主導で海外の通信事業者のOpen RAN導入を支援する「OREX」の取り組みである。海外通信事業者向けのネットワーク構築支援では、楽天シンフォニーも似た営みを行っているが、OREXが楽天シンフォニーと違うのは、マルチベンダー色が強いことである。楽天は自社のソフトウェアによるエンドツーエンドでのネットワーク運用が特長であるが、OREXではハードウェアとソフトウェアの組み合わせが多彩である(図1)。

ドコモは海外大手通信事業者向けで既に5社(韓国KT、フィリピンSmart、英 Vodafone Group、米DISH Wireless、シンガポールSingtel)に対し導入支援中と発表されている。Open RANが今後、世界で順調に展開され、設備投資市場で一定のシェアを占める可能性は十分にあり、それは富士通、NECにとっても世界市場で足場を築けるチャンスとなってくる。

「NTN」は通信ネットワークの新たな付加価値へ

ネットワーク回りでは、他の新たな動きとしてNTN(非地上系ネットワーク)が目立った。関連の講演セッションは1つだけであったが、各社ブースでは数カ所で展示されていた。5Gの技術規格では2022年に仕様化された3GPP リリース17においてNTNのサポートが含まれており、並行して具体的な取り組みが加速してきた。周回衛星やHAPS(成層圏プラットフォーム)の取り組みについては、Facebook(現META)やAmazon等が数年前から取り組んできたが、その主目的はOTTプレイヤーが途上国にインターネットを提供することであった。しかし、今回のイベントで見られたNTNの取り組みは総じて通信事業者の地上網との連携が多く、既存の携帯電話契約者が利用できるエリアを拡大する意図がはっきりしている。それは、地上設備の建設ではペイしない地域を空からカバーする試みであり、通信事業者にとっては設備投資を抑える効果も期待できよう。

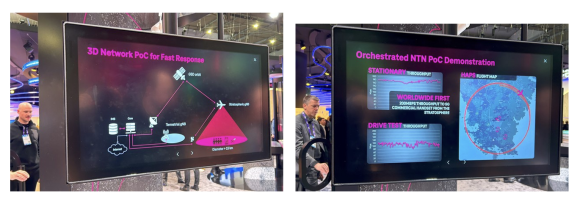

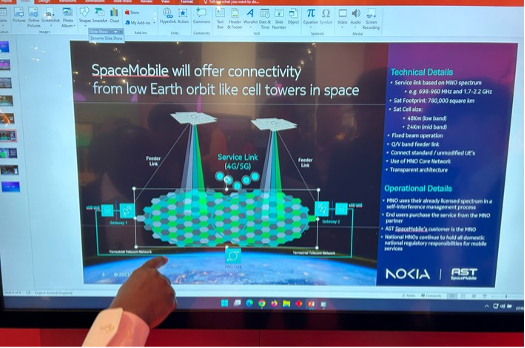

ドイツテレコムはブース内で、静止衛星とHAPSを活用したエリア化の実証実験について展示しており、そこでの通信速度が200Mbpsを達成したとしている。HAPSは、日本国内をすべてエリア化しようとすれば最少10~15機程度でカバー可能であり、過疎地や非常時のエリア化手段として魅力的な選択肢でもある。また楽天の三木谷社長が出資する米AST SpaceMobileもNokiaブース内で説明員を置くなど、NTNは今後地上網の補完的な手段として徐々に組み込まれていくように思われる(写真9、10)。

考察:5Gのマネタイズと6Gの見通し

MWC Barcelona 2023に見られた通信業界の課題は「5Gのマネタイズ」だと冒頭で述べたが、言い換えれば、「5Gは4Gと違う価値を出せるのか」ということである。現状、4Gから5Gへの進化は「仮想化」された「クラウドベース」のネットワークへの移行である。

それを象徴するのが、今回のMWC Barcelonaではインテグレーターの存在感をより大きく感じたことである。Accenture、Deloitte、NTT Ltd.(NTTデータ傘下)といったインテグレーターは、企業ソリューションの分野でグローバルに活躍しているが、以前よりも講演への登壇やスポンサーとして目立っていた。そこでは「プライベート5G」がポイントであったと言える。5Gが仮想化されたクラウドベースのネットワークとなっていくことは、テレコムがIT技術を取り入れていることでもある。通信業界は5G導入に際して、社会・産業の基盤となるべく、主に業界向けソリューションの領域での市場開拓を狙ってきたが、そこはIT業界の得意領域である。そこでの付加価値はソリューションの価値であり、通信事業者が設備投資するネットワークそのものでの価値はこれまでのところ限定的だったのではないか(写真11)。

【写真11】講演セッションをスポンサーするNTT Ltd.

通信事業者はこれまで、「つながる」ことの価値をマネタイズしてきた。そのためのエリア拡大が設備投資の主目的であり、競争力であり、それをベースとした課金体系であった。今後、「つながる」ことでの価値での差別化は難しく、一部はNTNを含めた競争となるだろう。となると、次は「つながっている」状態に対して付加価値を上積みできるか、が目指す方向であり、その一つの試みがネットワークAPIの開放であろう。とはいえ、ネットワークが現在持てる情報を提供するだけでは、まだそれほどの魅力を提示できていない印象だ。

例えば、同じトラフィックを扱う社会基盤として、道路はどうなっているのか。有料道路の付加価値は、トラフィックの速度やスムーズさである。利用者は移動時間やストレスを減らすことをお金で買っている。通信に置き換えるなら、有料道路を通信事業者が設定できるかどうかになる。通信速度の上限値で通信料金プランをグレード分けする通信事業者は、海外には既に存在している。この動きは、ネットワークスライシング(ネットワークの機能・性能を用途に応じて適切な組み合わせで提供できる技術)導入でその可能性が広がるのではないか。アプリがQoDのAPIを活用して、特定場面でより高速なアクセスを求める際に、利用者の契約プランの速度上限が邪魔をするケースでは、利用者はより高速な利用シーンを求めてプランをグレードアップする、といった場面も想像できる。大事なのは機能提供の次に来る、マネタイズ方法の確立である。ここも、APIのマネタイズでは先輩格にあたるOTTプレイヤーから学ぶことは必要だろうし、そこでどれだけの規模のお金を流すことができるかの見極めも重要であろう。

5Gを加速させよう、という主催者の意図は、世界的には5G展開が思うほど進まない現状の表れであるが、5G市場開拓に世界の通信業界が取り組んでから5年以上が経ち、他業界とのソリューション開拓は、概ねやり尽くしてしまったのだろう。それゆえ、今回のMWC Barcelonaでは新たな5Gソリューションをこぞって展示するようなブースはあまり見られなかった。しかし、大事なのは通信方式の世代交代そのものではなく、ネットワークの価値提供とビジネスモデルの新しい姿の模索であり、それは3Gの世代から連綿と続く課題感そのものだともいえる。ここで何かきっかけをつかまないと、6Gのコンセプト作りもその方向感を定めにくいはず。世界の通信業界は進む方向を探すための試行錯誤の真っ最中である。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

岸田 重行 (Shigeyuki Kishida)の記事

関連記事

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

-

アバターと立法〜サイバネティック・アバターの法律問題季刊連載第二期第3回

- WTR No441(2026年1月号)

- メタバース

- 仮想空間

-

スマホ特定ソフトウェア競争促進法の意義と課題(5)

- WTR No440(2025年12月号)

- スマートフォン

- 日本

- 規制

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合