クラウドゲームの現在地と今後の市場動向 ~Googleの撤退から見える課題とは

2019年の米国における5G商用サービスの開始を皮切りに、IT企業やクラウド事業者によるクラウドゲーム[1]サービスの提供が開始され、クラウドゲーム市場の拡大が加速するかのように思われた。だが、2023年1月にGoogleがクラウドゲームサービスStadiaの提供を終了したことで、同市場拡大の動きはいったん落ち着いたように見える。GoogleのStadiaはYouTubeとの連携や保有するクラウドインフラといった自社のエコシステムを活用したクラウドゲームサービスであり、市場を牽引する存在になる可能性があったため、同サービスの終了は衝撃的なニュースとなった。Googleのプレスリリースによると、サービス終了の原因は、同社が想定していた数のユーザーをStadiaに引き付けることができなかったからであると述べられているが、それ以上の要因については言及されていない。また、ユーザー不足はStadiaだけでなく、ほぼすべてのクラウドゲームサービスが直面している課題だが、果たしてクラウドゲーム市場は今後、縮小傾向にあるのだろうか。

本稿では、現在のクラウドゲーム市場の概況や課題、Googleが撤退した要因や市場に与える影響について解説し、今後のクラウドゲーム市場の行方を展望する。

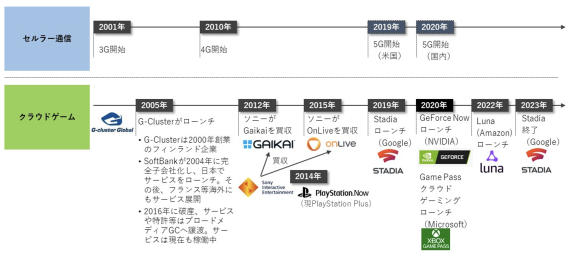

クラウドゲームサービスの歴史

まずはクラウドゲームサービスの歴史について振り返っておく(図1)。世界初のクラウドゲームサービスであるG-Clusterの提供が開始されたのは2005年で、それ以降、クラウドゲームサービスはセルラー通信の進化とともに発展してきた。2010年に4Gサービスが開始され、その4年後にSIE(Sony Interactive Entertainment)がPlayStation Now(現PlayStation Plus)というクラウドゲームサービスの提供を開始した。

その後、2019年の米国における5Gサービスの開始に続いて同年11月にGoogleのStadiaがローンチされ、以降の3年間でNVIDIAのGeForce Now(以下、「GFN」)、Microsoftのクラウドゲームサービス(現在はXbox Game Pass Ultimateプランに含まれる)、AmazonのLunaなど、大手IT事業者やクラウド事業者によるクラウドゲームサービスの提供が次々と開始された。そして、2023年1月にGoogleが3年間のサービス提供ののち、Stadiaを終了したのは前述のとおりだ。

現在のクラウドゲーム市場の概況

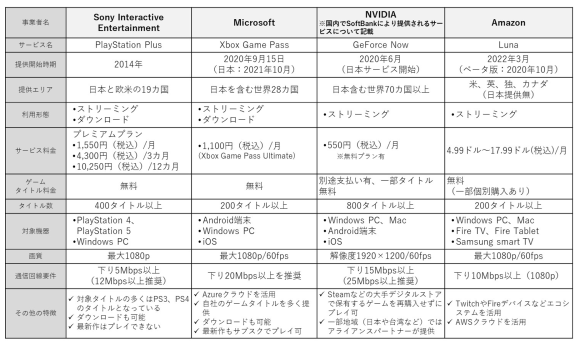

現在クラウドゲーム市場で中心となるプレイヤーは、Microsoft、SIE、NVIDIA、Amazonであり(表1)、国内ではAmazonが提供するLuna以外のサービスを利用可能である。PlayStation PlusとXbox Game Passのみストリーミングとダウンロードに対応しており、GFNとLunaはストリーミングのみに対応している。また、PlayStation Plus、Xbox Game Pass、Lunaはサブスクリプション料金のみでゲームをプレイできるのに対し、GFNでは、サブスクリプション料金に加えて個別タイトルの購入が必要となる。

SIEは主要プレイヤーの中ではサービス提供期間が最も長く、2014年からクラウドゲームサービスを提供している。PlayStation Plusで提供されるプランはエッセンシャル(月額850円)、エクストラ(月額1,300円)、プレミアム(月額1,550円)の3つだが、プレミアムプランにおいてのみユーザーはクラウドゲームサービスを利用できる。MicrosoftのXbox Game Passも同様のサービス形態を取り、Xbox Game Pass Ultimate(月額1,100円)プランにおいてのみクラウドゲームサービスが提供されている。

NVIDIAのGFNにおいては、月額550円に追加で個別タイトルを購入することで、クラウドゲームをプレイできる。ユーザーがGFNを利用する場合、GFNアカウントとSteamやEpic Games Storeといったデジタルゲームストア[2]のアカウントを連携することで、既にデジタルゲームストアで所有するゲームをGFN上でストリーミングし、クラウドゲームとして遊ぶことができる。この場合はゲームタイトルの個別支払いは発生しない。

Amazonが提供するLunaは米国、英国、ドイツ、カナダの4カ国でサービスを提供(日本ではサービス利用不可)している。基本的には月額料金を支払うことで遊び放題になるが、一部個別タイトルの購入も可能となっている。AmazonはAWSを活用すると同時に、動画配信サービスTwitch[3]とLunaの連携も進めており、Amazonのエコシステムを活用してユーザーにクラウドゲームサービスを訴求している。

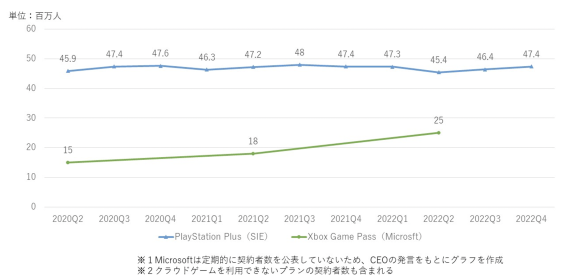

SIEはPlayStation Plusの契約者数、MicrosoftはXbox Game Passの契約者数を公表しており、Xbox Game Pass契約者数は増加傾向にあるが、PlayStation Plusの契約者数は2年間ほぼ横ばいである(図2)。

PlayStation PlusのプレミアムプランとXbox Game Pass Ultimateプランはどちらもサブスクリプション料金の支払いのみで、ゲームライブラリ内のゲームをダウンロードとストリーミングで遊び放題となるが、大きな違いはPlayStation Plusでは最新作を遊ぶことができないのに対し、Xbox Game Passでは最新作も発売後すぐに遊ぶことができる点にある。ユーザー視点ではXbox Game Passの方が魅力的に映るのは自然で、契約者数の伸びにも納得がいく。

本稿執筆時点における契約者数ではSIEのPlayStation Plusが一歩先を進んでいるように見えるが、MicrosoftのXbox Game PassがPlayStation Plusに並ぶのも時間の問題だろう。

クラウドゲームの利点と課題

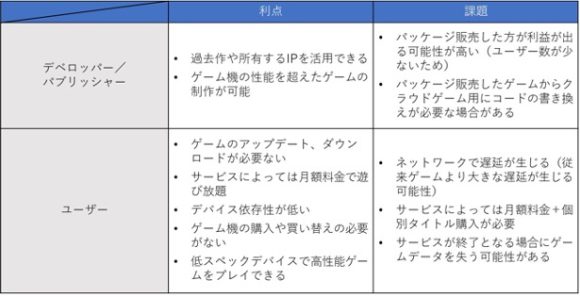

ここからはクラウドゲームの利点と課題について解説する(表2)。

デベロッパー[4]やパブリッシャー[5]にとっては、過去のゲームタイトルを再利用できることや、クラウド上の高性能デバイスでゲーム処理を行うため、家庭用ゲーム機の処理性能を超えたゲームタイトルの制作が可能であることが利点である。課題としては、クラウドゲーム市場にユーザーが少ないため、ゲームをクラウドゲームプラットフォームではなく、パッケージ販売した方がより売り上げが上がる可能性が高いことや、クラウドゲーム用にパッケージ版からプログラミングの変更が必要となる場合があることである。

ユーザーにとっては、ゲームのアップデートやダウンロードが必要ない[6]こと、月額料金のみで遊び放題のサービスがあること、デバイス依存性が少ないため、低スペックデバイスで高性能ゲームをプレイすることができ、家庭用ゲーム機を購入する必要がないことなどが利点であると考えられる。一方、課題としては、従来の家庭用ゲーム機以上にネットワーク遅延が生じる可能性がある[7]こと、サービスによっては月額料金に加えて、個別タイトルの購入が必要な場合があること、Stadiaの事例にみられるように、サービスが終了した場合にゲームデータを失う可能性があることなどが課題として挙げられる。

遅延についてはクラウドゲームの課題として以前から挙げられており、快適なゲーム体験の実現にはクラウドゲームで発生するネットワーク遅延を50ミリ秒以下に抑えることが求められる[8]。

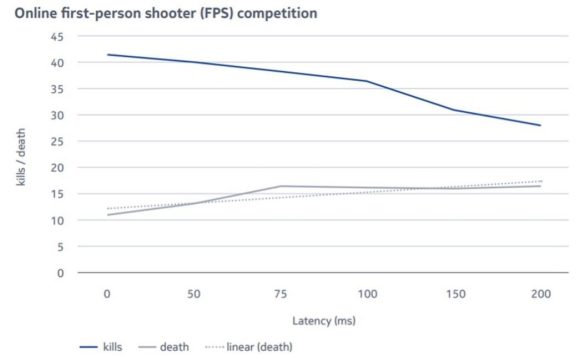

従来のゲーム環境[9]でオンラインマルチプレイをする場合、特に遅延にシビアといわれるFPS(First Person Shooter)[19]ゲームにおいては、快適なゲームプレイには20~30ミリ秒以下の遅延が求められる。図3に示すとおり、遅延が大きくなればなるほど、FPSゲームにおけるキル数[11]が減少していき、遅延が100ミリ秒を超えたあたりから、極端に下がってしまい、ゲーム体験が大幅に低下していることがわかる。

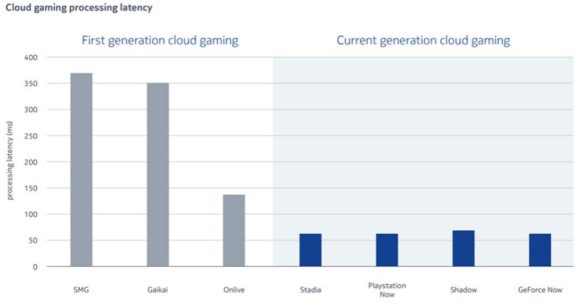

ゲームにおける遅延はプロセッシング遅延とネットワーク遅延の2種類に分けられる。プロセッシング遅延は、いわゆるゲーム処理で発生する遅延で、グラフィックがリッチなゲームほど処理に時間がかかり、プロセッシング遅延が大きくなってしまう。しかし、高性能GPU[12]の開発などもあり、以前と近年のクラウドゲームを比較すると、プロセッシング遅延は大幅に改善されている(図4)。第一世代のクラウドゲームサービスであるGAIKAIやOnlive(それぞれ2012年、2015年にSonyが買収)では100~300ミリ秒のプロセッシング遅延が発生していたが、GFNなど現在のクラウドゲームサービスでは60ミリ秒程度に抑えられている。

一方、ネットワーク遅延は、インターネットを介した通信で発生する遅延であり、クラウドゲームの場合は、クラウドで処理した映像や音声をインターネットを介してユーザーに届けるため、家庭用ゲーム機などでは、従来のゲームと比較してネットワーク遅延が大きくなる傾向にある。5Gや6G[13]、エッジコンピューティング[14]などの通信技術の更なる進化により、ネットワーク遅延を抑えていくことが、ヘビーユーザーを含め、広くクラウドゲームユーザーを確保していくための重要なポイントであると言える。

Google撤退の要因と市場への影響

通信技術やデバイスの進化、クラウドゲームサービスの多様化などにより、徐々にクラウドゲーム市場が立ち上がるための環境が整いつつあるかのように見えていたが、主要プレイヤーの一つだったGoogleがStadiaの提供を2023年1月に終了した。Stadiaのサービス終了は、ユーザーを増やすことができなかったことに起因するが、その要因としては大きく以下の4つが考えられる。

- 最新作をほとんど提供できなかった

- エクスクルーシブタイトル[15]を提供できなかった

- サブスクリプション料金に追加で個別タイトルの購入が必要だった

- YouTubeとの連携が想定していたとおりに進まなかった

ゲーム市場においてユーザーを獲得していくにはゲームタイトルなどのIP(知的財産)が重要であることは言うまでもない。仮にPlayStationやXboxといった現在主流の家庭用ゲーム機で最新作がプレイできず、人気のないタイトルのみしか遊ぶことができない場合は、家庭用ゲーム機を購入するユーザーは減少し、PCゲームのみが購入されることになるだろう。クラウドゲームにおいても同様で、他のプラットフォームにはないエクスクルーシブタイトルや人気タイトル、最新作をそろえることが、ユーザーを増やしていくために必須であることは明白だ。

GoogleはStadiaを立ち上げた当初、自社内にゲーム開発スタジオ「Stadia Games & Entertainment」を設置し、ゲームタイトルの自社開発を行っていたが、2021年2月には同スタジオを閉鎖し、サードパーティ製のゲームタイトルを購入する方向に舵を切った。ゲーム開発には莫大な資金が必要であるためゲームスタジオを閉鎖したとみられるが、この時点から、サービス終了に向けてStadiaの状況は傾き始めていたのかもしれない。ユーザーが少ないStadiaに最新作を提供するパブリッシャーもほとんどいなかったため、ゲームタイトルの獲得においては打つ手がなくなり、ユーザーの規模拡大は非常に難しくなった。

ビジネスモデルにおいては、月額9.99ドルの支払いに加えて、個別タイトルの購入が必要だったこともユーザーが増えない大きな理由だったと考えられる。PlayStation PlusやXbox Game Passが月額料金のみでゲームライブラリ内のゲームが遊び放題になることを考慮すると、あえてStadiaでクラウドゲームを遊ぶユーザーは相当限られたのではないだろうか。また、ゲームタイトルで差別化を図ることができなかったStadiaが、ユーザーを引き付ける独自の機能とすべく挑戦したのがYouTubeとの連携[16]だった。だが、実装までに時間がかかり、Stadiaの終了までに完成した状態で同機能がリリースされることはなかった。

ゲーム市場でユーザーを獲得していく際に最も重要な要素であるゲームタイトルの獲得に失敗し、ビジネスモデルにおいてもユーザーが魅力を感じるサービスを構築できなかったことが、Stadiaの敗因だったと言える。

Stadiaのサービス終了による市場への影響は余り大きくないだろう。なぜならStadiaはそれほど多くのユーザーは抱えていなかった上に、試験的にStadiaを使っていたユーザーが大部分を占めていたと考えられるからだ。一方で、サービス終了になったことでユーザーがゲームデータを失うことになるといった、クラウドゲームに対する不安をユーザーに与えたことはクラウドゲーム市場へのマイナスの影響だと言える。

Stadiaの終了はクラウドゲームサービスが今後発展していくために必要な、ビジネスモデルにおける課題を暗示していると言える。ユーザーの遊びたいゲームタイトルがプラットフォーム上にない場合、契約者数を増やすのは困難であること、月額料金とは別に個別タイトルの購入が必要なサービスでは、ユーザーの負担が増えるため、ユーザーの獲得は難しいことなどが課題として見えており、クラウドゲーム市場で成功するには遅延を解決するだけでは不十分であると言える。

今後のクラウドゲーム市場の行方

現在のクラウドゲーム市場は2019年、2020年と比較するとそれほど盛り上がっていないように見える。5Gの商用サービスが開始された当初はクラウドゲームが有益なユースケースの一つになると考えられていたが、クラウドゲーム市場が立ち上がるための課題が遅延だけではなく、ゲームタイトル獲得の難しさ、ユーザー獲得の難しさ、ビジネスモデル確立の難しさ(サブスクリプション型か個別購入型か、といった)など多面的であることがわかってきたためだ。したがって参入する事業者も既に多くのIPを保有するSonyやMicrosoft、強靭なクラウドインフラを持つAmazonなどに限られてしまう。

下火になりつつあるクラウドゲーム市場だが、Microsoftのクラウドゲームサービスは今後の成長可能性を感じさせる。Microsoftが提供するXbox Game Pass Ultimateは月額料金のみで遊び放題に加えて、新作ゲームタイトルも発売直後から遊び放題である。また、「Halo」や「Starfield」といった独占タイトルも所持しており、自社でゲームスタジオを保有している強みを生かしている。Microsoftはゲーム市場全体ではSIEに及ばないが、クラウドゲーム市場においてはSIEに並ぶ日も近いのではないだろうか。

では今後、クラウドゲーム市場はどうなるのだろうか。筆者は、命運が分かれるのは2030年頃ではないかと考える。理由は次世代移動通信規格である6Gの導入により、再度クラウドゲームに注目が集まる可能性があるからだ。また、次世代コンソール[17]が発売されない可能性もあり、その場合はより一層クラウドゲームが注目されることになる。音楽や映像がクラウドに移行し、サブスクリプション型のサービスになったように、いずれはゲームもクラウドに移行していくのは自然な流れである。Googleに続き、脱落する事業者が出るのか、これまでなかったビジネスモデルを作り上げる新たなプレイヤーが出現するのか、引き続き、注視すべき分野であることは間違いない。

[1] クラウドゲームではゲーム処理をクラウドで実行し、タブレットやスマートフォンなどのユーザーデバイスに映像と音声のみをストリーミングする。そのためユーザーはコンソール等の家庭用ゲーム機を必要とせず、インターネットに接続できる機器のみで高性能ゲームのプレイが可能。

[2] オンライン上でPC向けゲームを販売するデジタルゲームストアを指す。ユーザーはプラットフォーム上でゲームを購入し、ダウンロードすることが可能。

[3] ゲーム配信に重点を置いたAmazonが提供する動画配信サービス。

[4] ゲームの開発会社のこと。

[5] ゲームの企画・開発、宣伝・販売を行う会社のこと。

[6] 近年のゲームは大容量化しており、家庭用ゲーム機でゲームのアップデートやダウンロードをする場合に1~2時間を要することも多い。

[7] 従来の家庭用ゲーム機でもオンラインマルチプレイをする場合には遅延が生じるが、クラウドゲームの場合はより大きな遅延が生じる可能性がある。

[8] https://onestore.nokia.com/asset/207843?_ga= 2.196710564.965405477.1691020495-1068481069.1691020495

[9] 家庭用ゲーム機でゲームをプレイする場合の環境を指す。

[10] 一人称視点でのシューティングゲームのこと。

[11] シューティングゲームにおいて相手を倒した回数のこと。

[12] Graphics Processing Unitの略で、画像処理装置を意味する。画像を描写するために必要な計算処理を実行する。

[13] 5Gの次の世代にあたる次世代の移動通信システム。

[14] 利用者側の端末やその近くに設置するサーバーなどのネットワーク周縁(エッジ)部分でデータを処理するコンピューティング手法で、クラウドコンピューティングよりも高速でデータ処理が可能。

[15] 特定のプラットフォームのみで遊ぶことができるゲームタイトルのこと。

[16] StadiaではYouTube上でゲーム配信者が配信するゲームに途中参加したりする機能が実装される予定だった。

[17] PlayStation 5、Xbox X/Sの次に発売される家庭用ゲーム機のこと。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

船津 宏輝(退職済み)の記事

関連記事

-

AIとマーケティング

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT

- GIGAスクール構想

- ICT利活用

- WTR No442(2026年2月号)

- 教育

- 日本

-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭

- WTR No442(2026年2月号)

- 世界の街角から

- 日本

-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~

- AI・人工知能

- WTR No442(2026年2月号)

- 生成AI

-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No442(2026年2月号)

- 介護

- 医療

- 日本

- 福祉