世界の街角から:ウィーン、音楽の都の一期一会

「せっかくですから、お二人の写真を撮ってあげましょう」

振り向くと、横にも縦にも大きな男性が、にこにこしながら立っていた。

ここは、オーストリアの首都ウィーンの国立歌劇場。私は娘とバレエ鑑賞のために訪れ、まだ来場者の少ない開場直後の時間に舞台を背にして、娘に写真を撮ってもらっていた。

「あ、劇場全体撮れるように、もう少し下がって」「じゃあ、今度はアップで撮りますから、笑って」

ちょっと恥ずかしかったが、ご厚意に甘えて、母娘二人で写真に納まった。

「どちらからいらっしゃいましたか?」

「日本です」

「ああ、ヤーパンですか。私はドイツから来ました。バレエ楽しんでくださいね」

「Danke schön!」

ウィーン国立歌劇場

【写真2】バレエ『ドン・キホーテ』パンフレット

さて、本日の演目は『ドン・キホーテ』――スペインを舞台にした定番の演目で、日本でもよく上演されるが、その多くはロシアのマリウス・プティパ振付がベースとなっている。今回は、伝説のダンサー、ルドルフ・ヌレエフの振付のもので、1966年、ここウィーン国立歌劇場で世界初演(プレミア)されている。ヌレエフはソ連のキーロフ・バレエ(現ロシアのマリンスキー・バレエ)のダンサーだったが、1961年に海外公演中のパリで亡命し、英国のロイヤル・バレエをはじめ西側諸国の著名バレエ団で客演し、大人気を博した。パリ・オペラ座バレエの芸術監督も務めていたので、フランス国籍を取得したのかと思っていたが、亡命後の国籍はオーストリアだったらしい。今回の公演のパンフレットでも、冒頭にそんなヌレエフとウィーン国立バレエとの関係やエピソードが紹介されている。パンフレットはドイツ語版以外に英語版も用意され、原作では老齢の騎士ドン・キホーテが巨人と誤って風車に戦いを挑むシーンが有名だが、それを現代風に風力発電の風車を表紙にしているところが素敵である(写真2)。実際の舞台は初演と同様のクラシックな衣装と舞台装置だったが、新しい作品にも意欲的に取り組んでいるバレエ団のさり気ない意気込みを感じる。

そして、ここでも日本人ダンサーが大活躍。ウィーン国立バレエ団には、最高位のファースト・ソリスト2名を含め、5名が所属している。その日は、男性主役がファースト・ソリスト木本全優さんだった公演を狙ってチケットを購入していたのだが、残念なことに、開演前に配役表を見ると別のダンサーに代わっていた。

開演のベルがなり、前奏曲が始まる。音楽に詳しくない私でも、最初の一音から、その響きの美しさに感動してしまう。さすがは、世界屈指のオーケストラ、ウィーン・フィルの母体となっている国立歌劇場のオーケストラである。ヌレエフ版は、男性ダンサーの見せ場が多く、超絶技巧の連続とスピード感に溢れた演出で、あっという間に第一幕が終わった。幕が下りて会場が明るくなると、横に座る娘の第一声も「オケ、凄いね」だった。

【写真3】歌劇場内部

格安の立ち見席は、最上階席の端や後方、1階席の奥にある。

幕間に上を見上げると、一番上、いわゆる天井桟敷にも多くの観客がいるのが見える。30年以上前の学生時代、私も何度かそこにいたことを懐かしく思い出した(写真3)。学生時代、旧東欧諸国に魅了され、バイト代を貯めては貧乏旅行で巡ったが、ウィーンは東欧主要都市への鉄道アクセスが良く、ウィーン着の飛行機に乗り、そこから鉄道の旅が定番ルートだった。ウィーンのユースホステルは安くて清潔で居心地が良く、音楽好きの学生達が世界中から集まっていて、オペラ鑑賞に誘われ付いていったのがきっかけだ。チケット代は当時も今も1,000~2,000円程度。当日の発売には長い列ができる。舞台の視界も大きく遮られ、立ち見となる天井桟敷だが、音響は一番いい、と彼らは言っていた(真偽のほどは不明)。しかもオペラはレパートリー制のため、短い滞在期間でも日替わりで色々な演目を楽しめるのである(バレエは3週間ほど同じ演目が続くが、公演ごとに配役が変わるため、それはそれで楽しめるが)。

ある晩の終演後、ユースホステルから一緒に行った学生達が、そのまま、またチケット売り場前に並ぶ、という。なんでも次の演目は、ロッシーニのオペラ『アルジェのイタリア女』の新演出のプレミアで、当時の音楽監督クラウディオ・アバド氏が指揮をし、大人気の有名歌手が勢ぞろいする、クラッシック音楽界の一大事だという。「歴史に残る瞬間だから、絶対に並ぶべきだ」と言われて、夜10時くらいから一緒に座りこむ。待ち行列には日本人も何人かいて、音大生だという男子は「このためにウィーンに来た」という。インターネットのない時代、人気演目のチケットは海外からは入手困難で、当日販売の立ち見しか選択肢がなかったのだ。皆、眠り込むどころか、一晩中、嬉々として音楽談義で盛り上がっていた。確か翌日、整理券を渡されて一度チケット売り場前から帰され、指定の時間にまた並んだ記憶があるが、とにかく長い長い待ち時間の末、天井桟敷に辿りついた(写真4)。

【写真4】歌劇場内のルネッサンス様式の美しい天井

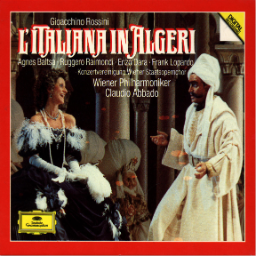

【図1】アバド指揮の『アルジェのイタリア女』CD表紙

(出典:Grammophon社HPより

https://www.deutschegrammophon.com/de/katalog/

produkte/rossini-italienerin-in-algier-abbado-6579)

劇場内、天井桟敷は普段着の学生達がぎっしりだが、一般座席は、プレミアということで、女性は裾を引くイブニングドレス、男性はタキシードの正装姿の人達で占められ、さながらハプスブルグ帝国時代の貴族の舞踏会に紛れ込んだような、煌びやかな世界が広がっていた。『アルジェのイタリア女』は歌手の掛け合いが絶妙な明るい喜劇で、観客の熱気もあって、音楽が人に与える喜びや幸せをひしと感じたことを覚えている。私ごときでは公演の音楽的な真価は判るはずもないが、この公演は、後にドイツのGrammophon(グラモフォン)社から全幕がCDとして発売されており、主要音楽ストリーミング・サービスで現在も聴くことができる。身を乗り出しても、やっと半分程度しか舞台は見えなかったが、このCDの表紙では、その時垣間見えた豪華な衣装や舞台装置の素晴らしさがよく再現されている(図1)。

あの時、肩を寄せ合ってオペラ鑑賞した学生達も、もう立派なシニア世代。音大生達は、今頃プロの音楽家としてどこかで活躍しているのだろうか。音楽好きの若者達は、往年のオペラファンとして、今や相応のドレスやスーツに身を包み、劇場通いをしているのだろうか……と想いを馳せる。終演後は、街灯に照らされた旧市街の美しい街並みを歩きながら、舞台の余韻に浸った。東京でオペラやバレエが上演される劇場界隈――初台や上野、渋谷では味わえない贅沢である。

ウィーン・フィルのニューイヤー・コンサート

さて、楽しかったウィーン旅行からしばらく経った年の瀬。例年、ウィーン・フィルが元日にニューイヤー・コンサートを開催し、日本でも放映されることを思い出した(写真6)。オーストリアの名所旧跡で踊るウィーン国立バレエのダンサーの映像も挿入され、2022年の放映では50代のシニア・アーティスト・ダンサー、加藤優子さんが登場して話題となった。加藤さんはウィーンで観た前述の『ドン・キホーテ』でもコミカルなダンスを披露していて、とても印象的だった。

放映時間を確認しようと、NHKの特設サイトにアクセスすると、そこには見覚えのある人の写真が大きく掲載されていた――「え……?」。その下の紹介文には「2024年の指揮は、ドイツの俊英クリスティアン・ティーレマン」とある。写真には指揮棒を振るう迫力ある表情が掲載されているが、間違いない。そこにいるのは、にこにこしながら私達の写真を撮ってくれた、あの大柄な紳士である。

そう、私達と別れた後、彼は、オーケストラピットに歩いていったが、楽団員達が駆け寄って、握手をしたり、肩をたたき合ったりしながら、とても親しそうに話していた。そのまま、最前列の席に座っていたので、劇場関係者だろうと思い、劇場のホームページで、運営メンバーや役職者の写真をチェックしてみたのだが、見当たらなかったのだ。そのはずである。ウィーン・フィルの奏者は劇場のオーケストラ団員でもあるが、ウィーン・フィルの運営は劇場とは全く別で、常任指揮者もいない。ニューイヤー・コンサートの指揮者は、その時々に最も高い評価を受けている指揮者から選ばれるため、誰が選ばれるかもクラッシック音楽ファンの楽しみだそうだ。日本人では唯一、故小澤征爾氏が2002年に選出されている。

娘とも間違いないことを確認すると、彼女は「ええ~! 3人で写真撮ればよかった!」「え、僕のこと知らないの? って思われちゃったかも~」なんて言っている。いやいや、パンフレットを抱えて嬉しそうにポーズを取る、お上りさん度満点の東洋人母娘にわざわざ声をかけてくれたマエストロは、そんな狭量な人じゃないだろう。

【写真6】ウィーン学友会協会

毎年ニューイヤー・コンサートが行われる。大ホールは絢爛豪華な装飾が施され、黄金のホールとも呼ばれる。

ニューイヤー・コンサートは約90カ国で放映され、オーストリアではTV視聴率が60%に達するという国民的な恒例行事だ。ワルツやポルカといった新年にふさわしい明るい曲が演奏され、締めくくりは日本人にも馴染みのある『美しく青きドナウ』と『ラデツキー行進曲』が定番となっている。指揮者ティーレマン氏が演奏の合間に見せるTV画面の笑顔は、私達が会った、あの時の笑顔だった。

バレエ・シーンでは、前述の木本さんが、アルプスの山々に囲まれたハプスブルグ家の避暑地、バート・イシュルのローゼンブルグ城で踊っていたが、周りの木々の様子から、ちょうど私がウィーンにいた頃に撮影されたもののようにも思われた。そうか、この撮影もあって、木本さんが予定されていた配役から外れ、そして、指揮者を務めるティーレマン氏がバレエ公演にも顔を出していたのかもしれない……そんな内部事情を勝手に想像し、コンサートを楽しみながら、音楽の都の一期一会の思い出を噛み締めた私である。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

神尾 友紀子の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合