急成長する電動スクーター市場と未来のモビリティの始まり

【図1】LIME社電動スクーター

(出典:LIME社Webサイト)

急増する電動スクーター

この夏、米国ワシントンD.C.を訪問した際、街を移動する人々の様子が何か変化していることに気が付いた。それは、街のいたるところで、子どものオモチャとして見かける「キックボード」を大人達が利用していたことだった。しかし、よく見るとそれらは地面を蹴って進む通常のキックボードではなく、電動で自走する新しいタイプの乗り物であることがすぐに認識できた。年に何度となく筆者は米国訪問しているが、他の都市では見かけたことがなかったため、その時はワシントンD.C.観光用の特別なもの程度だろうと思っていた。しかし、帰国後、よく調べてみるとこの乗り物、シェアリングサービスで急成長していることが分かった。この乗り物は英語では「Electric Scooter(エレクトリック・スクーター)」と言うらしい。日本で通常使うスクーターとは違うため、若干紛らわしいが、あえて以下では「電動スクーター」という表現を用いたい。

新たなシェアリングサービス

モビリティ関連のシェアリングサービスとして、自動車はUber、Lyft、そして自転車は中国のMobikeを代表に急速に世界に広がりつつあるのは既にご存じのとおりだろう。

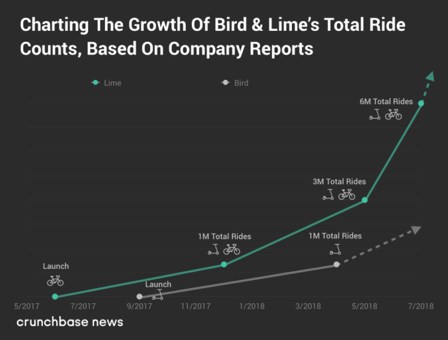

そんな中、米国で昨年6月にLIMEが、そして、その3カ月後にはBIRDが電動スクーターのシェアリングサービスを開始した。その後、たった1年ほどで両社ともに驚異的な速度で事業を拡大しつつある。

現在シェア最大のLIMEは中国ネット大手のTencent(テンセント)の出身者が設立した会社で、米国、欧州の都市、大学構内等70以上の市場に展開している。またBIRDは米Uberの元幹部が設立した会社で、LIMEを追随し米国の40以上の都市、大学を中心にフランス、イスラエルにも進出している。

BIRDは電動スクーターのシェアリング専業だが、LIMEは電動スクーターをメインに、他にも電動アシスト付き自転車、通常タイプの自転車をラインナップとして持つ。同社のライドシェアは今年8月ではトータルで既に600万回利用されており、明確な内訳は提示されていないが、そのうち8割が電動スクーターによるものと市場では推測されている。BIRDは2018年の発表で同社の電動スクーターが100万回利用されていることを発表している。

なぜ普及するか?

以下で、電動スクーターのシェアリングが普及する理由について考えてみたい。まず、利用者側メリットとしては主に下記のことが挙げられる。

- 自走式

- 安価

- 乗り降りの制約がない

- 省スペース

LIME、BIRDのサービス内容はほぼ同じであり、上記の要素について説明を加えていきたい。

1.「自走式」について

自転車と違い、ペダルをこぐ必要がなくアクセル一つで自走する。速度は約20km/hまで到達可能。走行可能距離はフル充電で約30km強とされており、街乗り目的と考えれば、十分な距離だろう。また、バッテリー残量はアプリ上で確認できる。利用に際しては、一部の州を除きヘルメット着用や免許は不要とされている。ただし、18歳以上という年齢制限が設けられている。

2.「安価」について

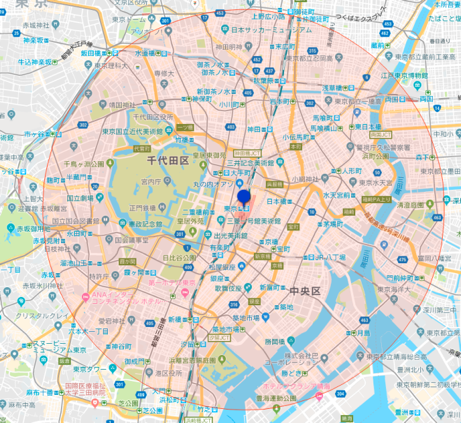

利用価格は利用開始時のロック解除料として1ドル、その後1分当たり0.15ドルずつ課金される仕組みとなっている。仮に10分間利用しても、計2.5ドルで日本円の300円にも届かない。正確な比較はできないが、これはUberを利用するよりも安価であることは間違いない。ちなみに計算上ではあるが、時速20kmで10分間走行し、信号等で停止することがないと仮定した場合、走行距離は約3.3kmとなる。「何だ3km程度か」と思われるかもしれないが、実際に場所を日本に置き換えて、東京駅を中心に半径3kmの同心円を描くと、御徒町、両国、月島、浜松町、赤坂、市ヶ谷、水道橋といった所が3km圏内に含まれることが分かり、その実用性の高さがイメージできる。

3.「乗り降りの制約がない」

米国で従来提供されてきた自転車シェアリングはステーションと呼ばれる特定の開始・返却場所が必要であった。一方、LIME、BIRDが提供する電動スクーターの位置情報はすべてモバイルアプリから確認可能、自分の現在地の近くに置かれているものが見つかればQRコードまたはピンナンバーですぐに利用できる。また、終了時は任意の場所でロックをするだけで利用終了となり、乗り降りで地理的な制約が発生しない。

4.「省スペース」について

これが実は大きな要素と筆者は考えている。

自転車の場合、標準的なもので、前後の長さは2m弱、ハンドル幅は60cm位あり駐輪するだけでも道路の専有面積は1.2㎡となる。それに対して、電動バイクは長さ1.2m程度、ハンドル幅も45cm程度で占有面積は0.54㎡となり、計算上は自転車の半分以下の面積しか必要としない。また電動スクーターは立ち乗りであり、サドル等が不要なことから本体だけで比較した場合は、圧倒的に占有スペースが小さく、駐輪している場合の存在感も薄い。これにより都市部で乗り捨てる場合に利用者が「邪魔になる」という心理的な罪悪感を持たずに済むと思われる。

シンプルな構造も追い風に

さらに電動スクーターの構造が非常にシンプルであることも普及を後押ししている。

例えば車輪一つを取ってみても電動スクーターの優位性は大きい。自転車の車輪を構成するのはハブ、数十のスポーク、タイヤ、リムで、さらにそれらはチューブ、バルブ等複数の部品で構成されている。その一方で、電動スクーターの車輪はシンプルなホイールと中までゴムが詰まったタイヤで構成されるだけでパンクの心配がない。故障の確率は部品数が少ない分だけ圧倒的に低くなる。

この一例からも、サービス提供者にとってメンテナンスの手間とコストが自転車に比べ少なくて済むことがわかる。また、サイズが小さいことから回収する際も効率的に行うことが可能となる。これは利用者側からすれば、利用可能な台数が維持され、利便性が担保されることを意味する。

加熱する投資と期待

LIMEは今年7月に米Googleの親会社、Alphabetの投資部門であるGV主導で、3億3,500万ドルを増資し、現在までに既に4億7,500万ドルの資金調達をしている。また、市場評価額は10億ドルと言われている。BIRDも今年7月にSequoia Capital(セコイアキャピタル)主導で3億ドルを増資し、LIMEを上回る総額5億6,500万ドルの資金調達に成功しており、市場評価額も20億ドルとなっている。

Uberも注目

自動車ライドシェア最大手のUberも同市場の動きに注目している。同社はLIMEに対して、GVとともに出資したこと並びに、業務提携を行うことを発表しており、近い将来UberのアプリでLIMEのサービスが利用可能になるという。

今年8月にはUberのCEO Dara Khosrowshahi氏はFinancial Timesのインタビューで、今後同市場への取り組みを強化すると述べている。この背景には2019年に同社が新規株式公開(IPO)を目指していることがある。同社の2017年度の業績は、売上は前年比61%増となったものの、45億ドルの赤字を計上し、赤字幅の拡大が続いている状態だ。同社は不採算事業の整理に加え、事業ポートフォリオに新たな成長市場を取り込むことでIPOに備える意向とみられている。また、Uberが独自のスクーターを開発中であることも同時に噂されている。

新たな課題も続々発生中

当然のことながら、電動スクーターの急速な普及により、新たな課題も発生している。

当然ながら歩道へ放置されていることに対して、快く思わない住人は多い。また、高級住宅地のビバリーヒルズでは電動スクーターで乗り付ける観光客によるプライバシー侵害が訴えられ、抗議行動が起きた。

さらに、安全性については現時点ではほとんどの州でヘルメットの着用が義務付けられていないこと、車道を走ることによる自動車との接触事故誘発のリスクがあることが指摘されている。また、速度が20km程度のため、さらに増加し、自動車と混在して走ることで新たな渋滞の一因になるのではとの懸念も存在する。

一部の住民がゴミ箱にこれら電動スクーターを投げ捨てる映像等も報告されている。

【図5】ゴミ箱に投げ捨てられた電動スクーター

(出典:https://twitter.com/scooteridiots)

2000年初頭、セグウェイという立ち乗りの二輪車が話題となったことをご記憶の方も多いかと思う。セグウェイは登場後、公道での利用を禁じている州もあるなど、法律の規制がかかった状態となっている。これに対して、電動スクーターは現状ではまだ野放しと言える状態で、規制次第で市場の拡大に急ブレーキがかかる可能性も否めない。

イノベーションは「オモチャみたいなもの」からやってくる

電動スクーターを見て、ほとんどの人が「こんなオモチャみたいなもの」という印象を持つだろう。実際に筆者もそう思うし、先に挙げたように新たな課題もどんどん発生している。

しかし、多くのイノベーションはこの「オモチャみたいなもの」からスタートする。メインフレーム全盛時代、パソコンはまさに「オモチャみたいなもの」だった。60年代、大型車全盛の自動車大国米国では、小型の日本車はやはり、「オモチャみたいな」存在だっただろう。でも、こうした「オモチャみたいなもの」の中で課題をクリアしながら生き残るものがいて、ニーズよって洗練されていくことで、後に市場を席巻していく。

最近、「モビリティ」について語られることが本当に多い。自動運転はもちろんのこと、直近では空飛ぶ自動車まで本気で語られ始めている。自動車会社を始め、各社が開発競争にしのぎを削っているが、結局、この分野で人々のライフスタイルを大きく変えるものは、大げさな全く新しいコンセプトの乗り物ではなくて、こうした子どものオモチャに毛が生えたようなものがベースになるのではと感じる。

この夏、ワシントンDCで見かけた電動スクーターで軽やかに移動する人達の姿は、筆者の目には未来の「モビリティ」の始まりに映った。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

前川 純一(退職)の記事

関連記事

-

データセンターネットワークの動向

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No439(2025年11月号)

- データセンター

- ラウド

- 生成AI

-

フランスに見るブロードバンド政策の変遷とユニバーサルサービス理念(3)

- WTR No439(2025年11月号)

- フランス

- 通信事業者(海外)

-

フランスに見るブロードバンド政策の変遷とユニバーサルサービス理念(1)

- WTR No437(2025年9月号)

- フランス

- 通信事業者(海外)

-

終活や葬儀のDX ~広がるデステックの市場と課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- WTR No437(2025年9月号)

- 国内

-

世界の街角から:死者の日と古代遺跡の旅 〜メキシコで出会った幻想と歴史〜

- WTR No437(2025年9月号)

- 世界の街角から

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合