EU域外主要国のデジタル化ベンチマーキング

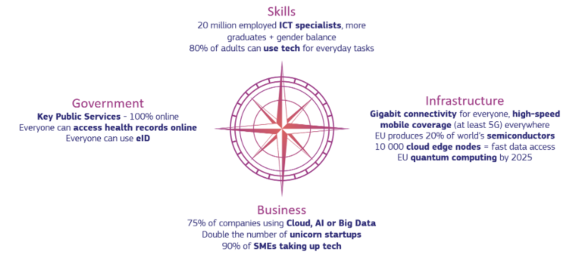

欧州委員会は2024年7月、国際ベンチマーキング報告書“International Benchmarking of the Digital Transformation 2024”[1]で、EUの「デジタル化10年計画(the Digital Decade policy programme)」の進捗状況調査とりまとめの一環として、EU域外の世界主要国のデジタル化戦略およびパフォーマンスを比較した。この報告書は、EU自身が設定している4つの戦略分野ごとに(図)各国の指標と政府の取り組みを評価するという内容である。デジタルトランスフォーメーションという未踏の環境にあって、他国の経験を観察することで自国のポリシー向上に役立つ学びを得ようという狙いである。調査の対象国は、豪州、中国、イスラエル、日本、韓国、英国、米国の7カ国で、EU外ではグローバルなベストパフォーマーであるとされている。

デジタル化の評価軸

「デジタル化10年計画」の4つの戦略分野は①スキル、②インフラ、③ビジネス、④政府で、それぞれについてEUにおける目標値が与えられている(図)。ベンチマーキング調査は上記各分野における個別項目(全分野で23項目)の指標について、国ごとに評価を与えている。

ただし、今回の調査ではEU域外各国間の比較およびEUとの比較を可能にする十分なデータが揃わなかった模様であり、このためグローバルな指標比較結果の信頼性は大いに改善の余地があるといえそうである。そこで以下では、指標の比較は除き、同調査における定性分析セクションの記述箇所から得られる知見について考える。

政策の全体トレンド

EU10年計画における構造との類似

ほとんどの国が高度な戦略的先見性を示しており、包括的なデジタル化戦略計画を策定している。EUのデジタル化10年計画は明確な目標設定とモニタリング制度を備える体制で世界から抜きんでたものとして開始されたが、これに倣う国が続いた形である。

例として、豪州の「デジタル経済戦略」、中国の「第14次国家情報化5カ年計画」、「デジタル・イスラエル」、日本の「デジタル田園都市国家構想」、韓国の「デジタル戦略」、英国の「デジタル戦略」が挙げられる。これらでは策定した大計画の様々なセクションで「サブ戦略」を実施する。国によっては政策目標を定め、時に大規模な監視ツールも作成している(豪州のデジタル・インクルージョン・インデックスなど)。これはEUのプログラムと同様の構造である。

以上と比較して米国は異端の存在であり、全体として一貫性のある公式のデジタル化戦略を持たず、むしろ「新たな課題に対処するために一見場当たり的な行動をとっているように見受けられる」と報告書は表現している。

政治介入の役割

日本や豪州のように、デジタル化アジェンダを推進する上で国家の役割が最も重要であることを認識している国がある一方で、「ソフト」な措置(市場インセンティブや規制改革など)を通じて、イノベーションを助長する有利な全体的環境を作り出す、より「ハンズオフ」なアプローチをとっている国もあり、英国ではこれが顕著である。

あるいは、特定分野のみの介入、イスラエルにおける新興企業や民族・宗教に基づくデジタルデバイドへの対処、米国における半導体産業やブロードバンドインフラの例がある。

政策の重点

政策の策定において、どの側面が重視されているかは各国の地政学的、マクロ経済的、社会的背景によって異なる。イスラエルと豪州では、ビジネスのデジタル変革が重要なポイントとなっている。一方、日本の場合はスキルとインフラが、韓国ではインフラが焦点とされている。EUが「計画」に含めていない項目をカバーする国もある。これら項目としては、サイバーセキュリティとデジタル主権(中国、イスラエル、韓国)、デジタルデバイド(豪州、イスラエル)、国際協力(豪州、英国)が挙げられる。

デジタル化はそれ自体が目的であるというよりは、目的を達成するための手段であることも認識されていて、

- 過疎化と経済停滞への対処(日本)、

- 社会と都市のダイナミクスの再定義(日本、韓国)、

- グローバル・パワーとしての地位の維持(中国、米国)

など、各国の持つ根本的な課題解決に役立つことが期待されている。

4分野別の取り組み

①デジタルスキル

ベンチマーク国全体で、包括的なデジタルスキル戦略は特定されていない。その代わりに、デジタル技術のスキルアップは他の戦略の一部となっているのが普通である。例えば、日本、韓国ではデジタル技術は教育・カリキュラム改革の一環に含まれている。米国では、デジタルインクルージョン、ビジネスのデジタル化、Internet for Allといった包括的なブロードバンド敷設パッケージの一部となっている。

②デジタルインフラ

デジタルインフラの開発に関しては、各国とも(明示的/暗黙的な)似通った目標を掲げている。5Gネットワークのほぼ完全なカバーと、高速(多くは光ファイバー)ブロードバンドによる全世帯のカバーなど。進捗は米中、豪州、イスラエルを除き概ね順調である。

その他のデジタルインフラについては、アプローチが異なる。

半導体

中国と米国はともに、半導体製造能力を高め、経済競争力と「技術主権」を確保するために、大規模な補助金プログラム(それぞれ、集積回路産業投資基金(約450億米ドル)、CHIPS and Science Act(約527億米ドル))を実施している。こうした大規模な補助金プログラムを踏まえ、一部の国、特に英国は、半導体産業におけるニッチ(研究開発など)を切り開く、あるいはサプライチェーンの弾力性を高めるために国際的なパートナーシップを生かす別のアプローチをとっている。

量子コンピューティング

量子コンピューティング戦略は、豪州、韓国、米国で策定されている。豪州と米国の戦略は、やや曖昧でボトムアップ的であり、科学、高等教育、量子製品の商業化への資金提供に重点を置いたものである。一方、韓国は、2030年代初頭までに韓国の技術を用いた1000量子ビットの量子コンピューターを開発すること、世界の量子市場におけるシェアを10%程度に拡大すること、2030年代に100km規模の量子ネットワークを開発することなど、具体的な「目に見える」目標を設定している。

物理的インフラとデジタルインフラの統合

韓国(「スマートシティ」のコンセプトの下)、日本(「ソサエティ5.0」のコンセプトの下)ではいずれも、デジタルと物理的「モノ」の統合に焦点が当てられている。例えば、テクノロジーは、スマート・エネルギー・システム、効率的な公共交通機関、ヘルスケア・サービス、緊急レスポンスなどを促進するものと考えられている。

「ソフト」インフラ

デジタルツールやシステム(デバイス、データセンター、クラウドシステムなど)への投資は、公共分野、特に学校では一般的である。日本政府は、地方を含むテレワーカー向けのコワーキングスペースに資金を提供し、再就職を支援し、通勤を減らし、新しいワークスタイルを奨励している。

③ビジネスのデジタル化

進んだデジタル技術のビジネスが多数存在しても、高度技術が広く行き渡っているかどうかは別問題である。イスラエルはハイテク・スタートアップが世界トップクラスだが、企業のウェブプレゼンスは最低スコアとなっている。デジタル事業の先進性と一般への普及の間にはしばしばこのようなギャップが存在する。その形態は国によって様々である。とはいえ各国当局は、政策的対応としてはデジタル変革を市場原理にゆだねることとし、概してイノベーション促進的な競争枠組みの向上に努めている。

これとは別に、近年では選択的かつ的を絞った政策介入も認められる。

人工知能

AIの戦略は、日本(防災などAIの実用的な応用に重点を置く)と英国(AIの人材、研究、規制の枠組みを中心とする広範な計画)でのみ確認されたが、他の国でもAIは暗黙の優先事項となっている――特に中国、豪州(AIは鉱業などに応用されている)、米国(AI市場の世界的リーダーを擁する)。例えば、米国の「AI権利章典の青写真」、豪州の「AI倫理原則」、英国の「倫理原則とイノベーションを促進する規制環境」などである。

プラットフォーム

中国と米国では、EUに続いて、独占禁止法やデータプライバシー、表現の自由に関する懸念に関連して、プラットフォーム大手への規制の可能性について議論が続いている。

④政府サービス

公共サービス(政府外部)

- オンライン・サービスを単一の市民向けプラットフォームに統合することは、調査対象国全体の包括的な傾向である。豪州、イスラエル、韓国では、包括的なeID制度が確認されており、eIDを利用して政府のオンライン・サービスのほとんど、あるいはすべてにアクセスできる。これに対し、中国と米国では、国家と地方で行政が分かれているため、国内で統一的なID認証の導入は困難な状況である。

- 豪州(デジタルトランスフォーメーション庁)、イスラエル(イスラエル国家デジタル庁)、日本(デジタル庁)では、省庁間のデータ統合を調整し、共有インフラとプラットフォームを提供し、国民や企業への電子サービス提供を監督する専門機関が設立されている。

政府の効率化(政府内部)

政府手続きのデジタル化、AIツールやクラウドシステムの公的機関への利用、インフラのアップグレード、とりわけ古くからサイロ化されがちであった政府部門間のデータやり取りの改善、さらにはエビデンスに基づく政策立案におけるデータ活用が検討されてきた。医療システムにおいては、医療スタッフの情報へのシームレスなアクセスを確保するために、異なる事業体(病院、診療所、または異なる民間医療プロバイダー)間でのデータ交換も重要な優先事項となっている。同時に、政府スタッフ自身のデジタルスキル向上、データ保存の安全性も課題。日本、豪州ではデータ漏洩やデータ誤りの影響で、電子認証の普及が遅れた事例がある。

際立つ米国のデジタル経済

EU式のプログラムを持たず、世界のデジタル経済を牽引する米国は格別の注目に値する。

ポリシー 先端技術で世界のリーダーシップを

米国のデジタル政策の大前提は、デジタル技術の研究開発への長年にわたる多額の投資と、国防および民間技術の相乗効果を基盤として、最先端技術とデジタルサービス市場において米国の世界的リーダーシップを維持することである。これは2000年代のNII構想当時からの伝統で、米国政策のDNAに組み込まれたものといえるが、中国技術の台頭への警戒によって、近年際立っている。

「デジタル化」戦略は存在せず しかし戦略的・集中的に資金投入

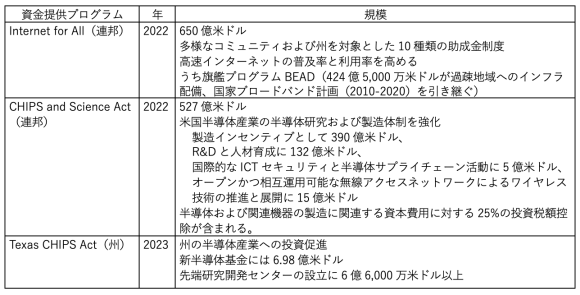

EUや中国のように、複数の政策分野をカバーする首尾一貫した全体戦略は、米国の連邦レベルでは明確に練られてはおらず、国家による長大なデジタル化構想・戦略は存在しない。国家の関わる先端技術に限らないデジタル分野の発展は、最小限の規制介入(ソフトロー、限定的な産業政策、的を絞った介入)と連邦制の環境における市場原理に大きく依存している。政策アクションは、主に物理的インフラの整備(ブロードバンド)や、戦略的に重要な分野(半導体)の製造能力の向上において市場関係者を支援することを目的とした、大規模な政策イニシアチブおよび/または資金提供プログラムに集中する傾向がある。こうした行動には、減税や補助金など、関係する(市場)アクターへの直接的かつ即効性のある迅速な介入が含まれる(表)。

【表】米国 公的資金提供プログラム

(出典:EU報告書およびホワイトハウス発表i、テキサス州政府資料よりii抜粋・編集)

i. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/

ii. https://gov.texas.gov/uploads/files/businesspp/Texas_CHIPS_Act_Snapshot.pdf

ただし、デジタルスキルの育成は、依然として課題となっていることが現実である。州レベルの政策イニシアチブは一部で存在するが、連邦レベルではデジタル教育は取り上げられていない。理工学系の高度人材は国際市場からも広く調達しており、これら人材に対する報酬の高騰が、被雇用者間における所得格差につながっているとの指摘もある。

デジタルインフラの配備に向けた進展は着実に進んでおり、これは、民間プロバイダーが(農村部や遠隔地を含む)全国に大容量のブロードバンド・インフラを拡張するインセンティブを与える大規模な資金提供プログラムや、家庭や地域社会に対するインターネット料金の補助に牽引されている。

米国における企業のデジタル・トランスフォーメーションは、主に市場主導型であり、連邦法レベルでは対処されていない。一方、インフラと産業(ビジネス)政策に関わる取り組みとして、CHIPS and Science Actの下で5Gと半導体技術に関する米中間の経済競争力と国家安全保障の力学に関連して、注目すべき政策が推進されている。特に国の半導体製造能力を向上させるための連邦レベルおよび州レベルの介入は、世界的に最も注目されるデジタル化政策のひとつである。

全体として、米国はデジタル化政策に対して比較的「ハンズオフ」のアプローチをとっており、市場主導の進展に重点を置き、戦略的とされる分野(半導体、ブロードバンド)における、主に市場関係者に潤沢な資金を提供する「メガ」プロジェクトに支えられている。データ法、デジタルサービス法、デジタル市場法、AI法など、法整備が進むEUとは対照的である。また、デジタルのスキルアップやデジタル公共サービスに関する施策は国(連邦)全体としての取り組みによるものではなく、ほとんどが州レベルの実施である。

[1] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-decade-2024-international-benchmarking-digital-transformation

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。

当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

八田 恵子の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合