介護業界もデジタル革命~ウィズコロナ時代を乗り切る新たな介護モデルを目指して

介護分野は他業界に比べてICT活用が遅れている分野といわれてきたが、高齢化の進展に伴うさまざまな課題を抱えて改革に乗り出す動きが徐々に活発化している。新型コロナウイルス感染拡大に伴うニューノーマルの広がりが介護のあり方を見直すきっかけになり、また、国もデータに基づく「科学的介護」の実現を目指して介護データベース構築に乗り出すなど、新たな展開が見られる。本稿では、介護業界におけるICT活用に向けての最新動向を、背景となる要因や課題感を交えて紹介する。

介護業界におけるICT活用領域

介護分野でICT活用が急がれる背景には、介護業界の構造的な課題がある。ひとつは深刻化する人材不足である。高齢化の進展により要介護人口が増加しているが、それを支える介護従事者の供給が追い付かず、需給ギャップが拡大している。現場スタッフの業務負担は大きく、限りある介護人材でオペレーションを効率化する必要に迫られている。また、もうひとつの課題として、国の介護財政逼迫に伴い、介護事業者の経営環境が悪化していることがある。経営改善・強化のためには、コスト削減だけでなく収益につながる新たな付加価値の開拓・提供が求められている。

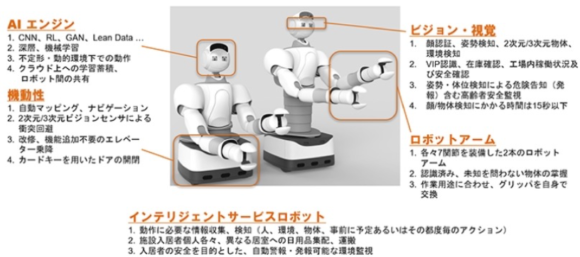

現在、介護分野で見られる主なICT活用事例は、図1のような4つの領域に整理することができる。

【図1】介護分野における主なICT活用領域

(出典:筆者作成)

以下に、各領域におけるICT活用ニーズ並びに代表事例を紹介する。

(1)SNS

介護サービスは多職種の連携プレイで業務が遂行され、スタッフ間のコミュニケーションの充実がサービスの品質にも影響する。日本エンブレースが提供する「メディカルケアネットワーク(MCS)」は、医療・介護に特化した非公開型のSNSサービスで、現在の登録ユーザー数は14万人である。在宅医療や地域医療連携に携わる医療機関の導入が多いが、介護に特化した事例として、訪問介護を実施する介護事業者がスタッフ間の連絡や情報共有に活用しているケースもある。

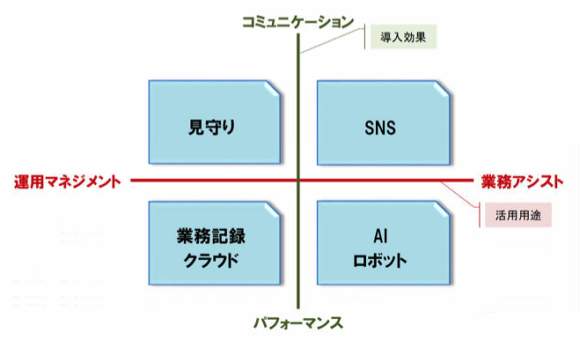

一方、介護現場の多くは業務のデジタル化に後れをとっている。現場職員は未だに紙の書類や日誌の作成に追われ、事務ノートのメモ書きで引き継ぎを行い、複数の施設・関係者に電話で問い合わせや申し送りを行うなど、現場にはアナログな手法が根強く残っている(図2)。

【図2】介護現場における連絡手段

(出典:LINE WORKSプレリリース資料(2021.1.26)

https://line.worksmobile.com/jp/pr/20210126/)

こうした状況を踏まえ、ビジネスチャットの「LINE WORKS」を提供するワークスモバイルジャパンは、日本KAIGOソフトと提携して、同社の介護記録ソフト「CareViewer」に入力した介護記録を「LINE WORKS」のトーク画面上でチャットボットを通じて関係者に通知する機能を提供している。LINE WORKSのコミュニケーション機能を情報共有や報告に活用するもので、介護現場のコミュニケーションスタイルをうまく活用している点が注目される。

(2)業務記録・クラウド

介護現場で身体ケアを行いながら体温や血圧等のデータを計測してシステムに入力したり、日々の気付きをテキストベースで書き記したりといった情報処理は現場職員の大きな負担となっている。また、せっかく入力したデータを現場で活用する機会は限られ、サービス向上や業務改善につなげることが難しいのが現状だ。このような課題に対応して、善光会が開発した「スマート介護プラットフォーム(Smart Care Operating Platform:SCOP)」は、複数の介護機器と連携したクラウド型の情報管理プラットフォームである。IoTセンサー機器等の情報を集約し、現場の状況やアラート情報などをiPhone上で一元的に管理できる。iPad上で行う介護記録は平易なインターフェースでその場で簡単に入力できる。持ち場を離れることなくリアルタイムに情報共有できるため、異常が発生しても迅速・的確に対応できる。SCOPの一部機能は国立日本医療研究開発機構(AMED)の補助採択事業として開発され、実証実験で一定の成果が実証された(図3)。

善光会が目指すのは、事務処理にとどまらず、介護施設の情報管理をデジタルで一元化して業務改革を実現させる「介護版DX」に他ならない。

(3)AI・ロボット

介護現場の負担を軽減するため、要介護者のや移動支援などの力作業を助けるパワーアシスト、入浴や排せつなど要介護者の自立的な行動を支援するアシストロボットなど、さまざまな介護ロボットが介護現場で活躍している。

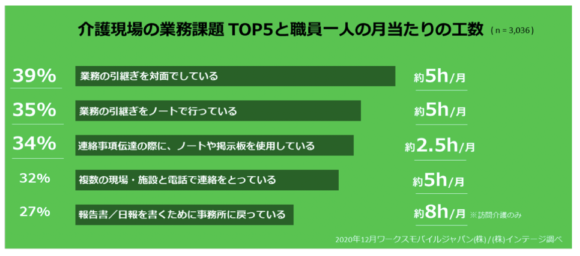

米アイオロス(Aeolus Robotics)社が開発した「アイオロス・ロボット」はAI搭載型サービスロボットである(図4)。知能、視覚、機動(移動)などさまざまな機能でAIが使われ、ネットワークで管理されるのではなく自律的に施設内を移動して、物品運搬や危険物の発見・通報、見守りなどマルチにサポート業務を担う。アイオロス社はロボット単体の販売ではなく、サービスとして提供する「RaaS(Robot as a Service)」の形で事業展開しており、日本でも介護事業者や高齢者住宅事業者と提携してB2B2Bモデルのビジネス創出を図っている。

他にも、見守りシステムやロボットと要介護者が会話するコミュニケーションロボットなどもあり、これらは利用場所が施設から一般家庭に広がっている。独居高齢者世帯が増加する中、ウィズコロナで在宅介護を余儀なくされる高齢者が増えるにつれて、介護ロボットに求められる役割は今後間違いなく高まっていくだろう。国は日本の介護の将来を見越して、介護ロボットの開発・普及に力を入れ始めている。経産省は2021年から「ロボットなど介護・福祉用具開発プロジェクト」を開始し、民間の介護ロボット開発を支援する。

(4)見守り

センサーやIoT機器を活用した見守りシステムでは、在宅介護を対象にした家庭向けサービスが次々と登場している。遠隔での見守りや健康管理、日常行動の安全面だけでなく、新型コロナウイルスの感染リスクが高い高齢者の環境対策(温度、湿度、空気の汚染度など)の役割も担っている。ICT業界からの参入もさかんで、NTTグループでは、NTTコミュニケーションズが「goo of thingsでんきゅう」を、NTT東日本がインフィックのIoT見守りセンサー「LASHIC」を使って独居高齢者向け見守りソリューションをそれぞれ提供するなど、エンドユーザーに近いところでサービスを提供している。

これまでの見守りシステムでは、身近に介護者がいない在宅介護向けに焦点があったが、最近は介護施設向けの製品・サービスが増えている。その目的は、人員不足に起因する職員の負担軽減や入居者の室内事故防止などであるが、見守り機能にとどらまず、さまざまな計測ツールやIoT機器をネットワーク上で連携させた統合型のシステムが登場している。例えば、リコーの「リコーけあマルシェ」は、IPネットワーク上でセンサーやカメラなどのデバイス等のデータを連携・集約し、入居者の生活リズムを把握することで、一人一人にあった介護サービスの提供を可能にする(図5)。

官民連携で見守りサービスの社会インフラ化を目指す取り組みもある。NTTドコモと神戸市は、米国のスタートアップ、テラス(Tellus)社が開発した非接触型小型レーダーを使った高齢者の見守りサービスの実証実験を共同で実施している。

テラス社は、高齢者へのプライバシーを配慮してカメラを使わず、利用者の心理的・肉体的負担感を減らすことを目的として、ウェアラブル機器として装着し、コンセントに差すだけで使える非接触型の機器を開発した。計測したデータをクラウドに連携してAIで分析し、利用者の状況をリアルタイムに把握することができる。

実証実験は、NTTドコモが神戸市との間で締結した「ICTを活用した安全安心なまちづくり」に関する事業連携協定に基づくものである。神戸市は、実験成果を自らの行政サービスに取り込むことを直接の目的にしているのではなく、最新テクノロジーのインキュベーション、社会実装を支援することに主眼を置いている。新しいテクノロジーで行政課題を解決しようとするとき、行政だけですべてに対応するのは無理があり、テクノロジーが持つ可能性を活かしきれずに終わってしまうかもしれない。テクノロジーをビジネスとして育てていかなければ社会実装は難しく、ビジネス化に向けてはスタートアップと大企業のコラボレーションが欠かせない。神戸市はさまざまな分野で社会改革のためのビジネス・インキュベーション事業に力を入れて取り組んでおり、今回の実証実験もその一環である。

コロナ渦で脚光を浴びる非接触型サービス

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、介護現場は大きな負担を強いられた。接触・対面を基本とするサービスを中止・変更せざるをえなくなったシーンも少なくない。医療の現場では感染予防のため対面診療をオンライン診療に切り替え・補完する機運が高まっている。介護の現場でも施設内クラスター(感染者集団)が発生したことなどから、利用者(要介護者)と介護従事者、利用者と家族の接触機会を減らす対策が取られているが、利用者を完全に隔離してしまうとQOL(Quality of Life)の悪化が心配である。そこで、感染予防とサービス水準の維持を両立させるため、ICTを活用した非接触型のサービスが登場している。

例えば、ラムロックの見守りカメラ「みまもりCUBE」は、インターネット環境が要らない見守りカメラで、介護施設に提供されている。NTTドコモのSIMカードを利用してコンセントに差すだけで、離れて暮らす家族の様子をパソコンやスマホで確認したり、家族と会話したりできる。

また、3密回避のため、今後は施設利用から在宅サービスへの切り替えが進むことが予想される。それに伴い、リハビリやレクリエーションなど施設内で実施されている付帯的なプログラムを自宅でも利用できるサービスが登場している。パワーロボット「HAL」を開発・提供するサイバーダインは、HALとトレーニング・プログラムをセットにしたオンラインでの在宅トレーニング「NeuroHALFIT」を提供している。専用モニターで身体情報を可視化し、クラウドに接続して効果的なサポートを遠隔で受けられる(図6)。

【図6】「NeuroHALFIT」の概要

(出典:https://store.cyberdyne.jp/?gclid=Cj0KCQjwytOEBhD5ARIsANnRjVjYvqaWhW0hkRBlIGhOBq3

NCikqHFknHLK2Za6i3Rxa-2gCYyYU5lMaAr2aEALw_wcB)

シャープは、施設向けに提供していた健康支援サービス「頭の健康管理」を利用者が自宅でも利用できるように機能拡張した。施設利用者は自宅に戻ってもタブレット端末やスマホから認知機能の状態を指摘する脳トレゲームを利用できる。体温や体調などの健康情報も記録でき、介護施設のスタッフや利用者の家族がクラウド経由で確認し、離れたところから健康状態を見守ることができる。

データ活用で“働き方改革”

介護分野でICTによるイノベーションを推進するためには新たなテクノロジーの導入が欠かせないが、単なる技術開発にとどまらず、介護業界が直面する課題の解決や介護の質の向上に寄与するソリューションの提供につなげていかなければならない。そのためには、その新しいテクノロジーを介護現場で日々活用してデータを収集・蓄積し、データを分析してアウトカムを評価し、さらなるサービス改善につなげていくというPDCA型のアプローチが求められる。医療の世界では既にアウトカム重視のデータ医療が世界的な潮流となっているが、介護においても、データに裏付けられた新しい介護モデルの確立に向けた取り組みが始まっている。

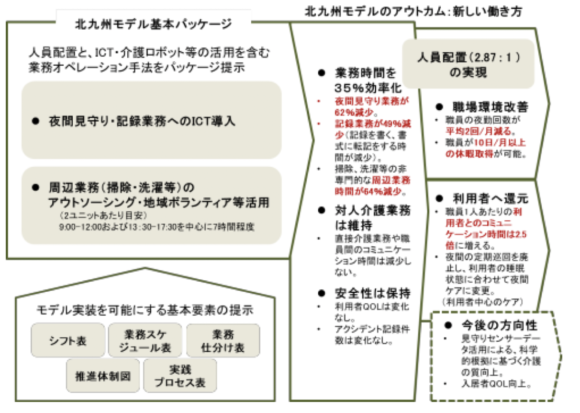

北九州市は、介護現場の負担軽減や業務改善を進めることを目的として、新しい介護モデルの開発・普及に取り組んでいる。ICTや介護ロボット等の活用に加えて、効率的な人員体制、実践プロセスの策定など実施体制を整備し、実証実験を踏まえて「北九州モデル」と称する標準モデルを策定した。市はこのモデルをベースに介護施設等への導入コンサルティングを行っており、要望があれば介護機器メーカーに対して開発の橋渡しなども行っている。

実証実験では、あらかじめ評価指標を定め、ICTを活用して△△業務時間を●割削減など、数値ベースの効果検証を行った。北九州モデルが目指すのは、業務の効率化とサービス品質の向上を両立させる新しい働き方改革の実現であり、明確な指標に基づくデータドリブンなアプローチが注目される(図7)。

【図7】「北九州モデル」の概要

(出典:北九州市ホームページ https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/31600066.html#:~:text=%E5%8C%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E

%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E6%A5%AD%E5

%8B%99,%E5%8F%96%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%82%92%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%97%E3%81

%BE%E3%81%99%E3%80%82)

データ重視の介護と聞くと、非人間的・機械的な冷たいイメージを想像しがちだが、そうではない。人手によるサービスの価値を高めるために、データが介護者の業務をナビゲートし、無理・無駄な業務を削減させる。それによって人手によるサービス提供に余裕が生まれ、より優しく的確な対応が可能になる。

例えば、パナソニックが2020年7月に開始した「LIFELENS」は、“センシングとAI技術でヒトの五感に代わる介護品質を提供する”ことをコンセプトに掲げている(図8)。ここでいうヒトとは介護者のことである。これまでは介護者が五感や経験知に基づきすべてのプロセスに関与していたため、当事者に業務を効率化する余地がほとんどなかった。「LIFELENS」はICTをヒトの業務に介在させてプロセス自体を変え、ヒトの動きを変えることで業務の効率化とサービスの質の向上を実現しようというものである。

北九州モデルも「LEFELENS」も目標は同じで、<ICTとヒトが協調して進める新たな働き方改革の実現>である。その原動力となるのが介護現場で生み出されるエビデンス情報である。

「科学的介護」の実現を目指して

医療分野では「エビデンス(根拠)医療(Evidence-Based Medicine:EBM)」と呼ばれるデータに裏付けられた科学的手法が実施されている。介護の分野でも日常生活の介助だけでなく、要介護者の自立支援や認知症予防、重症化防止など専門的なケアにおいて科学的手法に基づく介護手法の導入が必要とされる。しかしながら、現状において、介護サービスのアウトカム等について科学的な根拠のある客観的な情報の蓄積が進んでいない。

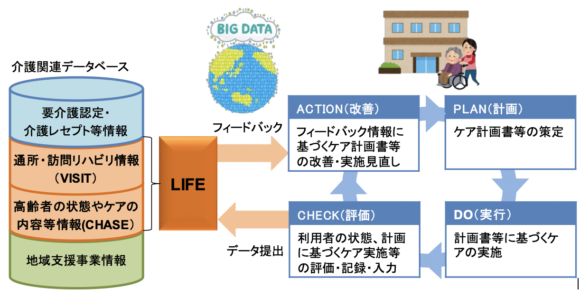

国は、医療・介護・健康にまたがりデータベースの構築・活用を推進する「データヘルス改革」に2017年から取り組んでおり、介護分野における情報利活用の推進も目標のひとつである。2020年度から全国の医療・介護の保険データが統合され、運用が開始されたが、介護事業者が持つエビデンス情報のデータベース化はまだ始まったばかりである。2018年に通所・訪問リハビリ情報のデータベース(monitoring & eValuation for rehabiLitation ServIces for long-Term care:VISIT)の構築が始まり、2020年には高齢者の状態やケアの内容に関するデータベース(Care, HeAlth Status & Events:CHASE)が稼働を始めた。両者は2021年に「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence:LIFE)」に統合され、2021年度の介護報酬改定ではLIFEへのデータ提供並びにケア計画の策定・更新などPDCA実施要件について報酬加算が行われた(図9)。

【図9】LIFE LIFEによる科学的介護の推進イメージ

(出典:厚生労働省資料等に基づき作成)

介護の世界もようやくデータドリブンの世界に舵を取り始めた。超高齢社会である日本の介護サービスの動向は世界各国の先例として注目されている。奇しくも新型コロナウイルスの感染拡大により高齢者の生活環境が激変し、介護サービスの利用条件も変更を余儀なくされている。データに基づく科学的介護の実現が、ウィズコロナ、アフターコロナの逆境を乗り越えて新しい介護モデルの構築につながっていくことを期待したい。

※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

宮下 啓子の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる

- WTR No441(2026年1月号)

- オーストラリア

- 世界の街角から

-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに

- 5G/6G

- AI・人工知能

- ICR Insight

- WTR No441(2026年1月号)

- モバイル通信事業者(国内)

- モバイル通信事業者(海外)

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

ICT利活用 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合