今年の夏8月終わりに青森市内にある縄文遺跡、三内丸山遺跡を訪問してきました。はっきり言って私が縄文時代のことをほとんど知らずにいたことを思い知らされたとても貴重な機会でした。三内丸山遺跡は青森市内中心部からわずか車で10分程度で着く市内の高台にあり緑の残る一角にあります。この遺跡は江戸時代から知られていた有名な遺跡(私は新たに発見されたものと誤解していました)でしたが、25年前の1992年から始まった発掘調査で縄文時代前期~中期(約5500~4000年前)の大規模な集落跡が見つかり、たくさんの堅穴建物跡や掘立柱建物跡、盛土、大人や子供の墓とともに多くの土器や石器、木製品、骨角製品などが出土しました。現在は特別史跡に指定され、また出土品約2000点が重要文化財となっています。三内丸山遺跡では今でも発掘が続けられています。

縄文時代は今から約13000年前に始まり、1万年以上も続いた長い時代です。当時の人々は家を建て、狩りをし魚を取り、木の実などを集め、それを土器で料理して生活していました。狩猟、漁撈、採取というと定住とはイメージが結びつかず、大規模集落を想像しにくいのですが、三内丸山遺跡の広さと建物等の復元された姿を見て、当時の人達の生活がよく理解できました。縄文時代は今から2400年前に弥生時代に移行していくのですが、中学・高校ではそこから稲作定住が進んで大規模集落が形成されたと習った記憶がありましたので大きな驚きを味わいながら見学しました。また、三内丸山遺跡では、木の実などを単純に山で採取するのではなく、栗の木を植えて栽培し栗の実を集めて貯蔵して食べていた痕跡が見つかり、それまでの常識が覆る形となったことは記憶に新しいところです。

大型掘立柱建物と大型堅穴住居(人物と大きさを比べて下さい。)

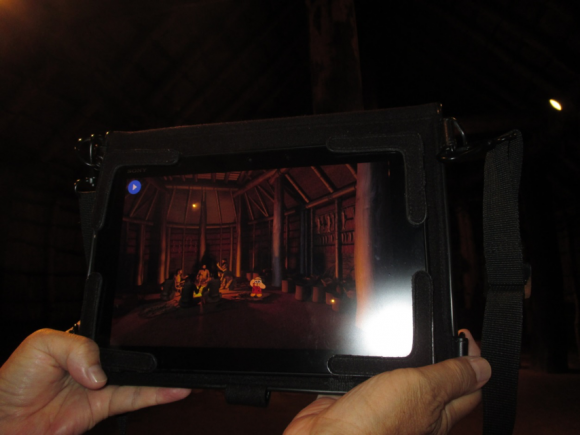

この三内丸山遺跡は青森県教育委員会の管理するものですが、ここで私はタブレット端末を利用したARを体験することができ、遺跡の理解を深めるとともに、何か昔の縄文人の生活の中に入り込んだ感覚を味わいました。三内丸山遺跡の入口にある縄文時遊館でタブレット端末を借りて、その画面を見て説明を耳にしながら遺跡内の復元された遺物を見学して回りました。そのタブレットの利用はあらかじめ出発前にFAXで申し込みをし、受付済みの返信を得ておいたので入口ではすぐに借りることができました。タブレット端末はキャリーケースに入っていて持ち運びに便利なようにセットされていましたので、簡単な取扱説明を聞くだけで使い方はすぐに分かり大助かりでした。遺跡内の各所に案内標示と説明板があり、その指定場所のGPSがキーになってその場所で画像が立ち上がり音声の説明が2分程流れます。映像には当時の人々の暮らしぶりが写し出されて、復元された建物と重なってまるで縄文時代の集落にいる気分になれます。なかなかよくできた制作でした。残念ながら画像は静止画で動画ではありませんでしたが、数多くの地点で画像が見られますので遺跡で展開されていた生活を知るには十分でした。各地の遺跡ではこれまで建物や構造物の復元が行われてきましたが、それだけでなく三内丸山遺跡のように当時の生活ぶりを示せるARの活用は理解の度合を高めると同時に、ARの作り方によっては教育効果に加えて娯楽性を加味して観光資源となることが十分よく分かりました。

三内丸山遺跡のAR画像(大型堅穴住居の中)

ところで青森県内だけでなく北海道・北東北一帯には数多くの遺文遺跡群が存在しており、これらは人類共通の貴重な宝なので未来に残すべき文化遺産であるとして世界文化遺産への登録をめざす動き(世界文化遺産登録をめざす縄文文化の里)があります。現在より2℃程気温が高かった縄文時代には北海道南部と北東北一帯には縄文人が数多く集落を形成した跡が発見されていて、出土品もたくさん見つかっています。青森県に最も多く9カ所、縄文時代の早期・前期・中期・後期・晩期と時期的にも大きく広がっているのが特徴となっています。出土物としては名前のとおり縄文土器が多いなか、印象的なことは土偶が含まれていることだと感じます。土偶については誰もが歴史の教科書で一度は目に触れたことがあるかと思いますが、その使い方となるといろいろな説があるものの考古学者も実のところよく分かっていません。でも誰もが知っているという不思議な存在なのです。この夏から秋にかけて8月2日-11月5日の間、東京国立博物館で「土偶・縄文図録でめぐる旅」が開催されて改めて土偶が注目を集めました。

土偶といえばなかでも有名なのが青森県の亀ヶ岡遺跡から1887年(明治20年)に出土した「遮光器土偶」でしょう。実物は現在、重要文化財に指定されて東京国立博物館に保管されています。高さは約34.5cmと小ぶりのものですが、その姿は本当に印象的で一度見たら忘れることができません。この遮光器土偶が出土したのは、津軽半島の西側、海岸に近い段丘にある亀ヶ岡遺跡からです。この亀ヶ岡遺跡は縄文晩期のもので、その発見は古く既に江戸時代から多くの出土品があり、芸術品として「亀ヶ岡もの」として江戸の文人墨客に珍重され、さらに遠くオランダをはじめヨーロッパにまで輸出されて大英博物館やパリの人類博物館にも収蔵されているとのことです。亀ヶ岡遺跡現地は三内丸山遺跡と違って復元されてはいませんが、都市化とは無縁の土地柄のため今でも縄文時代の雰囲気の場所です。現地には写真のとおり、あの遮光器土偶の姿が大きなモニュメントとして建てられていました。これもまた、この地に今から2千数百年前には多くの縄文人が暮らしていたと思うと何やら懐かしく、この土偶がどのような役目を持っていたのか想像したくなってしまいます。

亀ヶ岡遺跡に立つ、遮光器土偶のモニュメント

人類の歴史、特に身近なこの日本列島に住む私達日本人に繋がる人々の遺物や遺跡は文書や書物では語り尽くせない強い何かを私達に伝えてくれるものです。その時、その時代を生きた人々の気持ちが遺物や遺跡となって現代の私達に伝わってくるからなのだと思います。その伝わる何かを少しでも映像化して目近に見えるようにするARを現地に残る遺跡と一体で感ずることができたら本当に素晴らしいことだと思っています。全国各地で教育面だけでなく、観光客集客の取り組みとして城や寺院などの再現がAR・VRによって進められ始めています。私は建物や構造物だけではなく、より多くの想像力が必要となる人々の暮らしまで再現できたらなおよいと思っています。これからの一層の発展が楽しみです。

調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード

平田 正之の記事

関連記事

-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上

- WTR No441(2026年1月号)

- ヘルスケア・医療

- 日本

-

中国におけるロボット産業の進展

- WTR No441(2026年1月号)

- ロボット

- 中国

-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜

- WTR No441(2026年1月号)

- ポイントビジネス

- 日本

- 経済

- 金融

-

「信頼」と「ポイント文化」が融合する: 日本型ステーブルコインが描く資金決済の未来

- WTR No440(2025年12月号)

- 暗号通貨

-

眠れる資産から始まる未来 ~循環価値の再発見

- ICR Insight

- WTR No438(2025年10月号)

- 日本

- 環境

ITトレンド全般 年月別レポート一覧

ランキング

- 最新

- 週間

- 月間

- 総合